Mandel NGAN / AFP

Droits de douane, universités, rencontres avec Zelensky... Les 10 moments clés des 100 premiers jours de Trump

-

De phrases chocs sans lendemain au chamboulement de la diplomatie et des marchés financiers... Pendant les 100 premiers jours du mandat de Donald Trump, le monde a tourné autour des annonces fracassantes du 47e président des États-Unis.

"On ne s’attendait pas à une telle déferlante, à une vague qui aille si fort, si loin, si vite", décrypte auprès de BFMTV.com, Olivier Richomme, professeur de civilisation américaine à l’université Lumière Lyon-2. Il n’a qu’un seul mot pour qualifier ces 100 premiers jours: "tsunami".

Selon lui, "l'opposition est tétanisée", et même devenue inexistante au sein du parti républicain, "le peuple américain est sous le choc" et les "institutions malmenées".

Mais le président américain, confronté à des sondages difficiles, a prévenu: cela ne fait "que commencer". Savourant l'adulation de ses partisans rassemblés à l'occasion ce mardi 29 avril dans le Michigan, il a vanté les "100 jours les plus réussis" de l'histoire américaine sur un ton triomphaliste et agressif.

Retour sur les 10 moments les plus marquants des 100 premiers jours du deuxième mandat de Donald Trump.

• 20 janvier: 26 décrets signés en un jour, un record

Seulement quelques heures après sa prestation de serment au Capitole le 20 janvier, Donald Trump se met en scène dans le bureau ovale, stylo en main. Il signe 26 décrets, un nombre jamais égalé par ses prédécesseurs pour un premier jour. En comparaison, Joe Biden en avait signé 15.

Des décrets qui donnent le ton de sa présidence. Ses premières cibles? L'immigration, les droits des personnes transgenres et les programmes de diversité. Le même jour, le président américain acte le retrait de l'Accord de Paris sur le climat ou encore le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé.

Au 23 avril, Donald Trump avait signé 137 décrets, selon le journal officiel du gouvernement fédéral. En comparaison, Joe Biden en avait signé 42 lors des 100 premiers jours de son mandat.

Parmi les derniers en date? Un décret signé le 10 avril levant les restrictions de débit des pommeaux de douche, qui avaient été imposées pour limiter la consommation ou encore le 24 avril, un décret visant à ouvrir l'extraction minière sous-marine en eaux internationales.

• 4 février: Gaza, la "Riviera du Moyen-Orient"

Une déclaration qui a suscité la sidération de la communauté internationale. Alors qu'il reçoit le 4 février le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche - le premier dirigeant étranger invité depuis le début de son mandat - Donald Trump propose de transformer la bande de Gaza en "Riviera du Moyen-Orient".

"Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza et nous allons faire du bon boulot avec", déclare le président américain en pleine période de trêve entre le Hamas et Israël. Tout en répétant que les habitants de Gaza seraient déplacés potentiellement vers la Jordanie ou l'Égypte, malgré l'opposition de ces pays et des Palestiniens eux-mêmes.

Cette proposition est rejetée avec véhémence par le Hamas et par l'Autorité palestinienne en Cisjordanie occupée. À l'étranger, c'est le tollé. L'ONU met en garde contre tout "nettoyage ethnique" et rappelle que le déplacement forcé de population est interdit par le droit international humanitaire.

Ces réactions n'ont pas empêché le président américain de poster, trois semaines plus tard, une vidéo conçue avec l'IA montrant une Gaza imaginaire transformée en station balnéaire à sa gloire.

• 12 février: Musk s'invite avec son fils dans le bureau ovale

Une image surréaliste. Coiffé d'une casquette "Make America Great Again" Elon Musk, devenu proche conseiller du président, s'affiche dans le saint des saints du pouvoir américain, son fils de quatre ans sur les épaules. Pendant que son fils baille ou n'hésite pas à se mettre les doigts dans le nez, l'iconoclaste patron de Tesla défend sa nomination à la tête du département de l'Efficacité gouvernementale (DOGE) chargé de réduire drastiquement les dépenses fédérales.

On voit le fils d'Elon Musk, prénommé X, gesticuler à côté du bureau auquel est assis Donald Trump pour signer un décret ordonnant aux agences américaines de travailler en étroite collaboration avec le DOGE. Le tout devant les journalistes et les caméras.

Depuis, Elon Musk - qui a récemment annoncé prendre ses distances avec l'administration Trump pour se consacrer à son entreprise - et son fils sont apparus régulièrement aux côtés de Donald Trump. Que ce soit pour assister à un combat de MMA ou monter à bord de l'hélicoptère présidentiel Marine One.

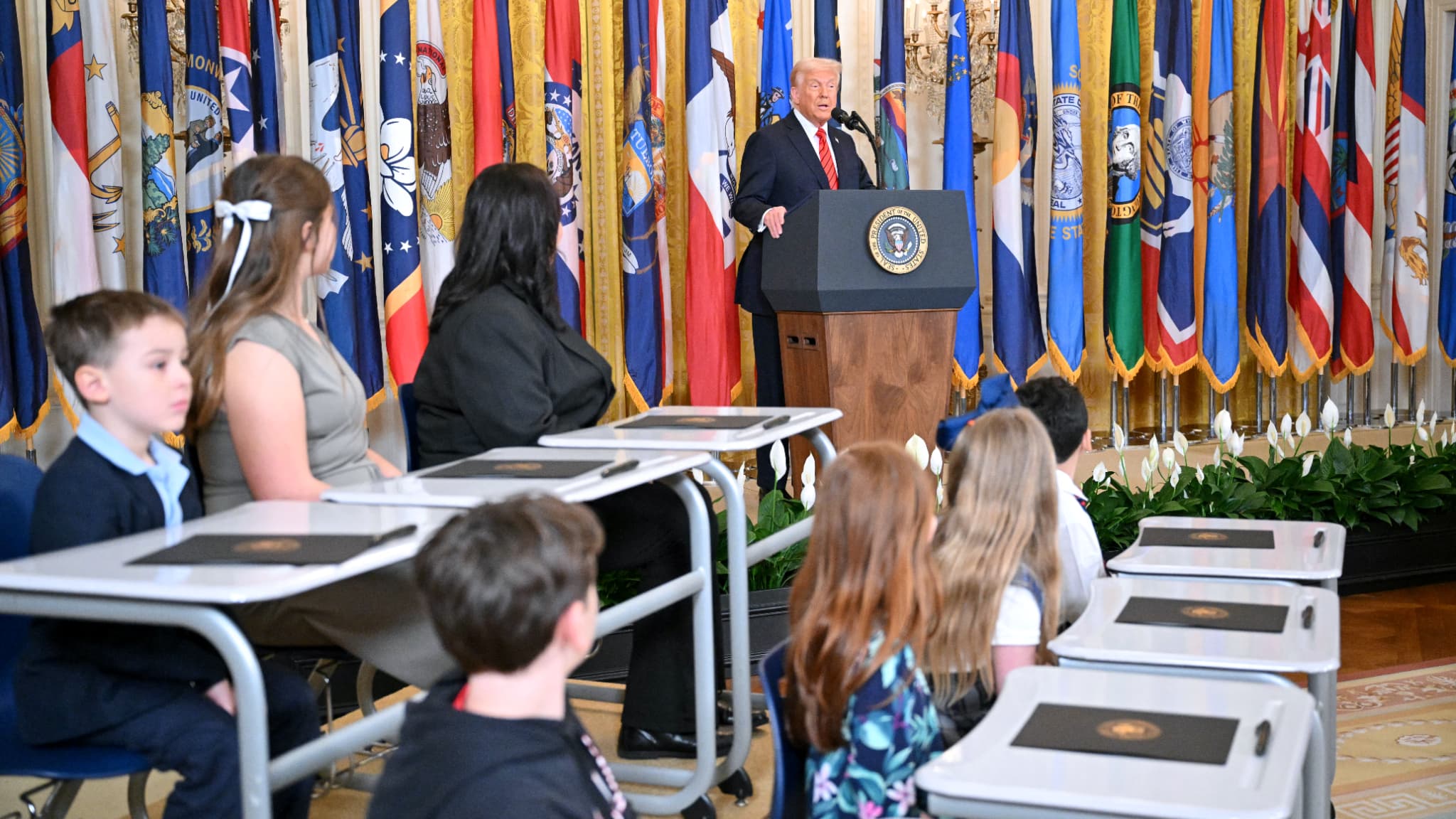

Ce n'est pas la seule scène farfelue à s'être déroulée au sein de la Maison Blanche. Le 20 mars dernier, le 47e président des États-Unis s'est mis en scène dans un salon de la résidence en partie transformé en salle de classe. Entouré d’enfants et d'adolescents assis derrière des pupitres d’écoliers, il a signé un décret visant à "éliminer" le ministère de l’Éducation, institution fondée en 1979 dont le rôle est relativement limité.

• 12 février: un appel téléphonique historique avec Poutine

Un revirement diplomatique. Pendant près de 90 minutes, le 12 février, Donald Trump s'entretient avec Vladimir Poutine par téléphone à propos de la guerre en Ukraine - qu'il a promis de régler en "un jour" - mettant sur la touche tant les Ukrainiens que les Européens. Cet appel rompt avec la politique tenue par Joe Biden depuis le début du conflit en février 2022.

Son prédécesseur démocrate mettait un point d'honneur à ne pas discuter de "l'Ukraine sans l'Ukraine". Pour les spécialistes, cet échange constitue une "rupture majeure de la diplomatie américaine" et provoque des remous au sein de l'alliance transatlantique.

Après cet appel, Vladimir Poutine apparaît en position de force. Cela le rend "à nouveau fréquentable", estime alors Ulrich Bounat, analyste géopolitique et chercheur associé au think thank Euro Créativ, contacté par BFMTV.com. "C'est comme une réintégration pour lui avec un statut de puissance".

• 28 février: Zelensky humilié dans le Bureau ovale

"Clash historique", "sommet désastreux", "une discussion publique et violente sans précédent"... Les qualificatifs employés par la presse internationale pour qualifier l'entretien d'une brutalité verbale rarissime entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et Donald Trump le 28 février au sein du Bureau ovale ne manquent pas.

À l'origine présent pour discuter d'un accord sur les minerais ukrainiens, Volodymyr Zelensky est poussé dans ses retranchements par son homologue américain et le vice-président JD Vance. Le ticket présidentiel l'accuse de ne pas être assez reconnaissant de l'aide apportée par leur pays pour faire face à l'invasion russe ou encore de "jouer avec la vie de millions de personnes". L'échange se tend à tel que point le président ukrainien claque la porte de la Maison Blanche prématurément.

Les relations entre les deux dirigeants s'étaient déjà dégradées les semaines précédentes: le président américain avait qualifié son homologue ukrainien de "dictateur" et l'avait accusé d'être responsable de la guerre, reprenant le narratif de Moscou.

• 26 mars: "Il nous le faut"... Trump menace le Groenland

Depuis son retour aux affaires, Donald Trump affiche des visées expansionnistes: reprendre le contrôle du canal de Panama, faire du Canada le 51e État américain ou encore annexer le Groenland.

Avant même son investiture, mais également lors de son premier mandat, Donald Trump a répété plusieurs fois son envie d'acheter le territoire autonome danois invoquant des raisons de sécurité. De quoi susciter de vives tensions avec Copenhague.

Le ton monte lorsque le 26 mars, le président américain martèle qu'il le "faut" cette immense région arctique riche en terres rares.

"Je n'aime pas le dire comme ça, mais il va nous falloir" en prendre possession, déclare Donald Trump deux jours avant une visite de son vice-président JD Vance à la base militaire américaine de Pituffik.

Acheter ou recourir à la force pour s'emparer du Groenland, le milliardaire républicain n'exclut aucune option. Le Danemark et le Groenland ont maintes fois rejeté les visées de Donald Trump. Ce dimanche 27 avril, le nouveau Premier ministre Jens-Frederik Nielsen a réaffirmé que le territoire autonome ne serait jamais une "propriété" à vendre.

• 2 avril: des droits de douane lancés tous azimut

Le 2 avril, Donald Trump met à exécution sa menace d'imposer des surtaxes "réciproques" à des dizaines de pays accusés de "profiter" des États-Unis. Dans les jardins de la Maison Blanche, le président américain dévoile fièrement un tableau des taux additionnels imposés pays par pays: 10% au minimum, 20% pour l'UE et 34% pour la Chine. La guerre commerciale est lancée, les bourses mondiales plongent... Le lendemain, Wall street signe sa pire séance depuis la crise du Covid-19 en 2020.

Tirant les ficelles, le président américain annonce finalement le 9 avril, jour où ces surtaxes devaient entrer en vigueur, une pause de 90 jours. Les droits de douane sont ramenés pour tous les pays à 10%, sauf pour la Chine avec qui le bras de fer continue. Pékin doit faire face à une surtaxe distincte de 145% sur la majorité de ses produits. Les autres pays restent concernés par une hausse "limitée" à 10%.

Durant cette suspension, qui doit s'étendre jusque début juillet, le président américain assure être ouvert aux négociations. Les marchés respirent mais l'incertitude persiste.

• 7 mars: Trump s'attaque aux universités

Principale alliée d'Israël, l'administration Trump accuse plusieurs grandes universités américaines d'avoir laissé prospérer l'antisémitisme lors de manifestations propalestiniennes dénonçant la guerre à Gaza. Le président américain reproche également aux universités d'être des foyers de contestation progressiste.

Sa première cible? L'université de Columbia. Le 7 mars, il annonce la suppression de 400 millions de dollars de subventions à moins que l'établissement ne se plie à des réformes. Une menace qui porte ses fruits: l'université new-yorkaise se soumet une dizaine de jours plus tard.

Les foudres s'abattent alors sur une autre prestigieuse université, Harvard. Face au refus du président Alan Garber de céder aux demandes, Donald Trump coupe 2,2 milliards de subventions et accuse l'établissement de propager "haine et imbécilité" et d'être "une menace pour la démocratie". Harvard porte alors plainte contre l'administration Trump et prend la tête d'un mouvement d'opposition rejoint par d'autres grands noms tels que Yale ou Princeton. Ils rejettent ensemble "l'ingérence politique".

• 15 mars: des expulsions en masse au Salvador

Dans sa volonté de mener lors de son mandat "la plus grande opération d'expulsion de l'histoire des États-Unis", Donald Trump envoie le 15 mars plus de 200 membres présumés du gang vénézuélien Tren de Aragua au Salvador. En échange d'environ 6 millions de dollars, le président salvadorien, Nayib Bukele, accepte d'incarcérer ces immigrés dans une prison de haute sécurité connue pour la dureté de ses conditions de détention.

Le cas de Kilmar Abrego Garcia devient alors particulièrement emblématique. L'administration américaine a reconnu avoir fait une "erreur administrative" en expulsant cet immigré salvadorien vivant dans le Maryland et marié à une Américaine.

Sommé par la justice de "faciliter" son retour, l'exécutif américain se montre inflexible et assure qu'il "ne reviendra pas" dans le pays.

Le bras de fer engagé par Donald Trump avec la justice depuis le début de son mandat se cristallise autour de cette affaire. "Contrairement à son premier mandat, il va au conflit et essayer de pousser plus loin le pouvoir exécutif, voire autoritaire", analyse le professeur de civilisation américaine, Olivier Richomme.

La Cour suprême a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre l'expulsion d'immigrés vénézuéliens vers le Salvador en vertu de la loi de 1798 utilisée jusque-là uniquement en temps de guerre.

• 26 avril: un tête à tête avec Zelensky en marge des funérailles du pape

Comme des dizaines de chefs d'État, de gouvernement et de hauts-responsables, Donald Trump se rend à Rome le 26 avril pour assister aux funérailles du pape. L'occasion de multiples rencontres diplomatiques. Et notamment d'un entretien avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky alors que Washington met la pression pour arriver à un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. La photo de ce tête-à-tête, "hautement symbolique qui pourrait devenir historique" selon les mots du président ukrainien, fait particulièrement date.

Assis face à face, le visage à quelques centimètres l'un de l'autre, sur des fauteuils rouges au milieu d'une vaste salle de la basilique Saint-Pierre, les deux chefs d'État discutent pendant une quinzaine de minutes. C'est la première fois que les deux hommes se retrouvent depuis l'échange houleux dans le Bureau ovale le 28 février. Et leurs relations ne sont, avant ce nouvel échange, encore une fois pas au beau fixe.

Le point de crispation? La Crimée, le territoire ukrainien annexé par les Russes en 2014. Après que Volodymyr Zelensky ait réitéré que la Crimée "était leur territoire", Donald Trump l'a accusé de tenir des "propos incendiaires" "préjudiciables aux négociations de paix avec la Russie".