Violences conjugales: Macron témoin d'une "défaillance" au 3919, une exception?

Image d'archives - une écoutante dans les locaux du 3919, numéro d'urgence pour les violences faites aux femmes - Jacques Demarthon - AFP

Mardi, alors que le président français Emmanuel Macron effectuait une visite surprise dans les locaux du 3919, numéro d'appel d'urgence pour femmes battues, il a pu écouter l'appel d'une femme en détresse.

"Cette dame a été menacée de mort. Elle veut qu’un gendarme l’accompagne chez elle, pour prendre quelques effets et échapper à l’enfer. Le gendarme refuse", explique l'écoutante au président, selon Libération, qui a assisté à la scène.

Malgré l'insistance du personnel du 3919 au bout du fil, le gendarme persiste. Il "désespère Macron" note le quotidien. Présent incognito, le président français n'a pas le droit d'intervenir. D'après les dires de la travailleuse du numéro d'urgence, cette situation arrive "de plus en plus."

"Dimanche, j’ai encore eu un gendarme qui ne voulait pas prendre une plainte".

"Un soucis d'écoute, une dissuasion de porter plainte, parfois une culpabilisation de la victime..."

Des situations de ce type "c'est toutes les semaines", explique à BFMTV.com Nathalie Rocailleux, directrice de l'AFL (Association Familiale Laïque) Transition dans le Var, une association venant en aide aux femmes victimes de violences conjugales.

Elle raconte avoir relevé "très régulièrement", chez des agents de police "un souci d'écoute, une dissuasion de porter plainte, parfois une culpabilisation de la victime, en parlant de ce qu'elle pourrait faire encourir à l'auteur des violences".

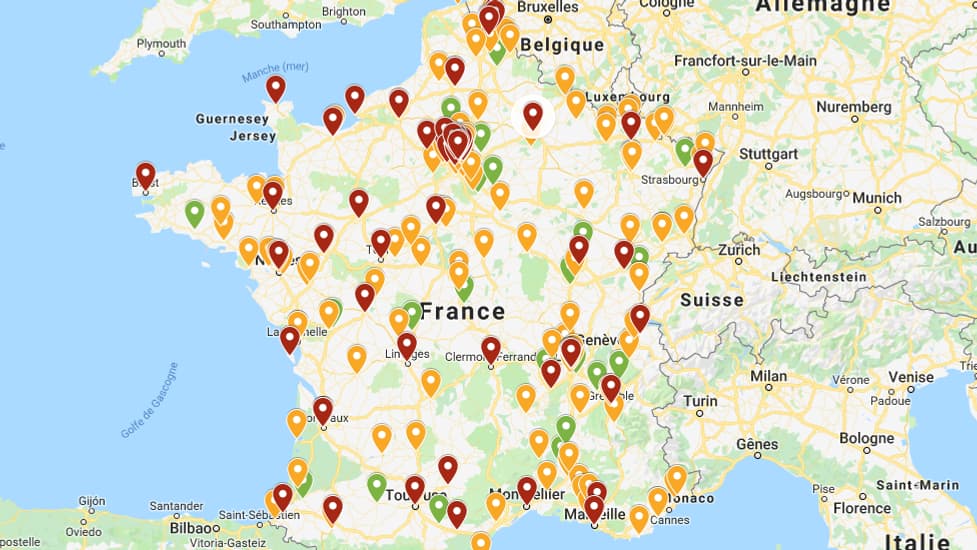

En 2018, le mouvement féministe Groupe F (aujourd'hui "#NousToutes") avait collecté et publié sur une carte de France les témoignages de 500 femmes qui racontent les défaillances vécues dans les différents commissariats ou hôtels de police, où elles se sont rendues pour porter plainte après des violences, une agression ou encore un viol.

"80% des cas relevés concernaient un mauvais accueil, 60% des cas constituaient un refus de prendre un dépôt de plainte, ou un découragement de la déposer", explique Caroline De Haas, membre de #NousToutes, contactée par BFMTV.com. "C'est illégal, ils sont obligés de prendre un dépôt de plainte", comme le prévoit l'article 15-3 du Code de procédure pénale, rappelle-t-elle.

Avec cette carte, le collectif a également observé un phénomène de banalisation des violences de la part des forces de l'ordre, et une culpabilisation des victimes.

"Il y a une inversion de la culpabilité, on fait reposer sur les épaules de la femme la responsabilité de ce qui va arriver à l'auteur des violences", continue Caroline De Haas.

Une enquête administrative ouverte

Mardi, l'argument invoqué par le gendarme au bout du fil du 3919 est que pour une intervention, "il faut un ordre d'huissier. Et ce n'est pas dans le code pénal".

"Si ce n'est pas une intervention d'urgence, ils ne sont pas obligés d'y aller", explique Nathalie Rocailleux, qui a l'habitude de ces situations.

Elle raconte toutefois que les policiers ou les gendarmes avec qui elle travaille acceptent la plupart du temps ce genre de demandes, même s'ils n'agissent pas toujours immédiatement.

"Le problème, c'est que chaque commissariat ou gendarmerie fait un peu comme il veut", explique Nathalie Rocailleux. "Ce qu'il faudrait, ce sont des directives claires et homogènes pour toutes les forces de l'ordre". En attendant, les associations prévoient tout, ou essayent.

"Souvent avant de quitter le domicile, la victime nous appelle", explique la directrice. "Si elle n'est pas en danger immédiat - auquel cas on lui dit de partir tout de suite - on lui fait une liste précise de toutes les choses qu'elle doit emporter, afin que ce cas de retour au domicile ne se produise pas. Bien sûr, c'est encore plus compliqué quand il y a des enfants au milieu".

À la suite de cette épisode devant Emmanuel Macron mardi, une enquête administrative a été ouverte et confiée à l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) "pour déterminer les circonstances de ce manquement", selon la Gendarmerie nationale. "

Même si le contexte du cas évoqué doit être précisé, la prise en compte de cette victime en difficulté apparaît totalement défaillante", a réagi la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN).

Formation et réseau de professionnels

"Leur travail c'est de protéger les citoyens enfin!", lance Caroline De Haas. "Le problème c'est qu'on retrouve chez les forces de l'ordre les mêmes problématiques et stéréotypes que dans la société", ce qui peut grandement freiner leur compréhension de la gravité de la situation.

Caroline De Haas, comme Nathalie Rocailleux, assurent avoir vu "une réelle différence" chez les agents ayant reçu une formation sur la prise en charge et le traitement des femmes victimes de violences conjugales. Elles se font sur demande d'une administration, ou des forces de l'ordre au niveau local, et sont prodiguées par des entreprises privées.

"Il faudrait que ces formations soient internalisées et obligatoires", déclare Caroline De Haas.

Outre les formations, les associations, au niveau local, peuvent construire des réseaux mettant en lien plusieurs professionnels, et incluant les forces de l'ordre, ce qui facilite la situation avec les victimes. L'AFL est par exemple liée à la gendarmerie, via une assistante sociale travaillant sur place, ce qui "facilite clairement" les échanges entre la victime et les forces de l'ordre.

"Cette personne va faire le lien, va pouvoir insister, et au final on a une gendarmerie qui fait le job", explique Nathalie Rocailleux.

Pour pérenniser ces actions, bénéfiques aux femmes victimes, le problème des moyens reste au centre des préoccupations des associations. Un poste d'assistante sociale comme une formation demandent un certain budget. Lors d'une manifestation dimanche, les associations scandaient d'ailleurs "un milliard, pas un million", pour réclamer plus de moyens.