Pourquoi les orages surviennent surtout l'après-midi et le soir

(photo d'illustration) - Philippe DESMAZES

"Des orages forts vont encore se déclencher en fin d'après-midi et soirée", écrit Météo-France dans son bulletin ce mercredi. Depuis plusieurs jours, le territoire métropolitain est marqué par des orages, parfois assez violents. Pour cette journée, après une accalmie matinale, l'instabilité orageuse va se renforcer à nouveau par le sud-ouest.

En effet, les orages se produisent en fin de journée, après des journées globalement stables et ensoleillées. Comment expliquer ce phénomène?

Les masses d'air chaud s'élèvent

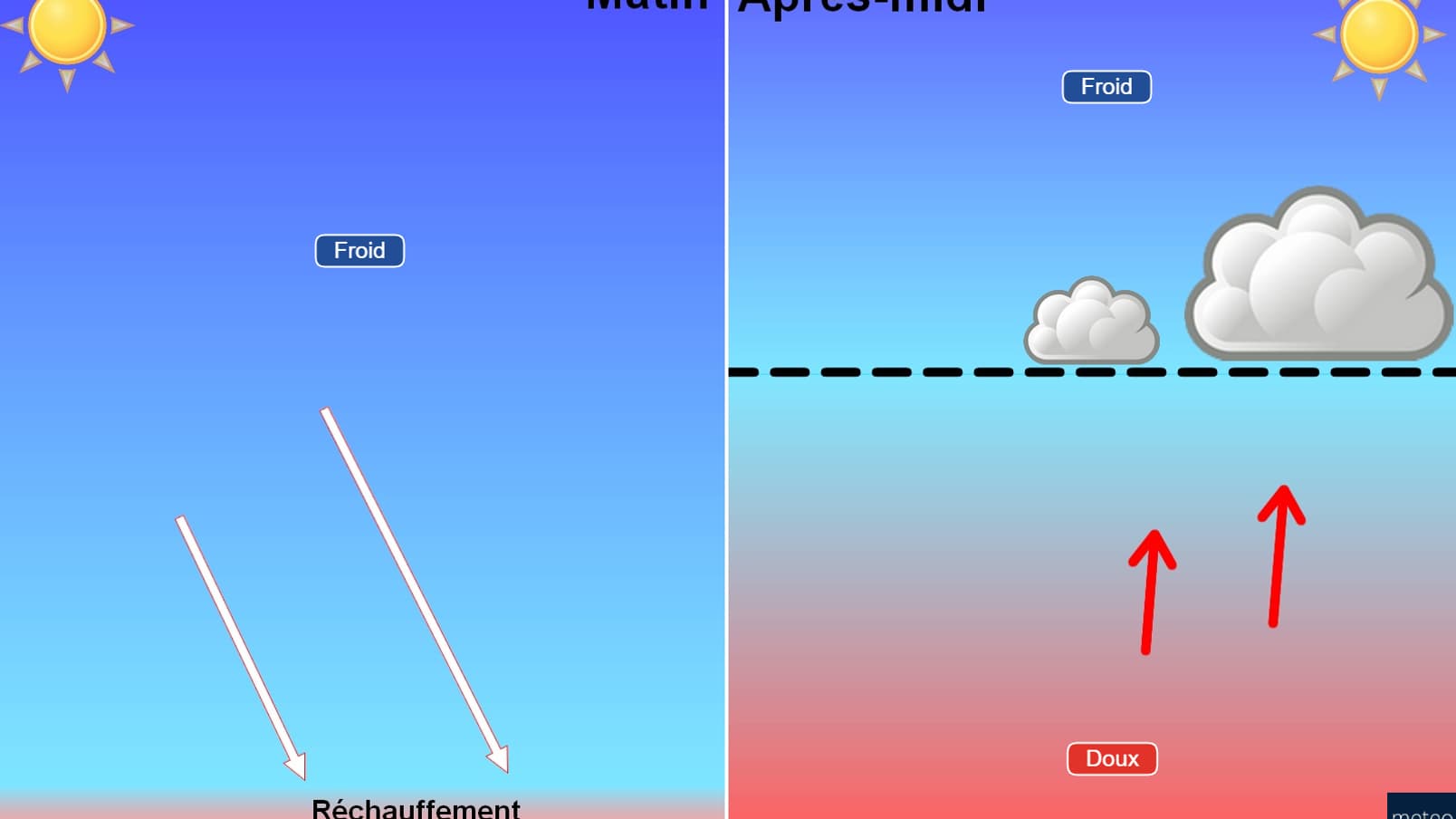

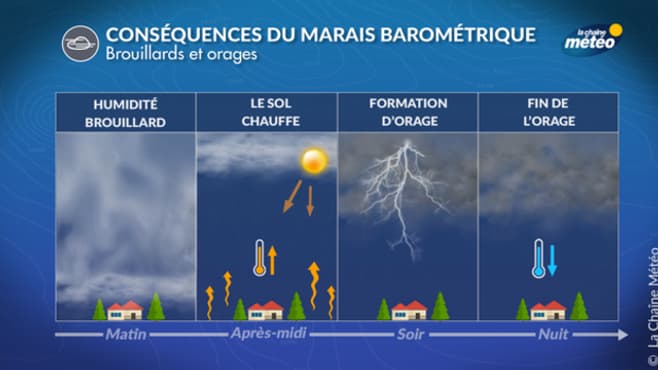

En cause: l'air chaud. Pour se développer, les nuages d'orage ont besoin de chaleur. Les débuts de journée dégagés actuels permettent au soleil de réchauffer progressivement le sol au fil des heures. En été, ce phénomène est plus intense car le rayonnement solaire est plus fort, dû à l'inclinaison de l’axe de rotation de la Terre.

Cette chaleur va s'étendre petit à petit à l'air situé en contact direct avec le sol et va engendrer des mouvements ascendants. Dilaté, l'air réchauffé perd en densité et monte progressivement en altitude - c'est ce qu'on appelle le phénomène de convection.

"Cet air est lentement remplacé par une autre masse d’air qui, elle aussi, va s’échauffer au contact du sol chaud et s’élever à son tour", explique La Chaîne Météo, jusqu’à entrer en contact avec de l'air plus froid situé aux étages supérieurs de l’atmosphère, qui lui a tendance à descendre. C'est cette rencontre qui crée de l'instabilité et entraîne la formation des orages.

De cumulus à cumulonimbus

Toutefois, l'air chaud ne suffit pas. Il faut également que cet air soit suffisamment humide. La vapeur d'eau, en s'élevant en altitude, se condense pour former des gouttelettes. Cet air chaud contenant des gouttelettes entre en contact avec les froides températures en altitude et entraîne la formation de cumulus.

"Lors de leur formation, on parlera de petits cumulus de beau temps ou 'cumulus humilis'. À leur stade intermédiaire, on parlera de 'cumulus mediocris', leur épaisseur augmente et la base devient plus sombre", détaille La Chaîne Météo.

Lorsque les mouvements ascendants sont forts, les cumulus se développent rapidement, deviennent imposants et atteignent le stade de 'cumulus congestus': c’est souvent le point de départ et le début du nuage d'orage. Dans certains cas, le 'cumulus congestus' évolue en cumulonimbus, le nuage caractéristique des phénomènes orageux.

Jusqu'à la formation d'éclairs

En haut de ce nuage, les gouttelettes deviennent très froides, presque des particules de glace et, par conséquent, leur charge électrique devient négative. Trop lourdes, elles finissent par tomber, et, durant cette chute, elles se frottent à des cristaux plus petits, encore chauds, chargés eux positivement. Durant cette friction, des charges électrostatiques sont produites.

"La polarisation du nuage ainsi faite, si le potentiel est assez important, l'éclair va se produire. Il a pour utilité de rétablir l'équilibre des charges et donc de réduire le potentiel", écrit le site Météo-Contact.

Tout est réuni pour que les premiers éclairs apparaissent, soit à l'intérieur du nuage soit entre ce dernier et le sol.

"Lorsqu'il fait le plus chaud"

Si les orages peuvent se créer en toute saison, c'est bien la présence d'importantes chaleurs qui accentue ce phénomène, ce qui explique la fréquence des orages en fin de printemps et en été.

En outre, la montée en température au fil de la journée favorise le développement de nuages parfois orageux et explique pourquoi les orages se produisent en majorité dans l'après-midi ou la soirée. C'est ce qu'on nomme "l'évolution diurne".

"Dans le cas de l'évolution diurne, c’est lorsqu'il fait le plus chaud que le risque d'orage est au plus fort, c’est-à-dire en milieu et fin d’après-midi", précise La Chaîne Météo.

Le soir, l’action du soleil n’est plus suffisante pour continuer à chauffer le sol qui finit par se refroidir, ce qui stoppe les ascendances, et "coupe le carburant des orages". "Voilà pourquoi les orages commencent souvent à se former entre 15 et 17h et à éclater, soit dans l’après-midi, soit en début de soirée", abonde encore le site météorologique.

En somme, les orages surviennent très souvent après des fortes chaleurs en raison du rôle joué par l'air chaud dans leur formation. Par ailleurs, plus l'air est chaud, plus l’orage risque d’être violent.