États-Unis: un an après l'élection de Joe Biden, quel bilan tirer de son début de mandat?

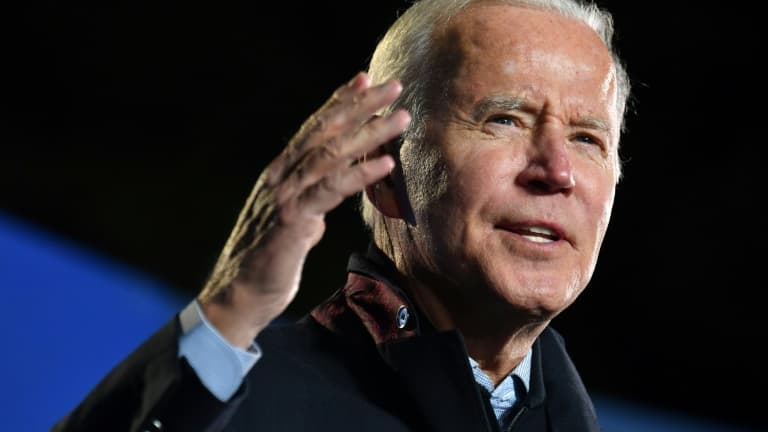

Le président américain Joe Biden lors d'un meeting à Arlington, en Virginie, le 26 octobre 2021 - Nicholas Kamm © 2019 AFP

"Build Back Better" - "Reconstruire en mieux". Fraîchement élu 47e président des États-Unis, le projet de Joe Biden était ambitieux. Après les quatre années du tumultueux mandat de Donald Trump, le démocrate, ancien vice-président de Barack Obama durant ses huit années à la Maison-Blanche, souhaitait redonner un nouvel allant à son pays, et surtout faire tabula rasa du passé.

Une volonté qui se traduit dès ses premières semaines à la Maison-Blanche. Celui qui est surnommé "Sleepy Joe" - "Joe l'endormi" - par ses détracteurs fait en réalité montre d'un dynamisme inattendu. Au terme de ses 100 premiers jours au bureau ovale, l'homme de 78 ans est parvenu à lancer une campagne de vaccination ambitieuse, à faire voter un plan de relance de l'économie américaine de 1200 milliards de dollars, et à acter le retour des États-Unis dans les accords de Paris sur le climat. "L'Amérique est de retour", avait-il claironné à l'envi.

En réalité, Joe Biden était dans l'obligation d'agir vite. "Très clairement, il n’a pas le choix. Il faut un stimulus", indiquait auprès de BFMTV.com, en début d'année, Sylvie Matelly, économiste et directrice adjointe à l'Iris (Institut de relations internationales et stratégiques).

Une popularité en baisse

Mais sa première année de mandat a été définitivement entachée par une image: le 20 août dernier, l'armée américaine quittait définitivement l'Afghanistan, pays dans lequel elle se trouvait depuis 20 ans et les attentats du 11-Septembre. Un départ convenu de longue date, mais qui s'est fait dans la précipitation face au retour au pouvoir rapide des talibans. Pour autant, cet épisode, qui a valu au président de nombreuses critiques, ne devrait pas jouer un rôle important à l'heure du bilan global de sa politique.

"Les Américains étaient plutôt pour le retrait et ont peu d’intérêt pour la politique étrangère", explique Christophe Le Boucher, journaliste et co-auteur avec Clément Pairot des illusions perdues de l’Amérique démocrate, contacté par BFMTV.com. "Biden était du côté de l’opinion mais des journalistes et des élus veulent le faire payer. Cela a des petits effets sur sa popularité, mais ce n’est pas structurel."

Malgré tout, un an jour pour jour après sa victoire du 3 novembre 2020, la popularité de Biden s'étiole bien. Selon une enquête de Politico/Morning Consult, 51% des sondés désapprouvent l'action du président soit une augmentation de 5 points depuis le début de l'année. À la même époque, cette étude donnait Donald Trump au même niveau.

Des "illusions perdues"

Christophe Le Boucher explique cette décrue dans les sondages par plusieurs facteurs. "Joe Biden a été élu sur deux promesses, un retour à la normale après le chaos de Donald Trump, de la gestion du Covid, de la mort de George Floyd et celle de restaurer l’âme de l’Amérique", détaille-t-il. "Pour le moment, il échoue: à la vaccination s’oppose une résistance politique, et il y a des problèmes économiques qui sont hors de sa volonté", comme le bond de l'inflation ces derniers mois outre-Atlantique.

Quant il l'a voulu, l'homme fort de la Maison-Blance a toutefois su faire preuve de poigne. Face au ralentissement de la vaccination sur le territoire américain, Joe Biden l'a, en septembre passé, rendue obligatoire pour les deux tiers des travailleurs du pays. Par décret, il a forcé les fonctionnaires de l'exécutif à se faire vacciner, alors que nombre d'entre eux refusaient encore les injections, encouragés par des élus républicains anti-vax.

Mais pour Christophe Le Boucher et son co-auteur, à ces résultats décevants, il convient d'ajouter une forme de ras-le-bol d'une partie de la gauche américaine. "Les illusions sont perdues depuis plus d’un an", affirme Clément Pairot, ancien membre de la campagne du sénateur socialiste Bernie Sanders, rival de Joe Biden lors des primaires. "Les années Obama ont fait un pas en avant sur plusieurs sujets, avec un président métis, et puis on se retrouve avec Trump. On a maintenant l'impression que Biden a pour ambition de maintenir un système à bout de souffle."

Des réformes paralysées

Le bilan des 365 premiers jours du démocrate est également assombri par son incapacité à mettre en œuvre certaines des réformes pour lesquelles il a été élu. "Il n’arrive pas à mettre en place ses projets, il a une majorité faible au Congrès", explique Christophe Le Boucher.

La situation pourrait même empirer au tournant de l'année 2022 avec les midterms. Ces élections de mi-mandat - souvent peu favorables au président en place - devraient rebattre les cartes du Congrès américain. Après la Cour suprême, il devrait tomber aux mains des républicains, paralysant de fait les deux dernières années de mandat.

"Il n’a plus que quelques mois pour mettre en place ses réformes", analyse Christophe Le Boucher. "Il va perdre le Congrès et se préparer à partir pour 2024. Pourtant, il va garder le pouvoir exécutif et il peut faire beaucoup de choses par décret, par exemple supprimer la dette étudiante. Mais je ne suis pas sûr qu’il ait le courage pour. Il n’a plus que quelques mois pour poser son empreinte."

Malgré tout, le président souhaite toujours faire passer ses deux plans de relance, dont un premier pour rénover les routes, ponts et transports vétustes du pays. L'enveloppe de 1200 milliards de dollars - l'équivalent du PIB de l'Espagne - est soutenue par les démocrates et certains républicains.

Son avenir est également lié à un second plan, un gigantesque volet social et climatique, le fameux "Build Back Better". Ce projet comprend notamment 555 milliards de dollars pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce que la Maison Blanche a décrit comme "le plus grand investissement jamais réalisé pour faire face à la crise climatique".

Des investissements gigantesques certes, mais toujours paralysés: un sénateur démocrate, Joe Manchin, refuse de les soutenir en l'état. Et sans lui, pas de majorité.