Incendie à Rouen: comment sont encadrés les sites à risque Seveso?

Débris de l'usine Lubrizol à Rouen, après l'incendie - Lou Benoist - AFP

Jeudi, un incendie dans une usine de produits chimiques classée Seveso seuil haut à Rouen a créé un impressionnant panache de fumée, et une retombée de suie noire sur les environs. Des analyses sont en cours pour déterminer le degré de pollution provoqué par cet incident.

Depuis, les personnes vivant à proximité d'une usine classée Seveso s'inquiètent. Ainsi, deux communes de l'Essonne ont demandé le départ de deux usines Seveso "seuil haut" de leur territoire, rappelant "les risques importants que font peser ces activités dangereuses sur les populations des communes concernées ainsi que l'environnement".

Quelle législation pour ces établissements à risque?

En France, les usines à risque sont principalement encadrées par la directive européenne Seveso. La norme Seveso catégorise les établissements disposant de substances, mélanges ou déchets dangereux présentant un risque pour la population ou l'environnement, selon l'Union européenne. Les 1300 usines Seveso présentes en France sont classées en deux catégories selon les risques qu'elles représentent: 700 sont en "seuil haut" (plus dangereuses), 600 en "seuil bas". Après plusieurs évolutions, on parle aujourd'hui de "Seveso 3", qui est entrée en vigueur en 2015.

Au niveau national, la loi Risques de 2003 - mise en place après l'explosion du site AZF à Toulouse en 2001 - oblige chaque site à fournir "une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement" les populations et l'environnement. Elle met notamment en place les "plans de prévention des risques technologiques" (PPRT).

Avec ces réglementations, "le but est de limiter au maximum l’impact potentiel de l’usine et si un accident a lieu, d’en limiter les conséquences. Dans le cas d’une activité à risque, il y a forcément une probabilité d’accident un jour", déclare dans Le Dauphiné Libéré Sylvain Chaumette, responsable du pôle analyse et gestion intégrées des risques à l’Ineris (Institut national de l'environnement industriel et des risques).

Un plan d'urgence en fonction du danger

La pierre angulaire de la loi Risques, c'est l'étude des dangers. Elle "donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels", internes comme externes.

À l'issue de cette étude, l'exploitant de l'usine "déduit des scénarios d’accidents majeurs pouvant conduire à un ou des phénomènes dangereux, dont il évalue les effets et les conséquences, notamment les effets dominos", explique le ministère de l'Écologie sur sa page "Inspection des Installations classées". Il ajoute: "l’exploitant s’attache ensuite à réduire à la source ces effets et à les maîtriser autant que possible."

Cette étude est mise à jour au moins tous les cinq ans pour les Seveso seuil haut. Trois risques sont calculés et anticipés au maximum: les effets thermiques (rayonnement thermique d’un incendie ou une explosion), les effets de suppressions (souffle et intensité de l'explosion) et les effets toxiques.

Protection et information des habitants

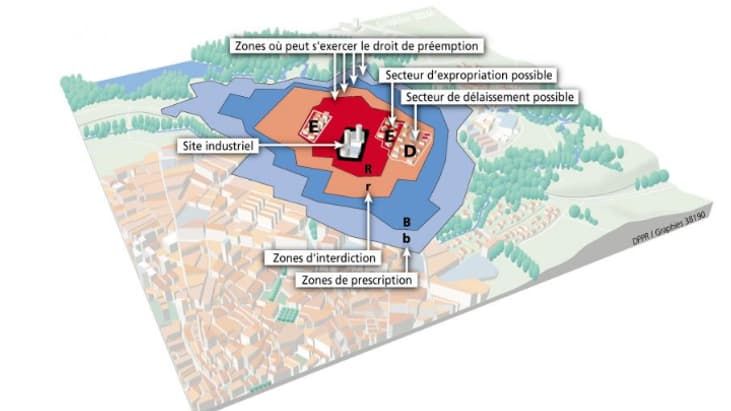

D'après l'évaluation du danger que peut représenter un site, les PPRT sont là pour délimiter une zone de sécurité.

Leur élaboration se fait en collaboration avec les communes du territoire dans lequel l'établissement va s'implanter et les exploitants des installations à risque, explique le site du ministère de l'Écologie. Il s'agit d'établir un périmètre autour du site industriel, avec les zones potentiellement en danger, qui pourraient par exemple être vidées de leurs habitants en cas de besoin.

"Nous ce qu'on demande c'est que le périmètre de l'usine soit le périmètre dans lequel sont contenus les risques, ça ne doit pas dépasser", déclare Denis Molin secrétaire de l'association "Plus jamais ça, ni ici, ni ailleurs", à BFMTV.

La directive Seveso 3 renforce de son côté le principe de communication avec les habitants, qui doivent avoir "un accès direct, via Internet, aux informations relatives aux installations Seveso situées à proximité de leur domicile, aux programmes de prévention des accidents et aux mesures d’urgence pour mieux réagir en cas de nécessité", explique encore le ministère.

"Des réductions du risque à la source"

Mais ces plans ne rassurent pas les riverains. "On vient de voir qu'ils sont totalement inefficaces avec l'accident de Lubrizol, à Rouen", fait valoir Michel Le Cler, coordinateur des associations riveraines de sites Seveso, sur BFMTV. "Il faudrait que l'État soit beaucoup plus incisif et oblige les industriels à des réductions du risque à la source", réclame-t-il, ainsi qu'à un contrôle plus régulier des sites.

Actuellement, l'État surveille les 1300 sites Seveso grâce à 1500 inspecteurs dans toute la France. Mais ces derniers ont à leur charge d'autres établissements, les 500.000 installations françaises classées pour l'environnement (ICPE), rappelle FranceInfo. Le média souligne également que depuis 2013 - alors qu'un gaz issu de l'établissement rouennais avait diffusé une odeur de d'oeuf pourri - le site de l'usine Lubrizol a été inspecté 39 fois.