INFOGRAPHIES. Nouveaux cas, taux d'incidence... Comment interpréter les données du Covid en France

Comment interpréter les données du Covid en France ? - BFMTV

"En forte progression": c'est ainsi que Santé Publique France qualifie la circulation du Covid-19 en France dans son dernier bulletin épidémiologique, daté du 20 août. De nombreux indicateurs repartent à la hausse: le nombre de nouveaux cas, le taux de positivité des tests ou encore l'incidence du virus dans de nombreux départements.

"Aucun des marqueurs prédictifs de l'épidémie n'est bon. Or, l'expérience de la première vague nous le dit: quand la machine est lancée, il est difficile de l'arrêter", réagissait jeudi 13 août le professeur Xavier Lescure, chef de service adjoint à l'hôpital Bichat, dans Le Parisien.

Mais à quoi correspondent réellement ces indicateurs? Doivent-ils nous alerter? Sont-ils les signes de la fameuse "seconde vague" tant redoutée? BFMTV.com décortique leur signification et leurs limites.

1. Le nombre de nouveaux cas: en forte augmentation

C'est l'indicateur qui inquiète le plus les autorités. Ces derniers jours, le nombre de contaminations a augmenté brutalement. Jeudi 20 août, on enregistrait officiellement plus de 4700 nouveaux cas de Covid-19: un seuil jamais atteint depuis le déconfinement, comme le montre notre infographie ci-dessous.

Ces "nouveaux cas" sont ceux confirmés après un dépistage positif en laboratoire ou à l'hôpital. Depuis le déconfinement, il est "demandé que les patients présentant des symptômes évocateurs du Covid-19 ainsi que les sujets contacts d’un cas confirmé soient testés".

L'infographie ci-dessous rassemble le nombre moyen de nouveaux cas sur les sept derniers jours depuis le déconfinement.

Pourquoi il faut prendre cet indicateur avec prudence. Difficile de faire des comparaisons avec cette statistique: il convient de rappeler que la capacités de test a fortement augmenté ces dernières semaines. Mi-juin, seulement 215.000 dépistages étaient menés par semaine. La semaine dernière, plus de 628.000 tests ont été effectués.

Par ailleurs, si la politique de dépistages permet d'identifier de nombreux cas, elle laisse inévitablement de côté de nombreuses personnes asymptomatiques. Santé Publique France prévient donc que le nombre de cas annoncé chaque soir peut "être sous-estimé" par rapport à la réalité. "Il y a un petit biais" avec cet indicateur, abonde Jean-Stéphane Dhersin, spécialiste de la modélisation des épidémies au CNRS, auprès de BFMTV.com:

"Si on testait au hasard dans la population, ce critère serait plus fiable, mais ce n'est pas le cas. Là, les seules personnes qui se font dépister sont celles qui ont des symptômes, qui croient en avoir ou ont été de près ou de loin en contact avec une personne contaminée. Donc il y a forcément des cas qu'on ne voit pas."

Le chercheur assure tout de même que "si on passe de 1000 cas par jour à plus de 3000, cela n'est pas bon signe et il faut s'inquiéter".

2. Le nombre de nouveaux cas graves: en légère hausse

Les cas "graves" rassemblent les personnes actuellement hospitalisées, admises en services de réanimation ou mortes des suites du coronavirus. Ce dernier chiffre ne prend cependant pas en compte les morts en Ehpad, qui représentent pourtant à eux seuls un tiers des victimes du virus.

L'infographie ci-dessous montre le nombre de nouveaux cas graves comptabilisés chaque jour. Si le nombre d'admissions à l'hôpital et en réanimation est nettement en deça des chiffres constatés au pic de l'épidémie, il augmente légèrement ces derniers jours.

Pourquoi il faut prendre cet indicateur avec prudence. D'un côté, il s'agit de l'indicateur le moins biaisé. "Les personnes hospitalisées ou décédées, on les voit toutes", rappelle Jean-Stéphane Dhersin, tout en soulignant que "le gros problème du Covid-19, c'est l'asymptomatie" et le fait qu'"on ne peut pas voir toutes les personnes contaminées".

Or, et c'est là que ça se complique, le coronavirus "touche davantage les jeunes en ce moment" rappelle le mathématicien. "Et les jeunes sont rarement hospitalisés. On ne peut donc pas raisonner uniquement avec le nombre de morts actuellement" si on veut analyser la situation sanitaire actuelle.

Par ailleurs, il existe souvent un décalage entre la hausse du nombre de nouveaux cas et celles des cas graves, ces derniers résultant souvent d'une contamination datant d'au moins 15 jours. En mars, le directeur général de la Santé expliquait le processus classique de l'admission en soins intensifs:

"Vous avez été contaminés (...), vous avez à peu près une semaine d’incubation. Vous commencez alors à être malade, vous êtes éventuellement moins bien, et c’est à partir de ce moment que vous allez vous adresser à l’hôpital (...). Donc 15 jours après cette contamination, on observe notamment le passage en réanimation."

3. Le taux de positivité des tests: au plus haut depuis le déconfinement

Cet indicateur correspond au pourcentage de tests positifs parmi l'ensemble des tests réalisés. Lundi 17 août par exemple, 4629 tests étaient positifs parmi les 127.008 qui ont été réalisés en France, ce qui donne un taux de positivité de 3,6%.

Attention, on ne parle là que des tests RT-PCR (prélèvement par voie nasale ou salivaire) réalisés par les laboratoires de ville et les établissements hospitaliers, qui établissent si une personne est malade au moment du prélèvement. Les tests sérologiques (par prise de sang), qui indiquent si la personne a développé des anticorps contre le virus, ne sont donc pas pris en compte.

Par défaut, l'infographie affiche le taux de positivité de l'ensemble de la population. Cliquez sur le menu déroulant juste au-dessus de la courbe pour choisir la classe d'âge qui vous intéresse. Ce taux de positivité a, là aussi, augmenté ces derniers jours, notamment parmi les plus jeunes.

Pourquoi il faut prendre cet indicateur avec prudence. Contrairement au nombre brut de cas positifs, le taux de positivité varie moins si on augmente les capacités de tests d'une semaine sur l'autre. Il peut néanmoins grimper rapidement dans les départements pratiquant peu de tests.

Il faut alors augmenter la capacité de dépistage rapidement pour s'assurer que la hausse du taux de positivité n'est pas biaisée, expliquait Pierre Blaise, directeur scientifique de l’ARS des Pays-de-la-Loire, à La Gazette des communes en juillet:

"Si le taux de positivité continue d’augmenter, avec l’intensification du dépistage, alors cela signifie (...) une circulation plus intense du virus au sein de la population testée."

C'est justement ce qui inquiète les autorités, qui voient le taux de positivité augmenter de jour en jour depuis le mois de juillet, particulièrement chez les "jeunes" mais aussi dans l'ensemble de la population, en même temps que le nombre de tests réalisés croit.

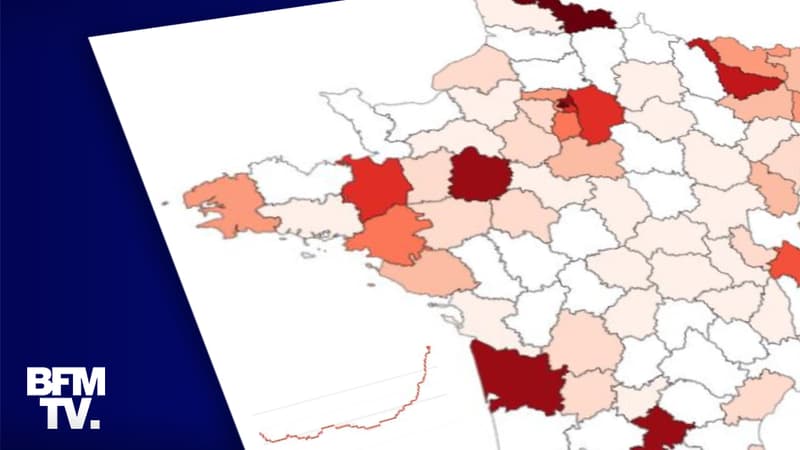

4. Le taux d'incidence: en alerte dans 7 départements

Il s'agit probablement de l'indicateur le plus complexe: le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas enregistrés dans chaque département. Certains départements ayant beaucoup plus d'habitants que d'autres, le chiffre est rapporté à 100.000 habitants pour la comparaison soit équitable.

Si le département dépasse les 10 nouveaux cas pour 100.000 habitants, le seuil de vigilance est franchi. Actuellement, 54 départements ont atteint ce stade. 5 autres ont quant à eux dépassé le seuil d'alerte, fixé à 50 nouveaux cas pour 100.000 habitants : la Seine-Saint-Denis (50 cas), les Alpes-Maritimes (53), le Val-de-Marne (54), la Sarthe (60), Paris (76), les Bouches-du-Rhône (86) et surtout la Guyane (103).

La carte-ci dessous montre le taux d'incidence de chaque département métropolitain. Cliquez sur le département pour afficher son taux.

Pourquoi il faut prendre cet indicateur avec prudence. Se basant sur le nombre de cas positifs détectés chaque jour, cet indicateur peut varier très rapidement. C'est ce qui est arrivé fin juin en Mayenne.

Dans un bulletin publié le 24 juillet, l'Agence régionale de santé locale (ARS) retraçait l'historique: "Le 25 juin, les indicateurs ne présentaient aucun caractère inquiétant. (...) Le 30 juin, nous constatons une accélération rapide du nombre de nouveaux cas en Mayenne". Le nombre de cas double tous les 6 jours, atteint des niveaux inédits depuis le déconfinement. Logiquement, le taux d'incidence explose.

Or le virus ne s'est pas largement propagé au sein de la population, constate-t-on au bout de quelques jours. "6 des 7 clusters" étaient en fait liés entre eux. "Ils se sont ensemencés mutuellement, un facteur notable d’accélération." Lorsque la population de Mayenne est largement testée, on constate que le virus ne circule pas aussi activement que le laissait un temps penser le taux d'incidence.

5. Le nombre de clusters: en multiplication, mais sous contrôle

Un cluster se définit par la survenue d’au moins trois cas confirmés ou probables, dans une période de 7 jours, au sein d'une communauté ou lors d'un rassemblement. Et depuis quelques semaines, la hausse du nombre de clusters "s'est accentuée" selon Santé Publique France.

D'après un décompte arrêté au 18 août, au moins 272 clusters sont actuellement en cours d'investigation, principalement en Île-de-France et sur la côte méditerranéenne. Il y a un mois, le 15 juillet, les autorités recensaient un peu moins de 100 foyers actifs, pour la plupart situés dans l'Ouest et le Nord du pays.

Pourquoi il faut prendre cet indicateur avec prudence. Les données partagées par les autorités sur les clusters en France ne sont pas très précises: on ne connaît ni le nombre de personnes concernées, ni la commune, ni le lieu ou l'événement à l'origine du foyer. Des informations pourtant essentielles pour comprendre la gravité - ou non - du cluster.

Ce manque de précision complique l'analyse de l'indicateur. On constate cependant une augmententation constante du nombre de foyers d'une semaine sur l'autre. La situation est-elle alarmante ?

"Oui, c'est inquiétant de voir les clusters se multiplier" concède le chercheur du CNRS Jean-Stéphane Dhersin. "Cependant, c'est également rassurant d'un côté car cela signifie que les autorités les tracent bien. Il n'y a que comme ça qu'on pourra enrayer l'épidémie."

En tout, depuis la mi-mai, 892 clusters ont été identifiés. Parmi eux, 539 sont "clôturés" (plus de nouveaux cas depuis 14 jours) et 78 "maîtrisés" (plus de nouveaux cas depuis 7 jours). 272 sont donc en cours d'investigation et 3 se sont diffusés au sein de communautés, sans que les autorités parviennent à complètement les maîtriser.