Coronavirus: virus, bactéries, champignons, quelles différences?

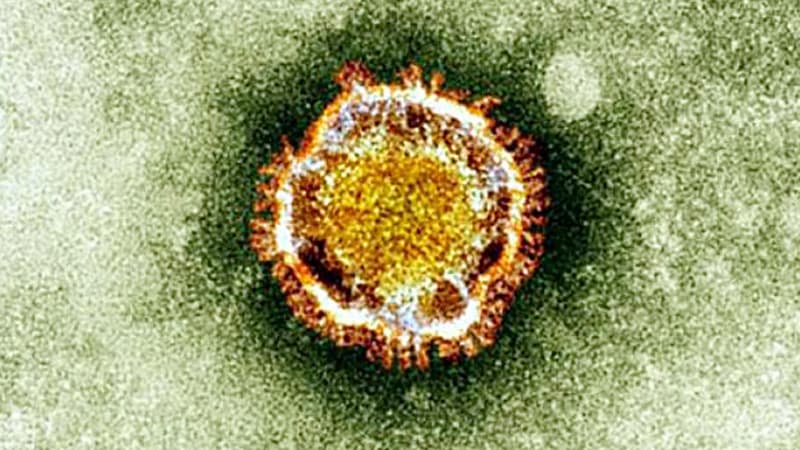

Le coronavirus - Image d'illustration - BFMTV

Alors que l'épidémie de coronavirus ne cesse de s'étendre, touchant 285 personnes en France ce mercredi, BFMTV.com fait le point sur la différence entre microbes, bactéries, virus et sur les manières de les combattre.

- Ce sont tous des microbes

Les virus, les bactéries et les champignons font tous partie du même groupe: les microbes, qui désignent tous les organismes microscopiques, rappelle le site Passeportsanté. Ils sont partout, sur des surfaces, dans l'air, mais aussi dans le corps humain. Tous les microbes ne sont pas mauvais pour l'homme. Certains sont même indispensables pour assurer certaines fonctions de l'organisme, comme l'absorption des aliments.

Les microbes ont donc tous un point commun, leur taille. Mis à part cela, ils peuvent être très différents et il est possible de les diviser en trois grandes catégories: les bactéries, les virus et les champignons.

- Les bactéries, des organismes autonomes

Les bactéries sont des organismes vivants composés d'une cellule. Elles sont autonomes, avec leur propre métabolisme. Elles peuvent donc se reproduire par simple division cellulaire.

Le corps humain en abrite d'innombrables et la majorité d'entre elles sont inoffensives. Certaines sont néanmoins pathogènes et responsables de maladies infectieuses comme la peste, la tuberculose ou la syphilis.

Ces bactéries pathogènes entrent dans l'organisme par des plaies dans la peau, lorsque l'on mange, par des relations sexuelles non protégées et plus simplement par l'air qu'on respire. Une fois dans le corps, ces cellules vont se reproduire très rapidement.

- Comment combattre les bactéries pathogènes?

La première chose à faire est donc d'éviter que les bactéries pathogènes pénètrent dans le corps. Pour cela, il faut donc désinfecter les plaies, se protéger lors d'une relation sexuelle, se laver les mains avant de manger, etc.

S'il est trop tard et que la bactérie a déjà pénétré l'organisme, alors le système immunitaire va devoir la combattre. Pour l'aider, le médecin peut prescrire des antibiotiques, rappelle le site Ameli.fr. Ces derniers vont inhiber le métabolisme de la bactérie et l'empêcher de se reproduire.

- Les virus, des parasites qui s'attrapent par contagion

Les virus, eux, ne sont pas des organismes vivants autonomes. Pour fonctionner, ils ont besoin de rentrer dans une cellule. Ils vont alors la forcer à fabriquer des copies du virus. Progressivement, la cellule va donc perdre son rôle premier dans l'organisme.

Contrairement aux bactéries, qui résident un peu partout, les virus s'attrapent par contagion. Si un individu infecté tousse ou éternue, il projette des virus dans l'air qu'une autre personne située à proximité risque de respirer. De même, si l'individu infecté tousse dans sa main puis touche un objet, la personne qui touchera l'objet après lui risque d'être infectée à son tour. C'est ce qu'il se passe avec le coronavirus.

Comment combattre les virus?

Il existe de nombreuses maladies virales: la grippe, la mononucléose, les oreillons ou la varicelle, etc. Comme pour les bactéries, la première chose à faire est d'éviter que le virus ne pénètre dans l'organisme. Pour cela, il est nécessaire que les individus infectés se couvrent la bouche et le nez et que les autres se lavent régulièrement les mains.

Pour certaines maladies virales, il est aussi possible de se faire vacciner, selon le site Ameli.fr. Lorsqu'un organisme a déjà rencontré le virus, il va en effet plus facilement le combattre. Le vaccin va consister à injecter une version inoffensive du virus pour que l'organisme soit capable de le reconnaître et de le détruire plus facilement s'il le rencontre à nouveau.

- Le gel hydroalcoolique est-il vraiment efficace?

Les gels hydroalcooliques sont composés d'alcool, l'eau oxygénée (peroxyde d'hydrogène) et de glycérol. Ils permettent d'éliminer aussi bien les bactéries que les virus qui seraient présents sur notre peau et qui risquent d'être ingérés en cas de contact avec le nez et la bouche. Le gel hydroalcoolique va donc être très pratique quand on ne peut pas se laver les mains.

En revanche, le professeur Jean-Christophe Lucet, chef de service de l'unité d'hygiène et de lutte contre les infections nosocomiales à l'hôpital Bichat, à Paris, rappelait à France 5 que "les gels hydroalcooliques n'ont pas d'effet nettoyant. On peut donc les utiliser dès lors que les mains ne sont pas visiblement souillées par des matières organiques ou des liquides biologiques", tels que du sang ou des excréments. Dans le cas contraire, il faudra bel et bien se laver les mains.

L'OMS a publié une vidéo d'instructions sur comment utiliser ces gels hydroalcooliques.

- Les champignons, responsables des mycoses

Les champignons sont eux aussi des microbes. Ils sont majoritairement responsables d'infections appelées mycoses, qui se déclarent souvent sur la peau, les cheveux ou les ongles. Ces dernières peuvent souvent être soignées par ce qu'on appelle des médicaments antifongiques.