"Variole du singe": transmission, mortalité... En quoi l'épidémie actuelle de mpox diffère-t-elle de 2022?

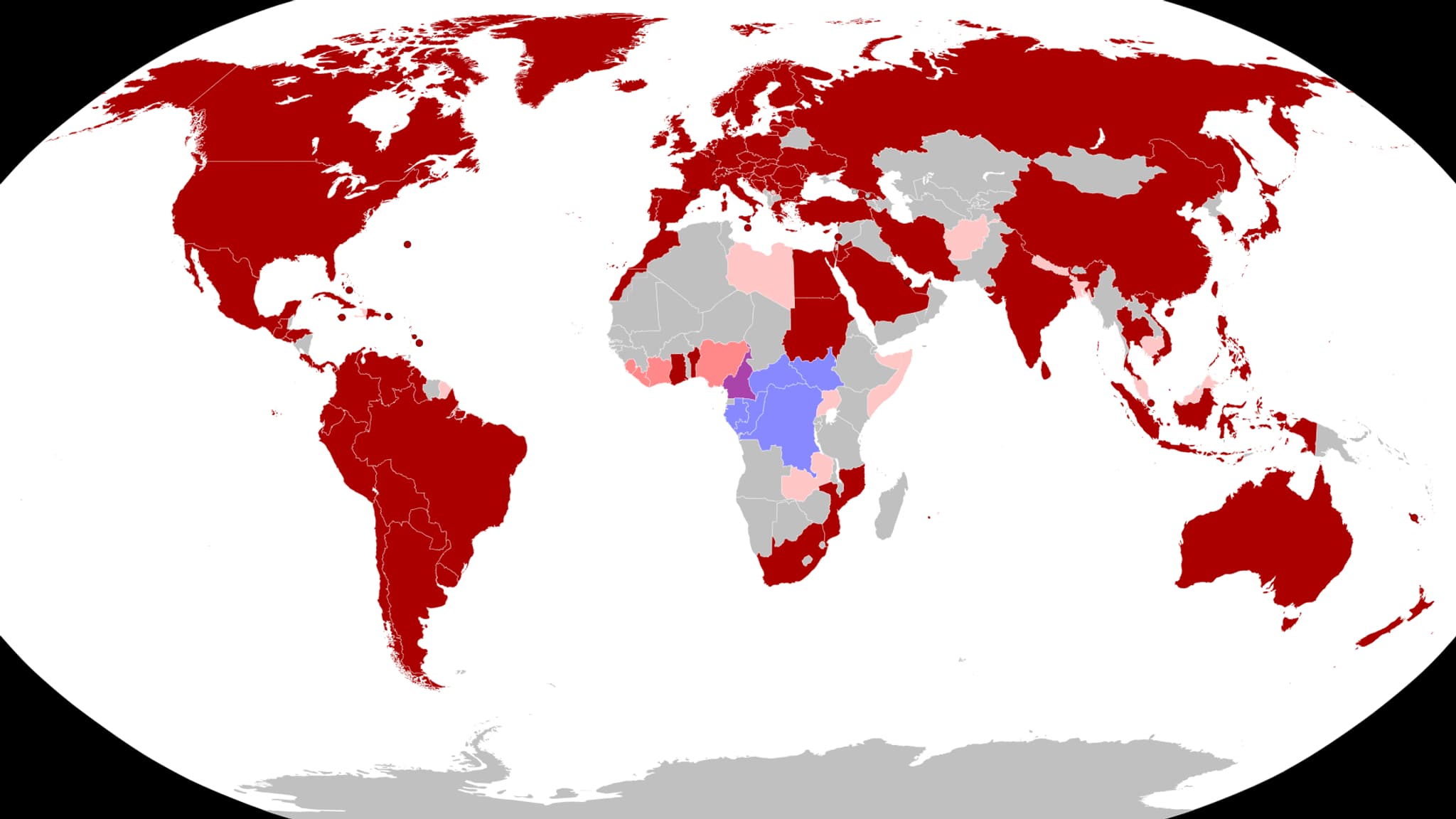

Deux ans après, la "variole du singe" inquiète à nouveau les autorités sanitaires. Ce mercredi 14 août, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'épidémie de mpox comme "urgence de santé publique de portée internationale" après la diffusion d'un nouveau "variant" (clade 1b) en République démocratique du Congo.

D'autres cas ont depuis été identifiés au Burundi ou encore en Ouganda. Jeudi, un premier cas a été détecté en Europe, en Suède. En 2022, même si l'épidémie était née en Afrique, c'est son explosion sur le Vieux Continent et en Amérique du Nord qui avait déclenché la première alerte maximale de l'OMS.

Populations touchées, létalité, symptômes... Quelles sont les différences entre ces deux vagues? Si de nombreuses incertitudes demeurent, voici ce que l'on sait à ce stade précoce de l'épidémie.

• Une diffusion principalement en Afrique... à ce stade

La première différence entre les deux épidémies est à ce stade la zone de diffusion. En 2022, si les premiers cas ont d'abord été identifiés en Afrique de l'Ouest, notamment au Nigéria, le mpox s'est ensuite répandu sur tous les continents. En mai de cette année-là, des cas ont d'abord été identifiés de manière sporadique au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal... Avant de toucher l'Amérique du Nord, puis Israël, l'Inde...

"Il ne faut pas oublier qu'en 2022, on a déjà vécu une vraie pandémie du mpox", souligne Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine).

Pour l'instant, la nouvelle épidémie semble de nature endémique, plutôt circonscrite aux pays d'Afrique. La nouvelle souche a été identifiée en République démocratique du Congo, où plus de 16.000 cas "potentiels" et 548 morts ont été recensés cette année, avant de se propager au Burundi, en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Rwanda et en Ouganda.

Des rares cas de cette nouvelle sorte du virus ont toutefois été identifiés sur le continent asiatique, au Pakistan, et en Europe, en Suède. "Il est probable que d’autres cas importés de clade 1 (un variant, NDLR) soient enregistrés dans la région européenne au cours des prochains jours et des prochaines semaines" a toutefois prévenu la branche européenne de l'OMS.

Pour l'infectiologue Benjamin Davido, l'étude de ces nouveaux cas hors du continent africain permettra de déterminer si l'on fait face, ou non, à une bascule dans une épidémie. "Le fonctionnement du clade 1b dans la population caucasienne" est méconnu, note-t-il.

• La population générale davantage concernée, une voie de contamination différente?

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une infection sexuellement transmissible (IST) à proprement parler, la précédente épidémie de mpox avait pour premières victimes les hommes homosexuels ou bisexuels. Comme l'avait notifié la CDC, l'autorité sanitaire américaine, la "variole du singe" se répandait plus vite au sein de cette communauté que dans le reste de la population générale.

De son côté, l'OMS rappelait que "le risque de contracter la variole du singe n’est pas limité aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes". "Quiconque ayant été en contact étroit avec une personne infectée est à risque", ajoutait l'institution, tout en reconnaissant que "le virus (avait) été détecté dans les communautés queer".

Cette première souche de mpox était principalement contractée lors de contacts avec des animaux contaminées. Mais aussi lors d'échanges rapprochés - sans qu'il ne s'agisse forcément de rapports sexuels, la présence du virus dans les fluides corporels n'étant pas établie.

En 2024, la circulation du virus semble différente. "Des informations détaillées sur la transmission ne sont pas disponibles pour la plupart des cas dans la région africaine", temporise une analyse de l'OMS. Mais "les informations disponibles suggèrent que les modes de transmission dans cette région sont plus diversifiés, y compris la transmission interhumaine due à différents types de contacts physiques ou étroits, directs ou indirects, et, dans certains contextes, à une exposition zoonotique (animale)."

La transmission interhumaine se produit à l’occasion d’un "contact prolongé en face-à-face par des gouttelettes respiratoires" ou par "contact direct" avec une personne infectée, relève de son côté le ministère de la Santé français.

À noter qu'en République démocratique du Congo, ce sont les enfants de moins de 15 ans qui constituent la population la plus touchée, selon l'OMS. "Dans les pays historiquement touchés, comme la République démocratique du Congo, les enfants de moins de 15 ans représentent la plupart des cas de variole signalés", indique l'institution.

Comment expliquer les contaminations d'enfants, pour une maladie touchant auparavant majoritairement des hommes d'une quarantaine d'années? "Il sera utile d'étudier le mode d'exposition des nouveaux malades", relève le docteur Davido. "Déterminer s'ils ont été infectés par exposition par proximité à l'intérieur du foyer (...) ou par gouttelettes."

Ces nouveaux cas permettront de déterminer si la plus forte transmission du virus est le fruit d'une évolution vers une transmission respiratoire par les goutelettes - jusqu'ici secondaire - ou d'une transmission beaucoup plus forte par contact.

• Des symptômes similaires, mais une mortalité plus élevée?

Une constante se dégage des différentes poussées de la maladie au fil du temps et à travers les pays. Les symptômes semblent rester stables. Le premier signe, mais aussi le plus visible, est l'apparition de lésions de la peau - et de lésions de muqueuses, notamment génitales, lorsque la maladie découle d'un rapport sexuel.

D'autres problèmes peuvent ensuite apparaître: fièvre, maux de tête, courbatures et asthénie. Des maux de gorge sont également recensés.

Quid de la mortalité? Le nouveau type de mpox appelé clade 1b semble être plus mortel, "environ 4%, avec une grosse fourchette de 1 à 10%", précise l'infectiologue parisien. En France, aucun mort de la maladie n'a été recensé, ni en 2022 ni en 2024. Mais le consensus sur la létalité du nouveau variant pourrait évoluer après l'analyse des nouveaux cas hors du continent africain.