L'affaire Bétharram est-elle un cas isolé? En France, des violences éducatives longtemps courantes

Une vue du collège et du lycée catholique français Le beau rameau, anciennement Notre-Dame-de-Bétharram à Lestelle-Betharram, dans le sud-ouest de la France, le 12 février 2025. - Philippe LOPEZ / AFP

"C'est sûr qu'il y aura d'autres Bétharram en France", assurait dès le 21 février Alain Esquerre, le porte-parole du collectif de victimes de ce collège-lycée catholique situé à Lestelle-Bétharram (Pyrénées-Atlantiques). Depuis, les plaintes concernant cet établissement s'accumulent et partout en France, d'autres voix s'élèvent pour dénoncer des violences psychologiques, physiques et parfois sexuelles subies dans d'autres institutions privées de France. Des accusations qui sembleraient dessiner une époque où la violence à l'école était courante.

Le collège Notre-Dame du Sacré Cœur, dit "Cendrillon" à Dax (Landes), devenu en 2003 Saint-Jacques-de-Compostelle; le collège Saint-François-Xavier d'Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques); mais aussi Notre-Dame de Garaison à Monléon-Magnoac (Hautes-Pyrénées), un collège fréquenté par l'ancien Premier ministre Jean Castex; l'ancien collège catholique pour garçons de Saint-Pierre du Relecq-Kerhuon (Finistère). D'anciens élèves de ces établissements dénoncent des violences qu'ils auraient subies entre la fin des années 1960 et le début des années 1990.

"C'était sadique, pervers. De l'hyperviolence. Des raclées pour rien", se souvient pour Sud Ouest un ancien élève du collège Saint-François-Xavier d'Ustaritz. Des violences physiques "épouvantables", raconte au Télégramme un homme aujourd'hui âgé de 67 ans, scolarisé dans les années 1970 au collège Saint-Pierre du Relecq-Kerhuon.

"On s'est littéralement fait massacrer", affirme-t-il.

"Ce sont les mêmes établissements, les mêmes profils de curés, la même manière de maltraiter des enfants", déplore Gilles, à l'origine d'un collectif de victimes du collège d'Ustaritz. Il dénonce une violence "utilisée comme prétexte pour soi-disant nous éduquer".

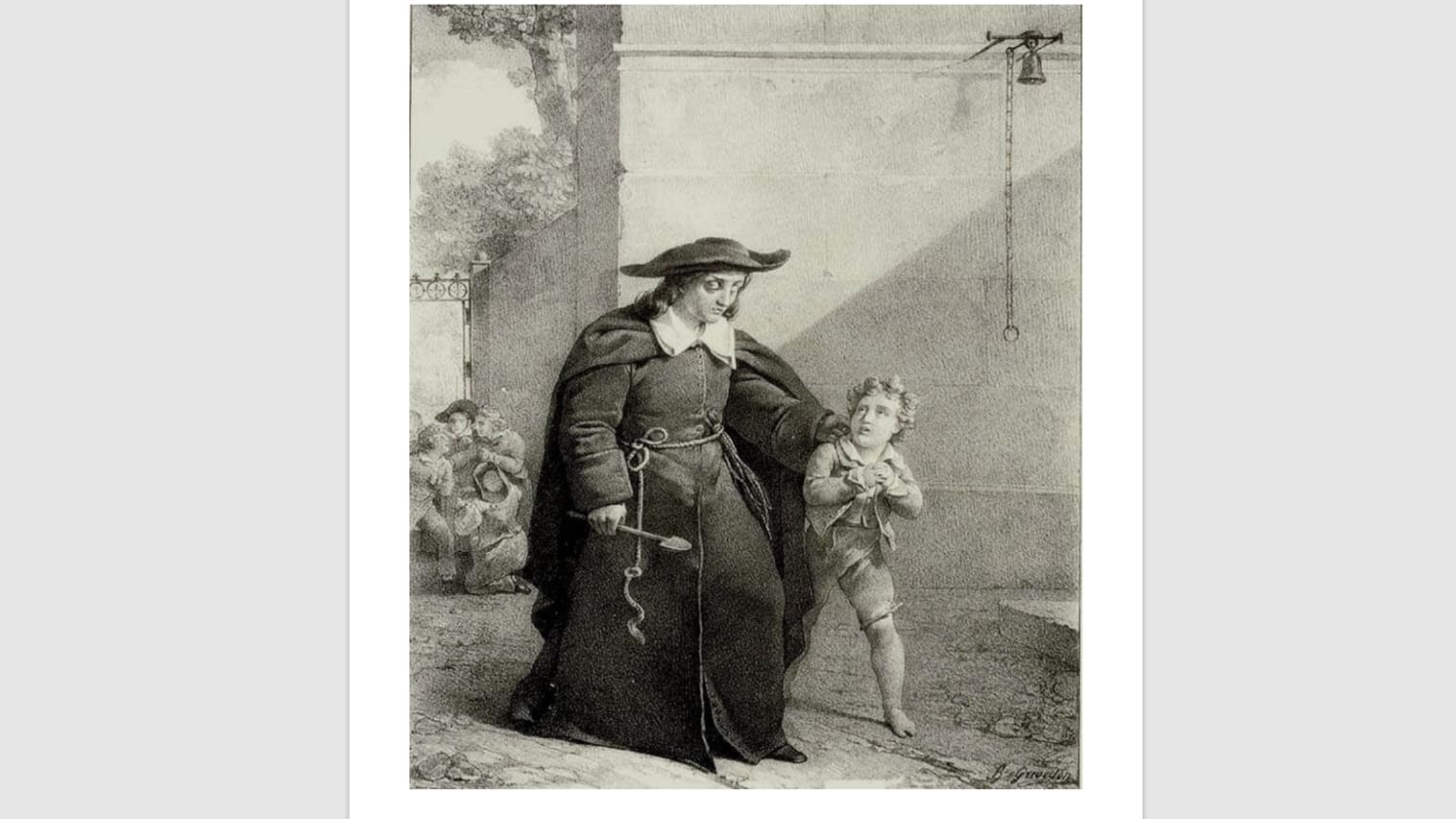

Une tradition de châtiments corporels

Les châtiments corporels à l'école, une forme de tradition au cours de l'Histoire? C'est ce que laisse entendre cette gravure du 19e siècle qui présente un maître d'école avec à la main une férule (une baguette en bois à l'extrémité plate et élargie utilisée pour frapper les mains des écoliers).

"La violence physique en classe vis-à-vis des enfants a longtemps été considérée comme quelque chose de normal, ce n'était pas un débordement", pointe pour BFMTV.com l'historien de l'éducation Claude Lelièvre.

"Les châtiments corporels étaient non seulement admis, mais ils faisaient partie de la pédagogie."

Pourtant, les châtiments corporels sont officiellement interdits depuis la fin du 18e siècle en France. L'interdiction est renouvelée dans les collèges en 1809 et étendue dans les décennies suivantes aux écoles primaires, rappelle l'historienne Isabelle Poutrin dans le Dictionnaire du fouet et de la fessée, corriger et punir qu'elle a co-écrit.

Le statut sur les écoles primaires élémentaires communales indique ainsi en 1834 que "les élèves ne pourront jamais être frappés". Les seules punitions admises sont alors "un ou plusieurs mauvais points", "la réprimande", "la restitution d'un ou de plusieurs billets de satisfaction", "la privation de tout ou partie des récréations, avec une tâche extraordinaire", "la mise à genoux pendant une partie de la classe ou de la récréation", "l'obligation de porter un écriteau désignant la nature de la faute" ou encore "le renvoi provisoire de l'école".

Sous l'impulsion de Jules Ferry, qui fut ministre de l'Instruction publique et président du Conseil à plusieurs reprises, un nouveau règlement de 1882 réaffirme l'interdiction des châtiments corporels. "Pour Jules Ferry, c'était une rupture républicaine, une manière de se démarquer des établissements scolaires religieux où ce genre de punitions étaient traditionnellement davantage pratiquées", analyse Claude Lelièvre.

Le "droit de correction"

Tout au long du 19e siècle, "on constate une répétition de règlements qui visent à interdire les châtiments corporels", analyse pour BFMTV.com Isabelle Poutrin, professeure d'histoire à l'université de Reims Champagne-Ardenne. "Ce qui donne l'impression d'un certain piétinement."

Et pourtant, malgré les règlements, décrets et circulaires, le "droit de correction" perdure. Un exemple éloquent: le lycée Louis-Le-Grand, un établissement scolaire parisien prestigieux du second degré, compte en 1837 quelque 13 cachots pour punir les élèves.

La justice semble également rester ambivalente sur le sujet. "En 1889, un arrêt de la Cour de Cassation admet un droit de correction pour les enseignants au même titre que celui attribué aux parents", ajoute l'historien de l'éducation Claude Lelièvre.

Ce qui s'explique notamment par le fait que les familles pratiquent, elles aussi, dans l'intimité les châtiments corporels.

"Les parents sont à cette époque demandeuses de punitions, d'une éducation sévère pour élever les enfants à la dure", pointe l'historienne Isabelle Poutrin. "Le 'dressage' des enfants dans des institutions connues pour visser les élèves a justifié le 'droit de correction' des maîtres."

Le collège Notre-Dame de Garaison, à Monléon-Magnoac, était en effet réputé pour sa discipline envers les élèves décrocheurs. "C'était du dressage", a dénoncé en ces termes pour Radio France, l'un de ses anciens pensionnaires.

Si au 20e siècle, le droit de "correction" des enseignants disparaît des textes officiels, il n'en demeure pas moins latent. "Nous avons retrouvé une juridiction à Sarlat (Dordogne, NDLR) qui a reconnu en 1997 que le 'droit de correction' était un usage", remarque Isabelle Poutrin.

Depuis 2019, les violences éducatives ordinaires - ces violences verbales, psychologiques et physiques, dont la fessée - sont réprimées par la loi. Le Code pénal rappelle par ailleurs que les violences sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende. En particulier lorsqu'elles sont commises sur un mineur de quinze ans et par une personne chargée d'une mission de service public.