Séisme dans les Deux-Sèvres: comment sont calculées les magnitudes?

Un séisme de magnitude 5,3, selon le Réseau national de surveillance sismique (Renass), a frappé l'Ouest de l'Hexagone entre les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime, vendredi dans la soirée, une intensité peu fréquente dans la région. Une réplique de magnitude 5 a eu lieu ce samedi matin.

Une incertitude existe cependant sur la magnitude exacte du premier tremblement de terre. Le Renass évoque un séisme d'une intensité située à 5,3, quand le Bureau central sismologique français (BCSF) parle d'un séisme de magnitude 5,8, et l'USGS, Institut d'études géologiques des États-Unis, souvent utilisé comme référence dans le monde, place le curseur à 4,8.

Distinguer magnitude et intensité

À quoi correspond une magnitude lorsqu'on parle de séisme? L'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) précise sur son site qu'il faut bien distinguer magnitude et intensité.

"La magnitude c’est une mesure de l’énergie libérée par le séisme", explique à BFMTV le sismologue à l'École et Observatoire des sciences de la terre de Strasbourg Jérôme Vergne.

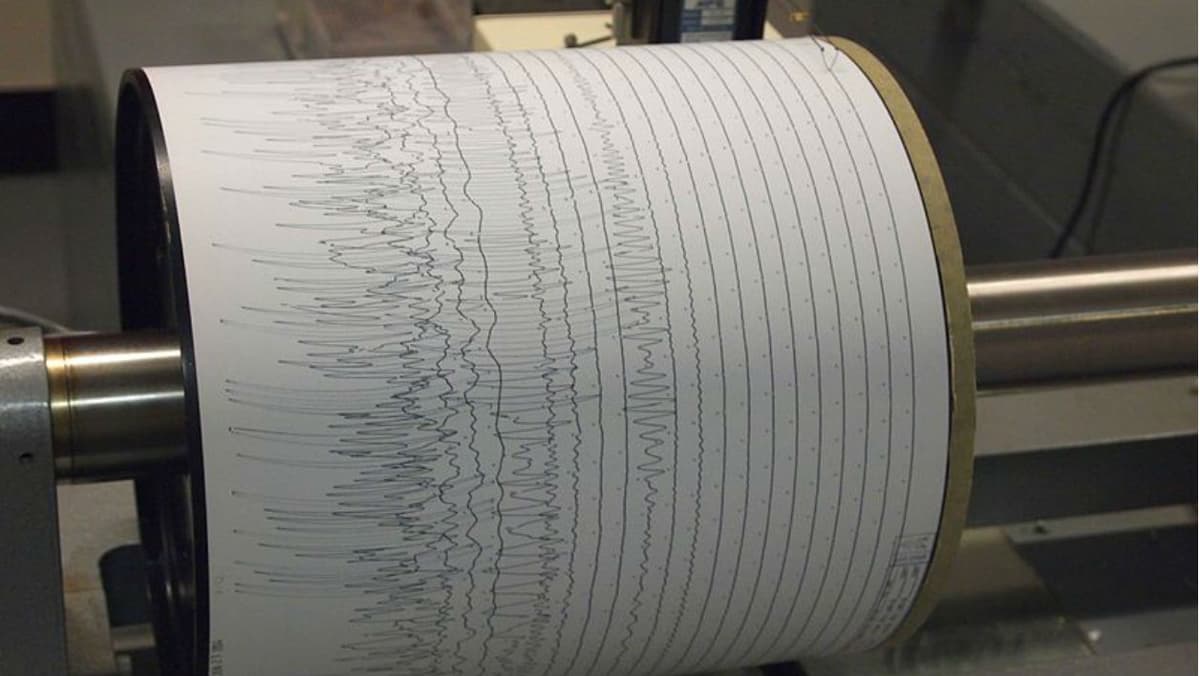

Elle est calculée "à partir de l'amplitude du mouvement du sol enregistrée par des instruments sismologiques", précise l'IRSN.

Concernant l'intensité, elle est "liée à l’effet des secousses à un endroit donné", selon l'institut qui indique que cette intensité peut "varier d'un site à un autre pour un même séisme".

L'échelle de Richter moins utilisée par les experts

La magnitude d'un séisme est en général mentionnée en se basant sur l'échelle de Richter. Instituée en 1935 par le sismologue américain Charles F. Richter, elle permet au départ de classifier et de comparer entre eux les séismes touchant la Californie sur une échelle allant de 1 à 9.

Elle est cependant remise en partie en cause par les scientifiques car elle montre notamment des limites pour les séismes de forte intensité. Nombre d'experts mesurent désormais plutôt les séismes par leur magnitude de moment ou par ses magnitudes instrumentales, qui permettent de mesurer l'énergie que libère le tremblement de terre.

Concrètement, la magnitude d'un séisme "est calculée soit à partir de l'amplitude du signal enregistré par un sismomètre, soit à partir de la durée du signal lue sur le sismogramme soit à partir de l'analyse mathématique d'une partie du signal". Le chiffre peut ainsi varier selon la sensibilité de l'appareil.

La "magnitude de moment" privilégiée par les scientifiques

Concernant le séisme qui a touché les Deux-Sèvres vendredi, le sismologue à l'Institut de Géophysique du Globe de Paris, Pascal Bernard, explique qu'il faut par ailleurs distinguer les magnitudes évaluées par différentes mesures.

Pour lui, la secousse de magnitude 5,8 correspond à "la magnitude locale". "La magnitude scientifique, qu’on appelle de moment" est en revanche mesurée au niveau "5", explique-t-il.

Entre magnitude mesurée sur l'échelle de Richter et celle par les nouveaux outils des scientifiques, le chiffre peut donc là aussi changer.

Une magnitude qui reste "faible" à l'échelle mondiale

Pour les experts, la magnitude relevée vendredi reste de toute façon relativement faible, même si elle est rare dans la région.

"Ce sont des énergies 30 fois moins puissantes que ce qu’on considère comme les magnitudes dangereuses de 6 et plus qu’on a une fois par siècle en France", souligne Pascal Bernard.

"C’est faible par rapport à des grands séismes à l’échelle mondiale dont on parle régulièrement, comme en Turquie", estime lui aussi à BFMTV Jérôme Vergne, sismologue à l’école et observatoire de la terre de Strasbourg.

"Mais c’est suffisant pour générer des dégâts assez importants comme on voit dans la zone épicentrale", reconnaît-il, alors qu'on a pu observer des murs se fissurer et des cheminées tomber dans l'Ouest du pays.

La métropole reste "soumise à l'aléa sismique"

"Ça nous rappelle que sur le territoire français, on est soumis à l’aléa sismique et que dans l’histoire on a eu quelques catastrophes", souligne Jérôme Vergne.

Pour le sismologue Pascal Bernard, après le séisme survenu vendredi et sa réplique ce samedi, d'autres devraient probablement suivre. "Les répliques sont des règles naturelles des systèmes de failles", rappelle-t-il.

Mais pas de quoi s'inquiéter nécessairement. "Elles vont décroissant en nombre et en magnitude au cours du temps", indique-t-il, même s'il estime qu'on n'est "jamais à l’abri d’une deuxième secousse de niveau égal (…) dans les jours et mois qui suivent."