Rwanda: "Ce n'était pas une priorité de la diplomatie française"

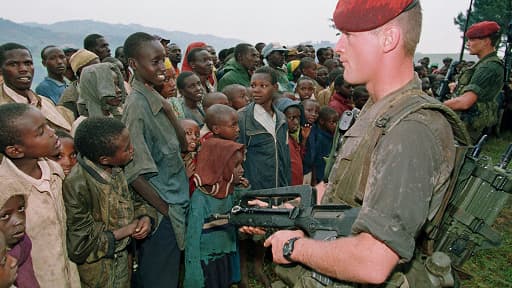

Deux soldats Français chargés de protéger des réfugiés Tutsis montent la garde, le 30 avril 1994 au camp de Niashishi. - -

La France "s'associe au peuple rwandais pour honorer la mémoire de toutes les victimes du génocide", a indiqué lundi l'Elysée dans un communiqué. A défaut de faire plus, l'ambassadeur français à Kigali ayant été déclaré persona non grata aux cérémonies de commémoration du 20e anniversaire du génocide.

Pour rappel, d'avril à juillet 1994, un génocide a réduit au silence "presque 1 million de Rwandais", en majorité tutsi. "Cela représente 10.000 personnes par jour, soit une personne tuée toutes les 10 secondes pendant les 100 jours" qu'ont duré ces troubles, explique à BFMTV.com David Gakunzi, écrivain et président de l'IREA - Maison de l'Afrique. La France, en tant qu'ancienne puissance coloniale, a été amenée à jouer un rôle important dans cette guerre civile, notamment au travers de l'opération militaire "Turquoise". A l'époque, le président François Mitterrand devait cohabiter avec son Premier ministre, Edouard Balladur. Alain Juppé était alors chef de la diplomatie française.

Quelles sont les racines de la discorde entre le France et le Rwanda? Décryptage.

> Comment cette querelle France-Rwanda est-elle née?

• Une guerre civile à laquelle les Français ont œuvré. Pour David Gakunzi, il faut pour comprendre la situation actuelle remonter "à 1959", temps "des premiers pogroms". A l'époque déjà, le colonisateur belge avait contribué à renverser la royauté tutsi, qu'il avait jusque-là promue, s'alliant aux Hutu. Dans les années 90, explique ce spécialiste de l'Afrique, ces Tutsi persécutés "voulaient rentrer au pays avec leurs armes", après 30 ans d'exil. En 1990, l'armée française aide à stopper cette tentative, notamment avec l'opération Noroît qui avait aussi pour vocation d'évacuer les Occidentaux. Déjà, rappelle David Gakunzi, l'ambassadeur de France au Rwanda avertissait d'un risque de génocide contre les Tutsi, mais "n'a pas été entendu".

• Le rôle contesté de l'armée française. Selon Antoine Glaser, journaliste et écrivain, fondateur et ex-rédacteur en chef de "La lettre du continent", c'est bien ce choix politique effectué par la France qui est à l'origine de la querelle. L'actuel président rwandais Paul Kagame, au pouvoir depuis 2003 "accuse la France d'avoir soutenu un régime pré-génocidaire". Pire, l'armée française aurait ensuite, en avril 1994, lorsque le génocide débute, "encadré des miliciens". L'opération "Turquoise", sous des couverts humanitaires, aurait encore servi, selon lui, à "exfiltrer ces miliciens et anciens officiers génocidaires". Des soupçons "de livraisons d'armes", sont aussi évoqués par David Gakunzy. Une version que réfute avec vigueur l'armée française.

> Quel était l'intérêt de la France à soutenir le pouvoir hutu?

• La France veut préserver son pré carré africain. "C'est un peu une arrogance française de penser que le Rwanda et le Burundi faisaient partie d'une zone d'influence française", souligne Antoine Glaser, évoquant les certitudes géopolitiques françaises à cette époque. Les deux spécialistes expliquent que "la diplomatie française soutenait les Hutu" qui étaient censés conserver le pouvoir. "François Mitterrand considérait que les Hutu étaient majoritaires dans ce pays et qu'ils voteraient sur une base ethnique", résume Antoine Glaser.

• Du rôle des conseillers politiques. David Gakunzi fait observer que "les analystes politiques français censés conseiller ces derniers se comportent souvent comme des courtisans", menant à des "analyses erronées" de la situation au Rwanda. Quant à l'ampleur du désastre, il s'explique assez simplement: "Personne ne s'attendait à se retrouver avec un génocide sur les bras", résume-t-il. Pire, cette affaire montre selon Antoine Glaser, "une méconnaissance profonde de la situation au Rwanda de la part des Belges et des Français à propos de pays qu'ils croyaient connaître". Le spécialiste fait immédiatement le parallèle avec la Centrafrique où, là aussi, "le problème a été sous-estimé".

Et puis il faut bien prendre en compte les circonstances politiques en France de l'époque: "Le dossier n'a pas été géré comme il aurait fallu qu'il le soit. Mitterrand était déjà malade et ce n'était pas une priorité de la diplomatie française", estime Antoine Glaser.

• Le syndrome Fachoda. Sur le plan géopolitique, la position française était aussi sans doute, syndrome de Fachoda oblige (NDLR: du nom d'un incident diplomatique sérieux qui a opposé Français et Britanniques en 1898, Soudan), une volonté de contrecarrer "un arc anglo-saxon" avec des Hutu réputés francophones et des Tutsi davantage anglophones. D'ailleurs, rappelle, Antoine Glaser, "dès que Kagame accède au pouvoir, il a imposé l'anglais comme langue prioritaire". Et, continue-t-il, "si Paul Kagame réagit aussi violemment face à la France, c'est que ses principaux alliés sont sur le plan international, les Etats-Unis et sur le plan continental, l'Afrique du Sud".

> Pourquoi la communauté internationale n'a-t-elle pas réagi?

Le reste de la communauté internationale n'a pas réagi plus vite. C'est un argument de la position française qui reconnaissant des erreurs, mais refusant toujours de formuler des excuses: en intervenant la France a évité des milliers de morts supplémentaires au Rwanda.

• Une communauté internationale aux abonnés absents. "Il n'existait pas de communauté internationale", explique, précisant qu'il force le trait, Antoine Glaser. Selon lui, "chaque grande puissance au Conseil de sécurité de l'ONU respectait des sortes de zones d'influence". Du coup, la France a eu les coudées franches pour agir comme bon lui semblait.

• L'indifférence du monde. Pour David Gakunzi, "les gens regardaient ailleurs, ils étaient indifférents". En témoigne "l'attitude de Madeleine Albright (l'ancienne chef de la diplomatie américaine) qui a mis du temps à accepter qu'il s'agissait bien d'un génocide. Car si ce fait était acquis, les Etats-Unis auraient été obligés d'intervenir". De surcroît, "le Rwanda ne présentait pas d'intérêt pour qui que ce soit, mais surtout, personne n'imaginait que les événements prendraient une telle ampleur".