PTSD, une BD sur le syndrome de stress post-traumatique entre Rambo et Metal Gear Solid

PTSD - Label 619

Dans la lignée de Rambo 1 ou de la série The Punisher, la BD PTSD de Guillaume Singelin dresse le portrait d’une ancienne tireuse d'élite d’une guerre fictive, atteinte de troubles de stress post-traumatique. Loin des clichés du genre, le dessinateur propose une œuvre réaliste et humaniste inspirée par les héroïnes de Miyazaki (Nausicaa, Mononoké) et du Grand Prix d’Angoulême Rumiko Takahashi (Ranma ½).

Publié simultanément en France (Label 619) et aux Etats-Unis (First Second), PTSD suit le retour à la vie de Jun, qui a perdu au combat ses proches et son œil. Survivant dans les rues d’une mégalopole asiatique sans nom, elle est repliée sur elle-même, hantée par ses souvenirs. Seul moyen de tenir: la drogue. Détenue par des gangs, elle réduit les vétérans à l’état de dépendance, forçant Jun à livrer une dernière bataille.

Contrairement à John Rambo (Stallone), dont la contestation de la guerre du Vietnam est une quête individualiste et solitaire, Jun se bat pour réparer le lien social: "Finalement, elle recherche l'atmosphère de la famille qu'elle a perdue durant la guerre", explique Singelin. "Se guérir, c'est retrouver une famille, et la famille se crée en étant proche et en aidant les autres. Ce choix, c'est celui de sortir de la solitude et donc d'aller vers le collectif."

Guérir par la nourriture et les animaux

Dans Rambo comme dans Démineurs, autre film sur le PTSD, la reconstruction passe par le conflit. Le soldat/vétéran est montré dans une recherche permanente d'adrénaline: la guerre et le danger lui manquent et il cherche par tous les moyens à y retourner. Un parti pris opposé à celui de Guillaume Singelin qui alterne séquences d’action et scènes de la vie quotidienne, sur le modèle d’Appleseed de Masamune Shirow, l’auteur de Ghost in the Shell.

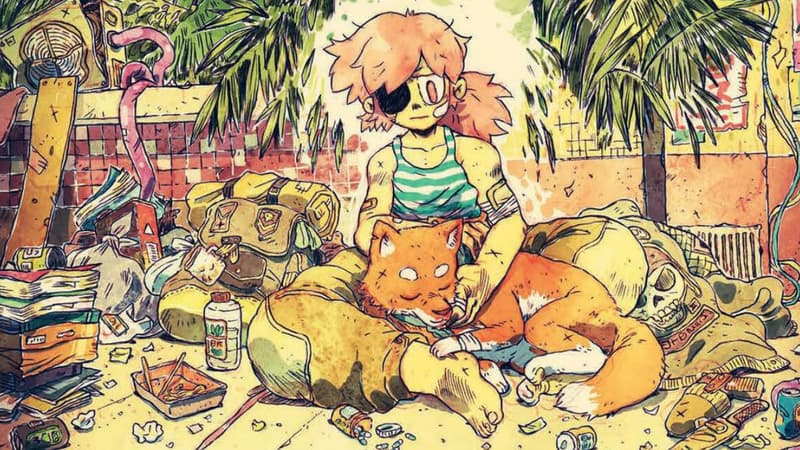

Deux éléments de la vie quotidienne occupent une place importante dans la reconstruction de Jun. Le premier est la nourriture: "symbole du partage", elle "est très présente dans la culture asiatique", explique Guillaume Singelin. "Il était logique de l'intégrer dans une histoire qui parle de solitude et d'ouverture vers l'autre. Je suis [aussi] très influencé par le cinéma asiatique, qui donne quasiment tout le temps une place importante au repas et à la nourriture." Le deuxième élément est les animaux:

"Le chien [qui accompagne Jun] est venu après des recherches sur la méthode de guérison du PTSD. De nombreux centres utilisent les animaux pour recréer un contact social et affectif. On retrouve cette méthode aussi dans les prisons pour réhabiliter les détenus, et dans les hôpitaux pour des patients fortement touchés, qui ont vu leur moral et leur guérison s’accélérer grâce au contact régulier d’animaux."

Pour raconter son histoire, Guillaume Singelin s’est "documenté sur Internet au sujet du PTSD via des petits articles, des témoignages et des sujets de recherches sur les méthodes de guérison". La pop culture l’a aussi beaucoup aidé. Il cite le jeu Metal Gear Solid, auquel il rend de multiples hommages, ainsi que Voyage au bout de l’enfer et Jarhead, deux films qui décrivent avec précision le stress post-traumatique. Il a cependant préféré maintenir à distance ces références "pour rester dans le souvenir et les sensations qu'elles m'avaient apportés, et éviter qu'elles m'influencent trop directement".

Jungle urbaine

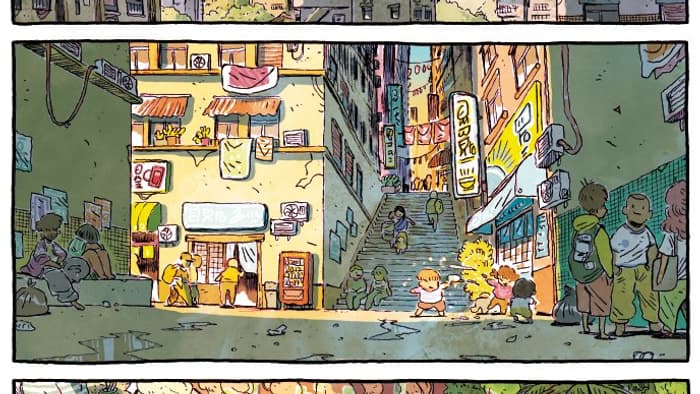

Malgré le sujet, Guillaume Singelin a privilégié un trait tout en rondeur et des couleurs vives et douces: "J'aime les ambiances colorées, riches [qui] évoquent, pour moi, très bien l'Asie, les marchés, l'aspect cosmopolite. [Elles] provoquent certains types d'émotion", explique-t-il, refusant de laisser le sujet du PTSD dicter sa mise en couleur. "Car même si le sujet est dur, il parle simplement de vie et d’une ville en ébullition, ce qui invite, je trouve, à une palette riche."

Inspirée par les mégalopoles du continent asiatique (Hong Kong, Tokyo ou encore Hanoï), cette ville devient, comme la forêt américaine du premier Rambo, le reflet du traumatisme dont souffre Jun: "L'aspect miteux renforce la détresse de Jun, le fait qu'elle recherche la solitude alors que cette ville fourmille d’habitants". Les immeubles gigantesques de la ville symbolisent aussi graphiquement la barrière qui empêche le personnage de progresser et de se reconstruire.

Avec les autres vétérans, Jun forme dans cette ville une autre société, "une caste à part et dénigrée" et "arbore toujours [son] uniforme, comme si rien n'avait changé depuis la guerre". Dans le présent, seuls restent les flacons orange d’antalgiques et les pilules qu’elle avale, référence à Akira d’Otomo, mais aussi "symbole d'une société qui est en permanente sous perfusion d'antidouleur et d’antidépresseur."

Ces barres de béton permettent de créer "un contraste fort et graphique avec les flashbacks" sur la guerre, qui ont paradoxalement l’air plus heureux que le présent. Un effet voulu par le dessinateur, qui a voulu "montrer un aspect positif dans ces flashbacks" et créer une dissonance "entre ces deux époques, un passé douloureux, chaleureux mais pulvérisé par la solitude ensuite".