Pourquoi les pirates ont toujours la cote dans la pop culture

Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes 5 - Copyright Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Comme les westerns, les récits de piraterie sont insubmersibles. Alors que l’on croyait le genre à bout de souffle, asphyxié par cinq Pirates des Caraïbes et supplanté par les super-héros du studio Marvel, les pirates ne cessent de séduire les créateurs.

Sur le front télévisuel, les séries Black Sails et Crossbones fédèrent des millions de fans, tandis qu’une adaptation du jeu vidéo Skull & Bones est en préparation. En France, les studios Kapali s’apprêtent à sortir sur France Télévisions deux documentaires sur La Buse, pirate français du XVIIIe siècle. Un joyeux programme qui complète un corpus de 160 films depuis 1909. Cent dix ans après, le sujet semble toujours inépuisable et continue de faire autant fantasmer le public.

"On ne peut pas dire que le phénomène se soit jamais ralenti", insiste l’historien Philippe Hrodej, maître de conférences à l’université de Bretagne Sud et auteur de plusieurs livres de référence sur la piraterie. "Demandez aux revues d’histoire, elles vous diront que ça fait partie de ces quelques thèmes, comme les Templiers, dont est sûr que ça fera vendre. Ce n’est pas facile de vendre des livres d’histoire, mais le dictionnaire et l’Histoire de la piraterie que j’ai sorti avec mon compère Gilbert Buti sont les deux volumes les plus vendus aux éditions du CNRS!"

"La réalité dépasse la fiction"

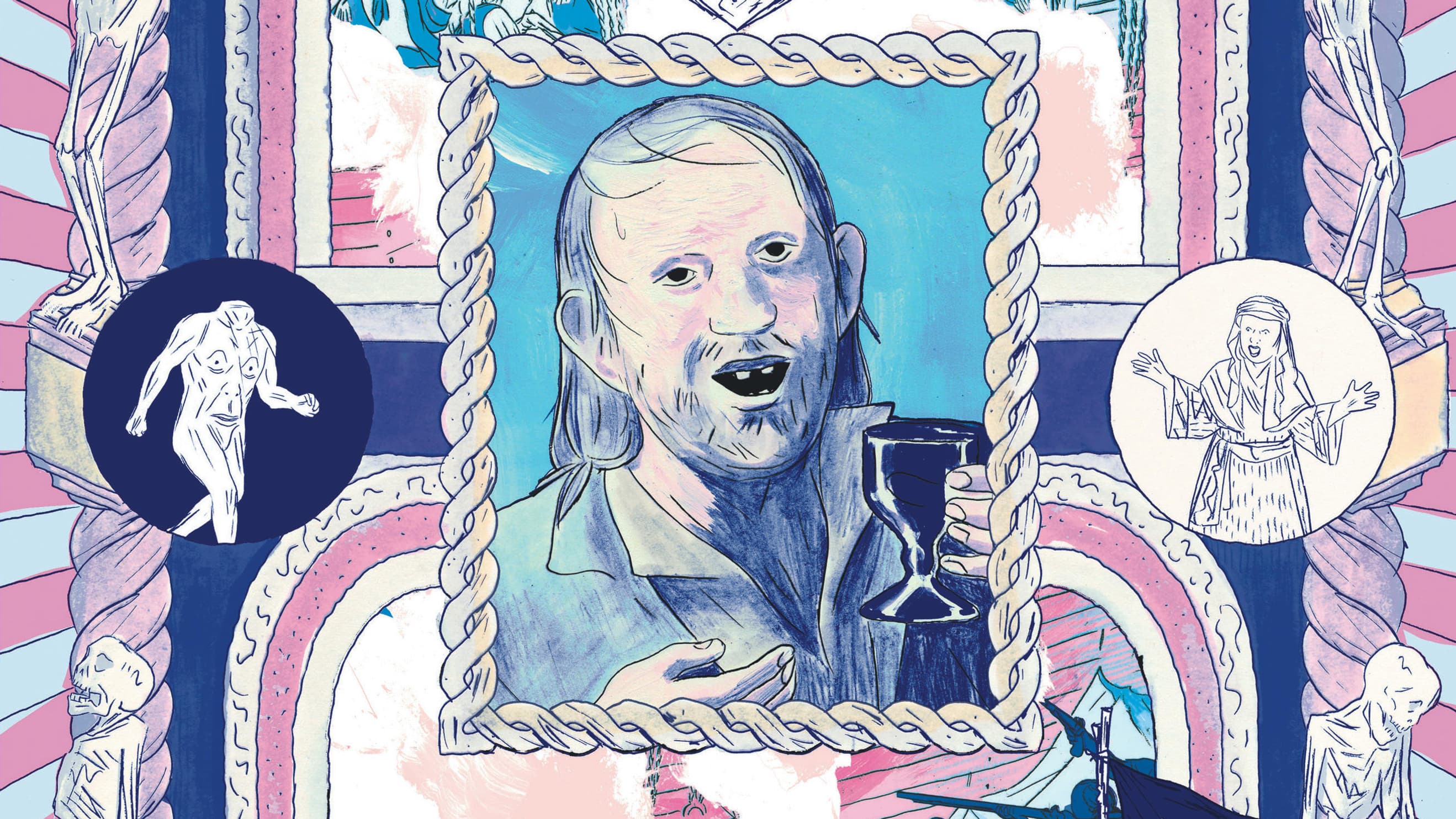

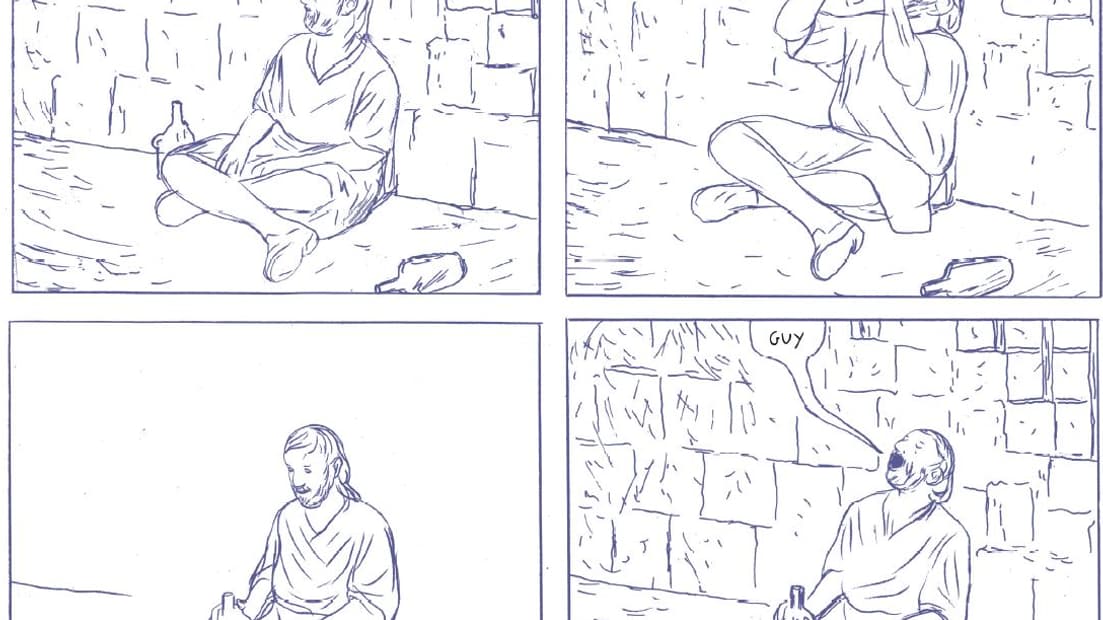

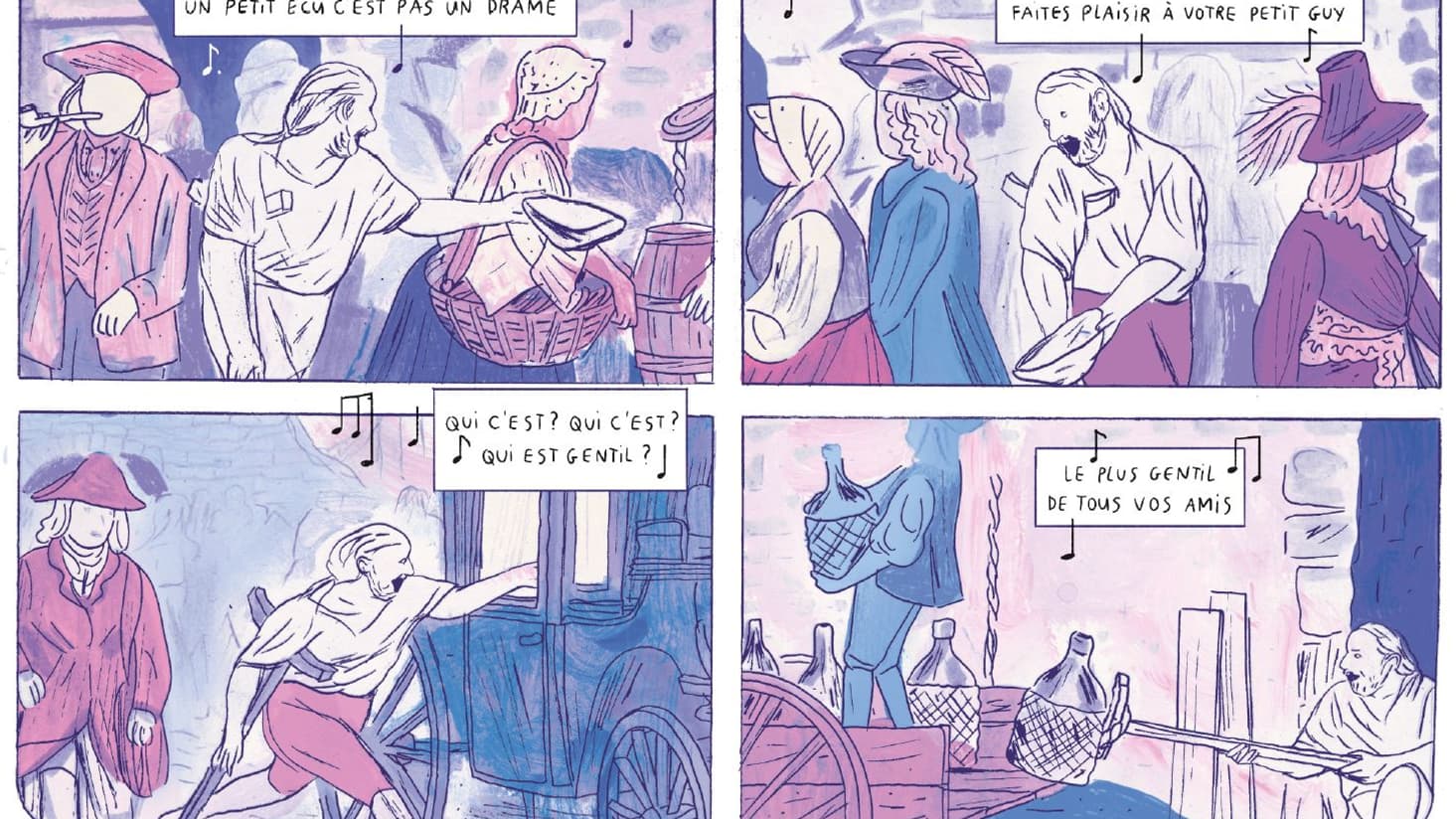

La BD aussi s’enflamme pour la piraterie. Le duo Jérôme Mulot et Florent Ruppert s’est allié à Olivier Schrauwen pour Portrait d’un buveur (collection Aire Libre, Dupuis), évocation fantasmagorique du terrible pirate Guy, "quelqu’un de pas recommandable, une ordure" éloignée des stéréotypes du genre incarnés par Errol Flynn, Johnny Depp ou encore Albator.

"Ce thème a toujours intéressé les auteurs", indique Florent Ruppert. "C’est lié, je crois, au fait de dessiner la mer et les bateaux. C’est un décor facile à faire bouger. Pour un dessinateur, faire souffler du vent dans les voiles, c’est jouissif, c’est très agréable."

Dans la collection Aire libre, chez Dupuis, Portrait d’un buveur côtoie ainsi Stevenson, le pirate intérieur de René Follet et Rodolphe et Le Diable des sept mers de Hermann et Yves H. Comment expliquer cette fascination? "Quand on a besoin d’aventure, il y a toujours un pirate qui correspond", analyse Philippe Hrodej.

"Jack Sparrow est la combinaison de deux pirates, l’un du XVIe, l’autre du XVIIe, dont on a fait un seul et même personnage. On peut faire ce genre de combinaison à l’envi. Il y a toujours un moyen de s’identifier à ces gens-là, parce qu’ils sont hors de la société."

"Tout le monde est bourré du matin au soir dans la Royal Navy"

Comme les fictions se déroulant dans une Antiquité (Rome) ou un Moyen-Âge (Game of Thrones) fantasmés, il s’agit d’exorciser les névroses contemporaines. C’est le cas avec Portrait d’un buveur. Si cette manière de remanier le passé ne plaît guère à l’historien Philippe Hrodej, il concède ne pas trouver pas dans les fictions sur les pirates "tellement d’exagération par rapport à ce [qu’il a pu voir] dans les documents historiques":

"Quand on plonge dans les archives, on se rend compte que la réalité dépasse la fiction. Le pirate avec une jambe de bois, avec son bandeau sur un œil, ce n’est pas inventé. Ça existait, c’était courant."

Si Portrait d’un buveur de Ruppert, Mulot et Schrauwen n’a pas vocation à être un précis d'histoire, cette aventure a été inspirée par "un sentiment d’injustice", celui que les récits de piraterie produits par la culture populaire ont édulcoré les pirates.

"Avec Jérôme Mulot, on a lu L’Île au trésor de Stevenson. On ne voulait pas l’adapter, mais juste le lire pour le plaisir", se souvient Ruppert. "Ce livre contient tous les standards de ce que l’on connaît aujourd’hui du récit d’aventure. Il y a dans ce roman un ingrédient que l’on retrouve peu dans les Pirates des Caraïbes actuels: ces pirates sont tous rendus fous par l’alcool. L’alcool est omniprésent et ces gens sont cramés."

"Le récit de pirates est libre"

Les pirates, selon Philippe Hrodej, ne sont cependant pas les seuls, à cette époque, à laisser l’alcool dicter leur vie: "Il n’y a rien d’anormal à ce qu’ils boivent. Tout le monde est bourré du matin au soir dans la Royal Navy."

Avec Portrait d’un buveur, Ruppert, Mulot et Schrauwen évoquent cette misère humaine. Inspiré par l’histoire familiale de l’un des trois auteurs, Guy est un prétexte pour dresser le portrait, non pas d’un pirate tel qu’il aurait pu exister, mais d’un homme rongé par l’alcoolisme.

Rêverie située dans des Caraïbes imaginaires, où les personnages tués par Guy se transportent dans des limbes, Portrait d’un buveur joue avec les attentes des récits de pirates. Si le récit raconte avec précision la violence et la cruauté du personnage, il évite avant tout l’héroïsation propre aux histoires hollywoodiennes de pirates. "C’est un personnage qui est compliqué, parce que tu ne peux pas t’identifier à lui", commente Ruppert. Malgré cela la fascination pour les récits de pirates perdure. Elle s’explique par la nature de ces histoires, plus facile à aborder que le western:

"Le western a aussi un problème d’éthique: tu as l’impression que c’est un récit de propagande", explique Ruppert. "Le récit de pirates est beaucoup plus libre. Tu n’as pas du tout cette connotation politique. Le seul truc qui craint, c’est que l’on fait un récit où il n’y a pas de femmes. Le récit de pirate, c’est plus léger [que le western]. C’est complètement fictionnel. Notre récit est sorti de toute réalité historique. On joue avec des codes."