Julie Maroh, l’auteure de Bleu est une couleur chaude, revient avec Corps Sonores, une ode à l’amour

"Corps sonores" de Julie Maroh. - Glénat 2017 - Julie Maroh

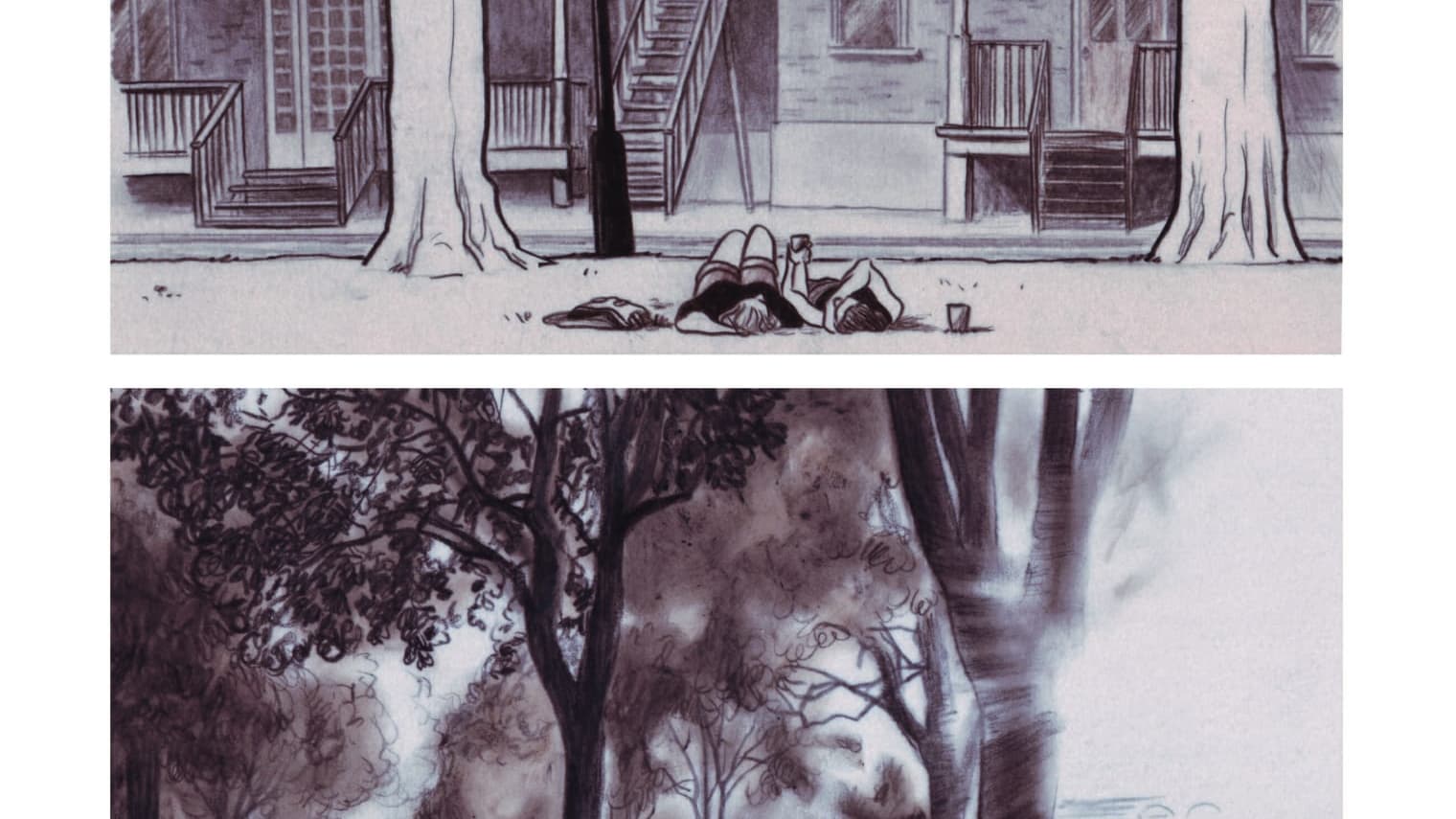

Quatre ans après Skandalon, Julie Maroh revient avec Corps Sonores (Glénat), recueil de 21 histoires d’amour situées à Montréal. L’auteure de Bleu est une couleur chaude (adapté au cinéma par Abdellatif Kechiche sous le titre La vie d'Adèle) y retrace le destin amoureux de personnes hétéros, gays et lesbiennes. Au fil de saisons, elle raconte leurs espoirs, leurs déceptions et leurs joies. A travers ces histoires, Julie Maroh désire "rendre hommage à des corps qui sont peu représentés". Rencontrée lors du Festival d’Angoulême en janvier dernier, elle a accepté de répondre aux questions de BFMTV.com.

Comment est venue l’idée de Corps Sonores?

L’idée m’est venue après City & Gender, un petit fascicule que j’ai réalisé pour le magazine taïwanais Big Issue et qui a été édité en France il y a deux ans. City & Gender a été une manière de canaliser ma colère contre le harcèlement de rue, et de m’initier au féminisme et au militantisme LGBT. Je parle de représentations dans City & Gender. Corps sonores m’a permis de prolonger cette idée et de rendre hommage à des corps qui sont peu représentés. Je ne me reconnais pas dans les corps qui sont représentés d’habitude. Et ça me dérange. Cette problématique de l'invisibilisation est présente dans la publicité, dans les grands médias, dans les films hollywoodiens comme français. Mais je ne désespère pas que cela change.

Dans Shaun the Sheep [film d’animation des studios Aardman, NDLR], lorsque le fermier arrive en ville, tous les gens qui l’entourent appartiennent à une diversité ethnique. J’ai sursauté dans mon siège en voyant ce film au cinéma. C’est génial, parce que l’on n’a pas l’habitude de voir à l’écran des femmes voilées, des gens d’origine indo-pakistanaise - et surtout dans un film d’animation. Si j’ai eu l’idée d’ajouter à ma BD une préface, très orientée politiquement, c’est parce qu’il y a eu Trump, la propagande anti-gay en Russie, les femmes qui ont failli perdre le droit à l’avortement en Espagne… J’ai l’impression que l’on est assailli de partout...

Pour quelles raisons avez-vous décidé de situer l’action de la BD à Montréal?

J’adore Montréal. C’est une ville où je me sens très bien. C’est aussi une grande métropole, un important pôle financier. Je voulais retranscrire cette atmosphère, cette vitesse citadine, ces connexions invisibles qui unissent des gens pas forcément connectés entre eux. J’ai hésité entre trois villes: Montréal, Madrid et Paris. Montréal l’a emporté, parce que c’est une ville pleine de diversité. C’est un grand melting-pot culturel, mais aussi une ville très queer. Il y a une grande vie féministe et LGBT. J’ai réalisé là-bas des tas de croquis de gens que je trouve très beau. C’était magnifique de les voir s’assumer, tout en se demandant si ce serait possible à Paris.

Les avancements du féminisme au Québec sont aussi liés à leur histoire sanglante, notamment à la tuerie de l’école Polytechnique de Montréal, qui a conduit à une énorme prise de conscience de la condition des femmes [le 6 décembre 1989, Marc Lépine a assassiné 14 femmes et blessé 14 autres avant de retourner l’arme contre lui, NDLR]. Pour toutes ces raisons, Montréal l’a emporté.

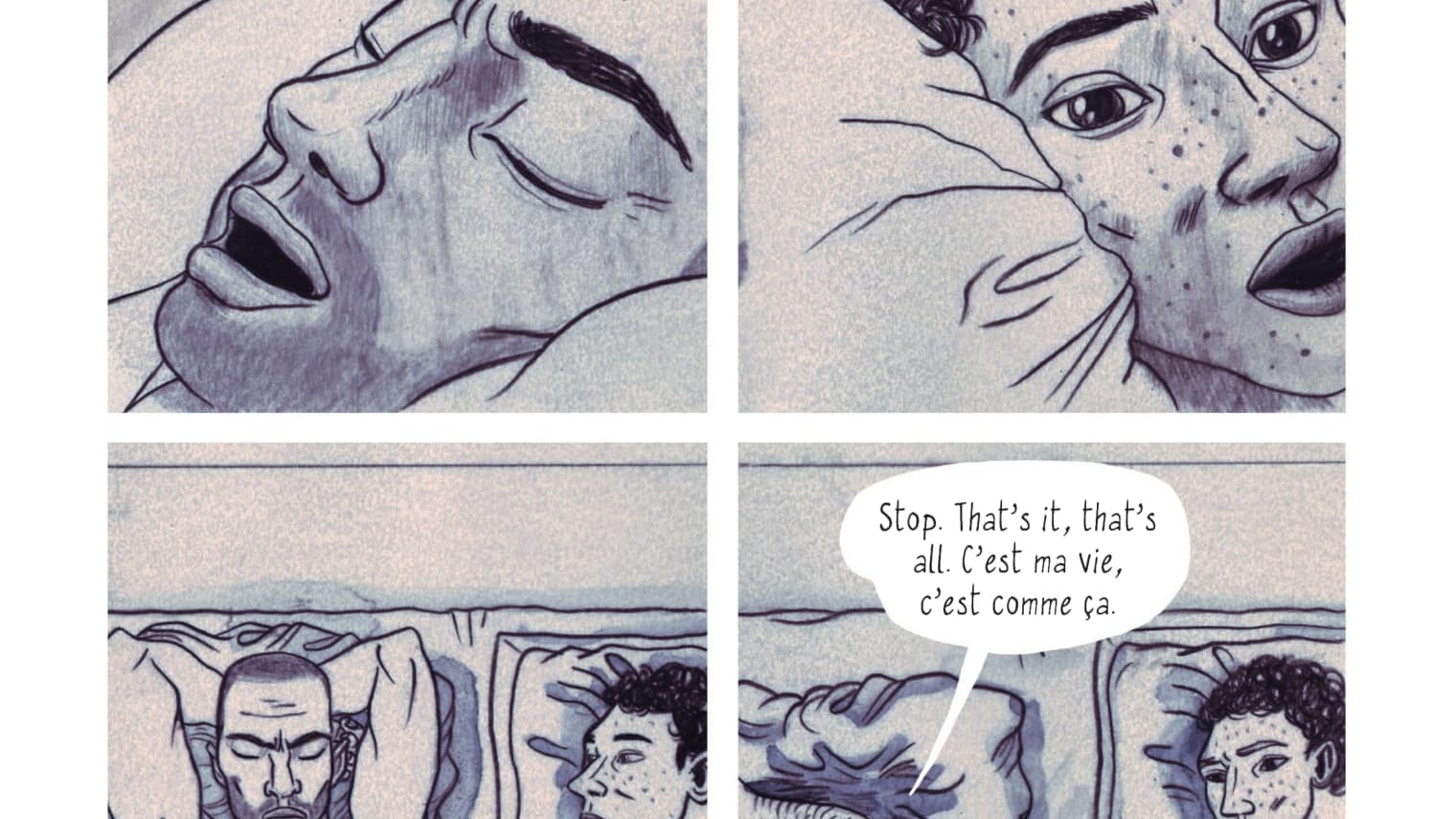

Au début, il y avait beaucoup plus de québécois dans les dialogues. Mais ça posait des problèmes éditoriaux et ça demandait de poser des astérisques. Le lecteur était coupé dans sa lecture. J’ai donc fait un compromis. J’ai mis moins de québécois, mais les anglicismes sont restés, parce qu’ils sont très présents au Québec.

Quelle technique de dessin avez-vous utilisé?

C’est du papier Bristol 300 g imbibé d’huile de lin. Pour étaler, j’utilise un gros pinceau. Une fois que c’est sec, j’utilise des crayons gras type 7B, des pastels à l’huile et des crayons de couleur gris. C’était jouissif de dessiner ainsi. Le trait est très fort, très prononcé, très noir. Je trouve cela très beau. Pendant des mois, j’ai cherché une technique qui correspondait à ma vision de Corps sonores. A chaque livre, j’ai une vision bien précise du style. Mon précédent, Skandalon, était un huis-clos assez oppressant. J’avais donc utilisé de la peinture sur du papier coloré. Il n’y avait ni blanc, ni lumière, ni air. Dans Corps sonores, mon défi personnel était d’échapper à mon obsession des cases bien dessinées. Même si j’ai tracé les storyboards ou les pré-crayonnés à la règle, j’ai voulu conserver un style très vif.

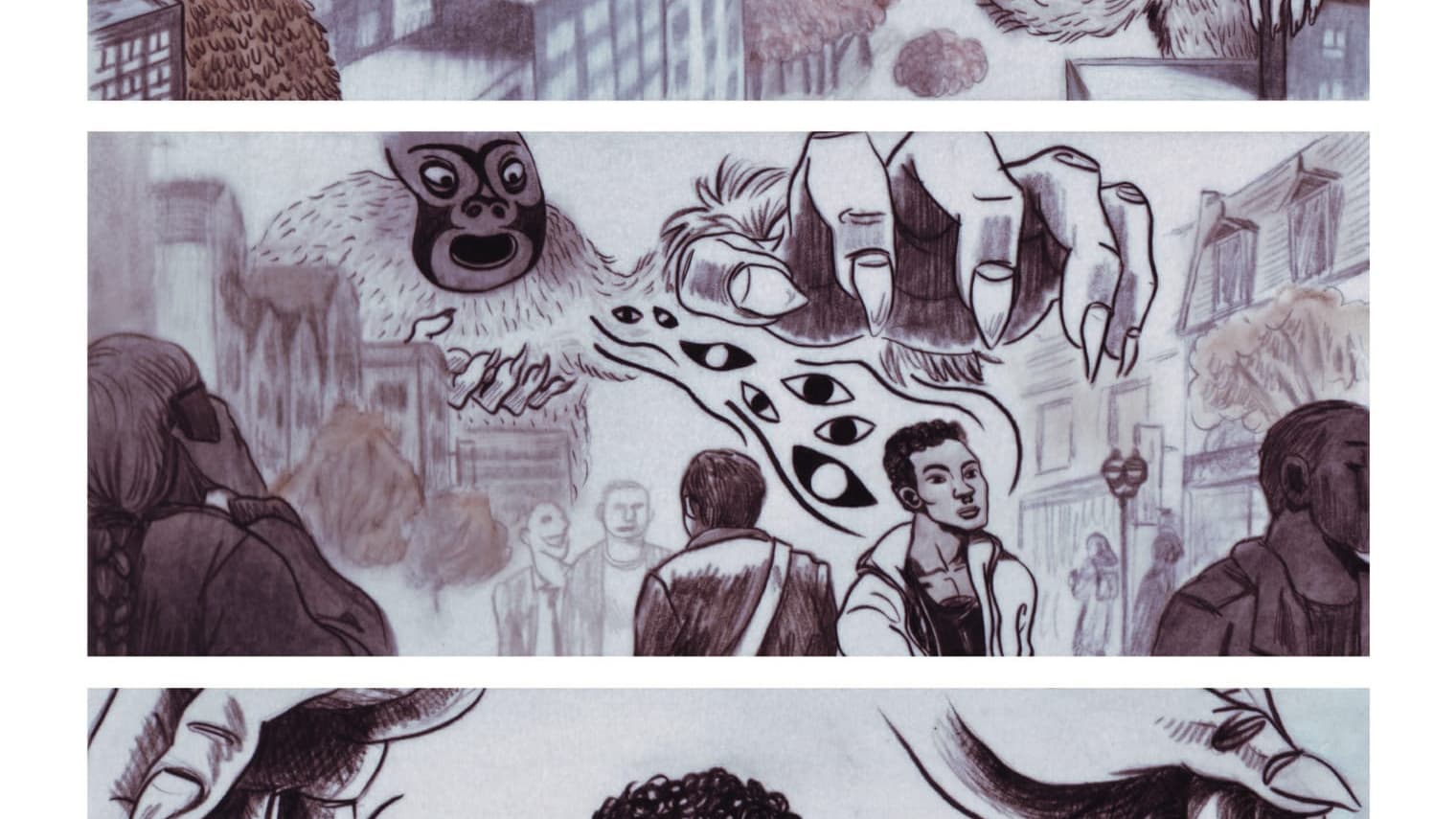

Certaines histoires, comme celle-ci [voir la planche ci-dessus, NDLR], surfent avec le fantastique. Pourquoi?

Je me suis inspiré d’un conte inuit pour créer ces personnages. Ce sont des shamans qui portent des masques lors de cérémonies pour entrer en contact avec l’autre monde. Ce qui m’éclate vraiment dans la BD, c’est de représenter l’invisible. C’est peut-être pour cette raison qu’en me lançant dans la narration, je ne me suis pas orientée vers le cinéma ou la photo, mais plutôt vers une technique où je peux représenter l’invisible. La BD, c’est un travail sur le rythme et l’ellipse. Ce qui se passe dans les blancs est aussi important que ce qui se passe dans les cases. C’est un travail également sur le vide, parce que ce que l’on décide de ne pas montrer est aussi important que ce que l’on décide de montrer. C’est au coeur de mon intérêt pour la BD.

Corps Sonores, Julie Maroh, Glénat, Hors collection, 304 pages, 25,50 euros.