A quoi ressemblait l'ancêtre commun à tous les hommes modernes?

Qui était le dernier ancêtre commun à tous les Homo sapiens? D'où venait-il, comment a-t-il évolué? Malgré toutes les connaissances apportées par les sciences sur l'histoire et l'origine de l'homme moderne, des zones d'ombre persistent sur ce qui s'est vraiment produit il y a quelque 300.000 ans et a donné naissance à notre espèce. Qui plus est, les fossiles ne sont pas légion pour résoudre le Cluedo.

Aurélien Mounier, chercheur au CNRS et rattaché au Muséum national d'Histoire naturelle, et Marta Mirazon Lahr, professeure à l'université de Cambridge, ont donc entrepris de "créer" des fossiles en 3D à partir desquels travailler. "C'est une méthode un peu différente, pour avoir une lecture différente des fossiles à notre disposition et essayer de voir si on peut tirer plus d'informations que ce qu'on a fait jusqu'à présent", explique le premier à BFMTV.com.

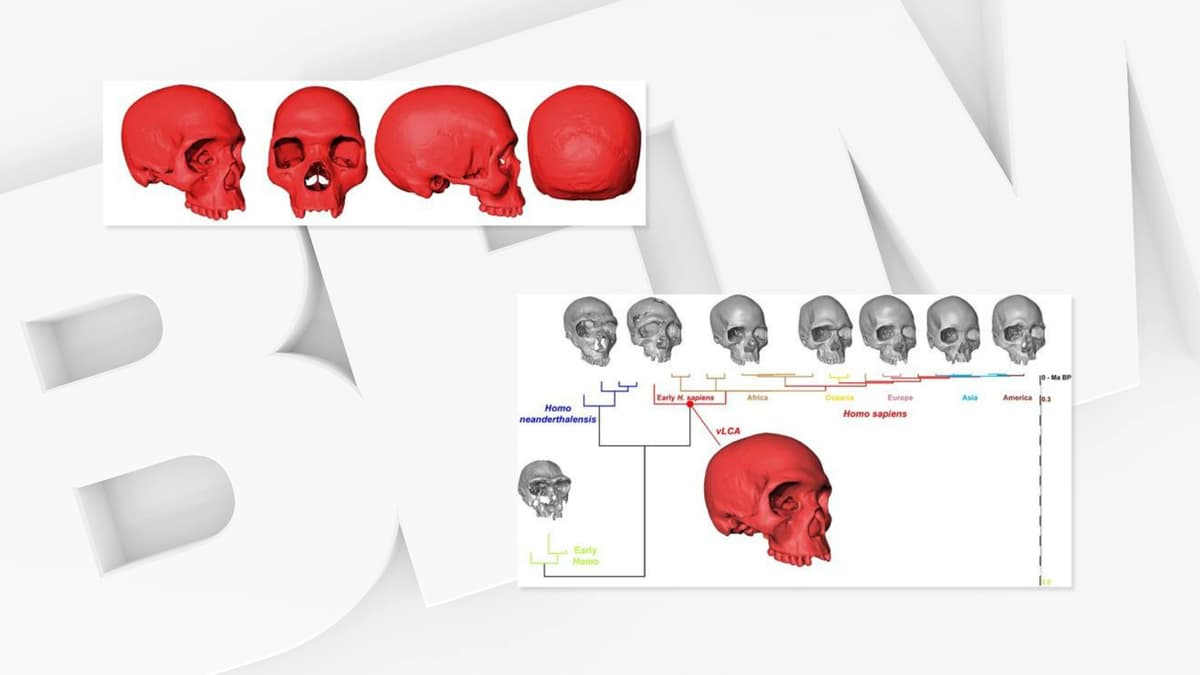

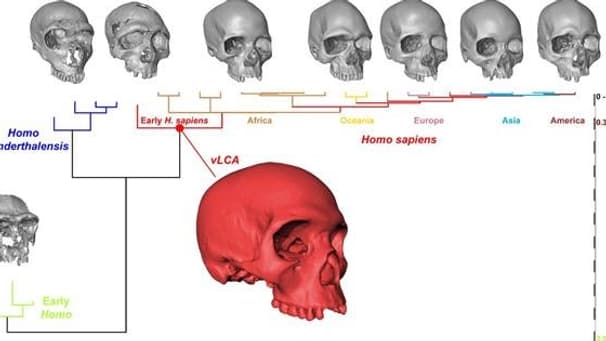

Avec sa collègue, ils ont entrepris de mesurer 263 crânes, à la fois fossiles et modernes, issus de 29 populations. Grâce à des règles précises définissant leur modèle de calcul, complétées par des données génétiques pour les populations les plus récentes, les deux chercheurs sont parvenus à "remonter le temps" et reconstituer en 3D "quatre possibilités de morphologies ancestrales", soit quatre crânes fossiles probables pour représenter notre aïeul.

Un ancêtre au faciès "très moderne"

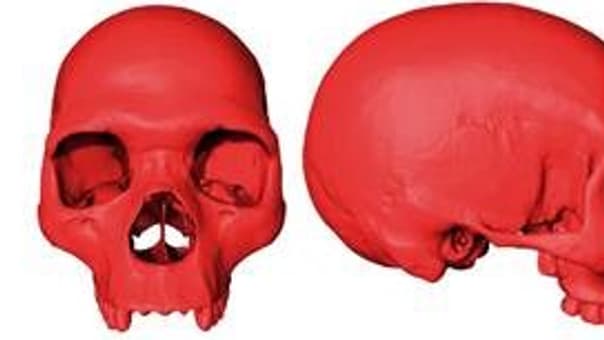

Ces quatre possibilités correspondent bien à un modèle, rappelle Aurélien Mounier: "Il n'y en a aucune qui ressemble à la réalité" stricte de l'hominidé d'il y a 300.000 ans, insiste le chercheur. Les travaux, dont les résultats sont publiés ce mardi dans la revue Nature Communications, permettent toutefois de dresser un rapide "portrait-robot" de l'ancêtre commun à tous les Homo sapiens. Un ancêtre au crâne finalement "très moderne", à la morphologie proche de fossiles datant d'il y a (seulement) 100.000 ans.

"Les ancêtres modélisés ont les caractères spécifiques de l'espèce humaine, la forme en dôme du crâne, le front très haut… Ils ont certes des bourrelets sus-orbitaires (au niveau des sourcils, NDLR) un peu plus marqués, le bas de la face qui se projette un peu plus en avant mais rien de complètement 'archaïque'", décrit celui qui est aussi paléontologue au Musée de l'Homme.

Une fois ces crânes 3D réalisés, il était possible de les comparer avec cinq fossiles "dont on ne sait pas très bien comment ils se positionnent par rapport à l'origine de notre espèce". Ils sont datés de la fin du Pléistocène moyen, soit entre 300.000 et 150.000 ans avant notre ère.

Une fusion probable entre des populations d'Afrique de l'est et du sud

Aurélien Mounier et Martha Mirazon Lahr ont donc pris plusieurs choses en compte: des données sur l'homme moderne, sur les Néandertaliens, sur nos ancêtres hypothétiques au crâne modélisé en 3D, et les cinq fossiles de la fin du Pléistocène moyen.

Par leur âge (-300 à -200.000 ans) et par leur position géographique (Afrique), ces derniers étaient "des candidats potentiels pour représenter une population ancestrale à l'homme moderne", précise le chercheur.

Grâce à toutes les données exploitées, trois de ces fossiles se sont révélés plus similaires aux crânes 3D que les autres: "Il y avait très certainement plusieurs populations et morphologies distinctes en Afrique à cette période-là. Il est probable que deux populations d'Afrique de l'est et du sud ont fusionné pour donner l'ancêtre des hommes modernes", conclut Aurélien Mounier.

Le champ des possibles reste large pour cette technique de modélisation. "Il faut voir si on peut complexifier les modèles, augmenter de façon drastique la base de données, incorporer les mélanges de populations, étendre le modèle aux chimpanzés, etc.", suggère le paléo-anthropologue, afin d'avoir des modélisations toujours plus affinées.