Les films de sorcières, un genre sous-exploité en France

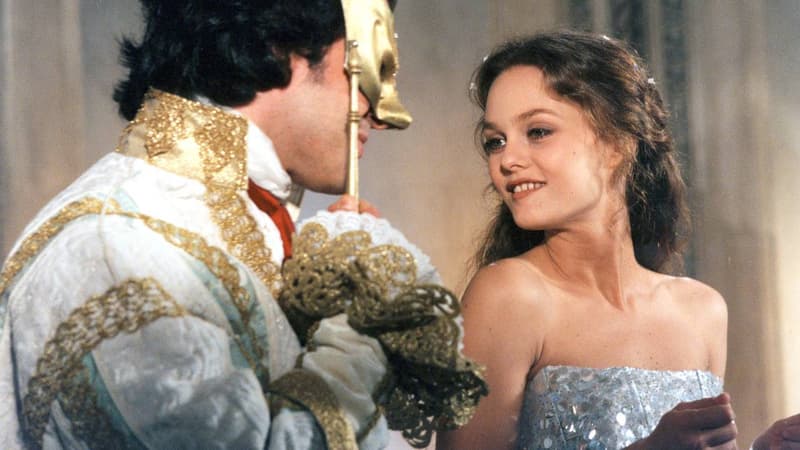

Vanessa Paradis dans "Un amour de sorcières" - TF1

Comme les vampires et les zombies, les sorcières ont rarement été au centre de fictions françaises. Une situation d'autant plus étonnante que la France a produit en la matière au moins deux ouvrages de référence: La Sorcière (1862) de Jules Michelet - inspirateur du chef d'œuvre de l'animation japonaise La Belladone de la tristesse (1973) - et Sorcières, la puissance des femmes (2018) de Mona Chollet.

Si la plus ancienne sorcière du cinéma français naît devant la caméra de Georges Méliès dans Chez la sorcière (1901), il faut attendre 1942 pour qu'un autre Français, René Clair, se penche à nouveau sur le sujet. Il le fait cependant aux Etats-Unis: Ma femme est une sorcière avec Veronica Lake en descendante d'une des sorcières de Salem est une fantaisie comme seul le pays de Walt Disney sait en produire.

Les films de sorcières "made in France" sont en effet principalement des récits de procès en sorcellerie, offrant un traitement naturaliste du mythe. Le plus célèbre d'entre eux reste Les Sorcières de Salem (1957), adaptation de la pièce The Crucible d’Arthur Miller avec Mylène Demongeot, sur le véritable procès, à Salem en 1692. Un film, introuvable pendant plus de soixante ans et qui parle moins de sorcellerie que d'obscurantisme, selon l'actrice qui confiait au Figaro en 2017:

"J'avais 21 ans et j'étais inconsciente. Cette description terrible de la morale austère et puritaine des habitants de ce village du Massachusetts à la fin du XVIIe siècle m'était passée un peu au-dessus de la tête. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est l'incroyable actualité de ce scénario. En 1957, l'Amérique vivait dans les excès du maccarthysme. En 2017, la France et le monde souffrent d'une radicalisation religieuse."

Juliette Gréco sorcière de Noirmoutier

Quatre ans avant Belphégor (1965), Juliette Gréco prête ses traits à la sorcière du drame Maléfiques de Henri Decoin. Tourné en septembre 1961, ce film écrit par les rois du polar Boileau et Narcejac met en scène la chanteuse en prétendue sorcière tourmentant le vétérinaire de l'île de Noirmoutier en Vendée. "Un sujet étouffant et dense", note Bertrand Dicale dans sa biographie de Juliette Gréco, qui "repose sur la capacité de Gréco à faire senti une menace qui se révèlera finalement illusoire". Le film sera un flop à sa sortie en mars 1962: "Decoin ne sait trop comment faire vivre [cette histoire qui] ennuie manifestement Gréco."

Duelle (1976) du pourtant austère Jacques Rivette propose une vision ludique de la sorcière. Le maître de la Nouvelle Vague met en scène deux magiciennes immortelles (Juliet Berto et Bulle Ogier). Elles convoitent une pierre magique qui leur doit leur permettre de rester sur Terre, mais leur fera perdre leur immortalité. Le film avait été imaginé comme le deuxième volet d'une tétralogie de films influencés par la mythologie et centrées autour de personnages féminins forts.

"Duelle est un film totalement atypique où le réel se mêle à l’imaginaire, où le fantastique prend toujours forme humaine. En outre, Rivette offre à ses actrices de formidables personnages de femmes mystérieuses, filmées entre ombre et lumière, qui n’est pas sans rappeler l’œuvre d’un futur grand cinéaste, l’Américain David Lynch", analyse le distributeur Carlotta, qui a ressorti le film en 2018 en version restaurée.

Jacques Rivette a recours à la figure de la sorcière pour proposer une nouvelle vision du monde, huit ans après l'effervescence de Mai-68, avec un film à l'ambiance fantasmagorique: "Pour moi le contrat qui consiste à payer une place de cinéma implique en retour l’accès à un autre monde – mais c’est peut-être là une conception du cinéma qui relève du rêve d’enfant", racontait-t-il dans un dossier de presse accompagnant la ressortie du film.

Féérique Vanessa Paradis

Il existe des films de sorcières bien plus légers, comme Ils sont fous ces sorciers (1978), où un sorcier mauricien tourmente en Écosse Jean Lefebvre et Henri Guybet ou Le Grimoire d'Arkandias (2014) avec Christian Clavier en mage noir. Le plus singulier et le plus féerique des films de sorcières "made in France" reste Un Amour de Sorcière (1997) écrit et mis en scène par René Manzor, le réalisateur du Passage (1986) avec Alain Delon et de 3615 Code Père Noël (1989), conte noir qui a inspiré Maman j’ai raté l’avion.

Porté par le trio Vanessa Paradis, Jeanne Moreau et Jean Reno, le film est un conte familial à la Disney, une version "an 2000" de La Belle au Bois Dormant conçue pour imposer comme vedette internationale la chanteuse de Joe le taxi, alors la protégée de Christian Fechner: "Lorsqu'il m'a contacté, ce n'était pas censé être un film de sorcières", se souvient René Manzor. "La commande était une comédie romantique à écrire en anglais sur un Américain qui tombe amoureux d'une Française."

Manzor se fait alors projeter les deux films de Vanessa Paradis Noces Blanches (1989) et Elisa (1995) pour se familiariser avec son travail de comédienne. "Quand je suis sorti de la salle de projection, je me suis dit, 'Cette fille, c'est une fée.' C'est ce qu'elle dégageait pour moi." René Manzor écrit alors pour Vanessa Paradis un rôle solaire, celui de la sorcière Morgane, sorcière pleine de malice qui tente de sauver son fils face aux forces du Mal.

Connu comme producteur de cinéma pour les Charlots et Louis de Funès, Christian Fechner était aussi créateur de tours de magie, notamment pour David Copperfield à Las Vegas. Il est aussitôt séduit par la direction que prend le projet pour lequel Manzor souhaite s'appuyer sur des effets de plateau. Selon le réalisateur, 90% des illusions ont été réalisées en direct sur le tournage:

"Je voulais voir la magie en direct devant la caméra. Je voulais que Christian soit le directeur des effets spéciaux et qu'il appelle ses magiciens favoris. Sur le plateau, on avait les cinq plus grands magiciens de la planète. Chacun avait une spécialité: le feu, les fils, la lévitation. C'était un défi passionnant. On n’a fait appel au numérique que lorsqu’on ne pouvait pas faire autrement, comme pour la scène de liquéfaction de Jean Reno. À l'époque où les gens déléguaient tout au numérique, je regardais du côté de la féérie de Méliès."

Tourné en terre de sorcellerie

Manzor écrit Witch Way Love (la version originale anglaise d'Un Amour de Sorcière) en 1995 - soit deux ans avant la sortie du premier tome de Harry Potter en juin 1997! "Dans le scénario, il ne reste plus que six magiciens sur Terre", indique le réalisateur. "Cinq d’entre eux défendent le Bien. Et se pose alors la question de leur descendance car il n’y a qu'un seul enfant-sorcier: le fils de Morgane (Vanessa Paradis). De son côté, le dernier sorcier du Mal, Moloch (Jean Reno), n'a pas de descendance."

Le cinéaste crée de toute pièce une mythologie occulte: "Dans Un Amour de Sorcière, les sorciers ne naissent pas forcément bons ou mauvais: ils le deviennent à l’âge d'un an en fonction de l’orientation de la personne qui les parraine. La seule manière d'échapper à ce destin est de choisir un parrain humain à l'enfant pour neutraliser ses pouvoirs. C'est ce que va tenter de faire Morgane pour le protéger de Moloch." Un Amour de Sorcière a été en partie tourné au Pays Basque, une terre de sorcellerie.

Manzor a un moment envisagé de délocaliser la post-production au Skywalker Ranch de George Lucas auprès duquel il avait travaillé sur Les Aventures du Jeune Indiana Jones pour y créer "le son de la sorcellerie" afin de souligner les tours de magie "par un 'sound design' qui amènerait un soupçon de poudre de fée supplémentaire". Mais, faute du budget nécessaire, l'idée est rapidement abandonnée. A sa sortie, le film séduit un peu plus d'un million de spectateurs. René Manzor développe désormais son univers aux frontières du fantastique et du thriller dans des romans au suspense implacable, comme son récent À Vif (Calmann-Lévy).

Béatrice Dalle, égérie des films de sorcières

Si les sorcières "made in France" restent rare au cinéma, le genre possède malgér tout son égérie. On note ainsi un certain goût de Béatrice Dalle pour les récits de sorcellerie. De La Sorcière (1988) de Marco Bellocchio à Lux Æterna (2020) de Gaspar Noé, l'actrice s'est plusieurs fois frottée à ces créatures... "La sorcière est une figure passionnante, surtout dans un type de cinéma où on a envie de dépasser la vie réelle", avait expliqué Béatrice Dalle dans les colonnes de Numéro.

Dans Lux Æterna, Charlotte Gainsbourg joue son propre rôle, celui d'une actrice acceptant de jouer une sorcière jetée au bûcher dans le premier film réalisé par Béatrice Dalle. L'organisation anarchique, les problèmes techniques et les dérapages psychotiques vont plonger peu à peu le tournage dans le chaos... Un film qui a permis à Charlotte Gainsbourg de se questionner sur cette figure souvent représentée de manière sexiste dans l'histoire de l'Art:

"J’ai entendu parler du point de vue féministe sur les sorcières après avoir tourné le film", avait noté l'actrice dans Numéro. "J’ai vu dans quoi les femmes avaient été embarquées malgré elles à travers l’histoire. Je trouve le film ironique par rapport à cette figure et à ce que le cinéma en a fait. Ici, tout est tourné en dérision, on se pose des questions sur nos métiers et sur les sujets qu’on défend."

Lux Æterna se place dans la lignée des grands films de l'histoire du cinéma sur la sorcellerie en citant explicitement des classiques comme Häxan - La sorcellerie à travers les âges (1922) de Benjamin Christensen et Jour de colère (1943) de Dreyer. En France, le film de référence sur la sorcellerie reste cependant à tourner.

Pour des questions budgétaires, celui-ci sera difficile à monter, confiait un Gaspar Noé visiblement passionné par le sujet au moment de la sortie: "J'adorerais pouvoir faire un jour un film sérieux sur le sujet, mais la reconstitution d'époque entraîne toujours des coûts importants de production, et ce n'est pas gagné d'avoir aujourd'hui les moyens d'aborder ce genre de sujet sans édulcorer la cruauté extrême de cette époque."

Retrouvez le premier épisode de notre série:

· Pourquoi les films de zombies français sont les moins effrayants du monde