Quelle est l'origine de l'incendie de Notre-Dame de Paris? Ce que l'on sait des avancées de l'enquête

Saura-t-on un jour comment le feu a pris dans Notre-Dame de Paris? Alors que l'édifice s'apprête à rouvrir officiellement ce samedi 7 décembre, l'enquête sur les causes de l'incendie qui a ravagé la cathédrale le 15 avril 2019 est sur le point de s'achever, a appris BFMTV.com auprès du parquet de Paris. Des investigations qui auront duré cinq ans et demi et qui n'ont pas permis d'établir de responsabilités pénales: aujourd'hui, aucune mise en examen n'a été prononcée.

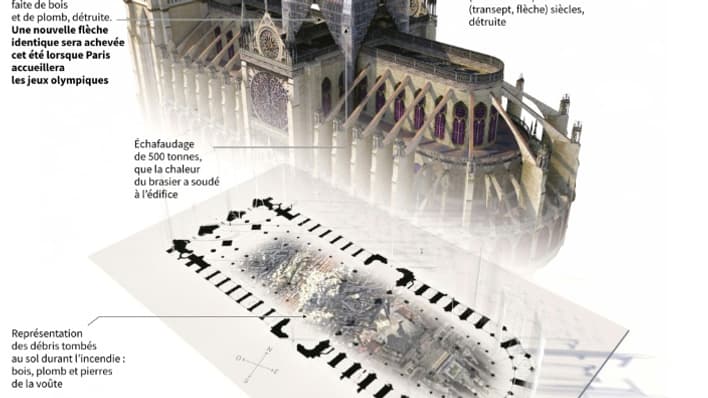

Le 15 avril 2019, le feu part du toit de l'édifice vieux de plus de 850 ans - plus précisément de la sablière du mur gouttereau du choeur à l'angle sud-est de la croisée du transept. Des travaux de restauration y étaient en cours. Les flammes ravagent ensuite la flèche de la cathédrale, sa toiture, son horloge et une partie de sa voûte. Une enquête préliminaire est immédiatement ouverte, pour déterminer l'origine du sinistre, puis une information judiciaire. Le début de longues investigations.

Les analyses achevées, une modélisation 3D en cours

Cinq ans et demi plus tard, "toutes les expertises sur les scellés" sont terminées et les résultats sont revenus sur le bureau des juges, précise le parquet de Paris, comme l'avait révélé Ouest-France au début du mois d'octobre.

À ce stade, il reste encore "une modélisation 3D de la flamme telle qu'elle a été filmée et photographiée" à réaliser. Cet outil virtuel devrait être réalisé dans "plusieurs mois" avec l'objectif de mieux comprendre ce qui s'est produit et comment le feu s'est propagé. La modélisation sera "confrontée" aux différentes hypothèses sur la nature du départ de feu émises dans ce dossier. L'origine accidentelle restant à ce jour privilégiée.

"Aucun élément criminel"

Après les deux premiers mois d'enquête, sous l'autorité du parquet, et 1.000 feuillets de procédure et 96 scellés répertoriés plus tard, le parquet de Paris estimait qu'aucun élément ne venait accréditer l'hypothèse d'une origine criminelle. Le procureur de la République de Paris de l'époque, Rémy Heitz, précisait que des défaillances ont été mises en évidence par les enquêteurs: certains ouvriers qui travaillaient sur le toit fumaient, malgré l'interdiction, et des dispositifs électriques étaient présents sous les combles, contrairement aux autorisations.

Une information judiciaire était alors lancée le 26 juin 2019 pour "dégradations involontaires par incendie, par violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel". Trois juges d'instruction sont alors nommés pour mener ces investigations.

Les enquêteurs de la brigade criminelle sont notamment formés par des cordistes pour pouvoir effectuer, en rappel, dans des conditions extrêmes en raison de la fragilité de l'édifice, des prélèvements d'éléments et la collecte d'indices. Ils vont travailler d'arrache-pied pour relever les poutres noircies, les fils électriques ou encore les bouts de mégots de la zone d'où est parti l'incendie. Là encore, les magistrats instructeurs, sur la base de ces éléments, s'orientent toujours vers l'hypothèse accidentelle.

Les dernières opérations d'expertises ont été menées fin décembre 2022. Six mois plus tard, à l'été 2023, l'interdiction d'accès à la zone dite "écarlate" est levée par les juges. Il s'agissait du périmètre restreint, s'étendant des combles du transept sud de la cathédrale et du choeur à l'aplomb de l'échafaudage, et où seuls les enquêteurs avaient alors accès pour procéder aux prélèvements et expertises. La levée des scellés était prononcée, les magistrats estimant que la zone de départ de feu et la totalité des éléments piégés sous la chape de plomb fondu avaient été exploités.

Des défaillances relevées

Un dernier transport sur les lieux, en présence notamment d'une juge d'instruction, des enquêteurs de la brigade criminelle, d'experts, était organisé le 6 mars 2024 avec l'objectif de retourner précisément à l'endroit d'où les flammes étaient parties. Une zone désormais entièrement restaurée, à l'identique. Il s'agissait notamment de "visualiser le système électrique alimentant les cloches" dans la flèche de la cathédrale "et l'armoire électrique".

En parallèle de ces investigations, plusieurs défaillances dans la sécurité de la cathédrale ont été identifiées, notamment dans le dispositif d'alarme de l'édifice, ce qui a contribué à retarder l'appel aux pompiers le jour de l'incendie, ou sur le système électrique d'un des ascenseurs. Ces dysfonctionnements ne sont vraisemblablement pas à l'origine de l'incendie, mais ont pu permettre aux flammes de se propager dans l'édifice.

Par ailleurs, une juge d'instruction parisienne enquête sur la pollution au plomb aux abords de la cathédrale liée à l'incendie. Avant la réouverture de Notre-Dame-de-Paris, les derniers résidus de plomb, de gravats ont été collectés dans des "big bags", ces sacs spéciaux de collecte pour les travaux, et ont été adressés aux experts fin 2022 pour la recherche d'indices et pour analyse.