Décolonisation au Cameroun: la France a mené une "guerre" marquée par des "violences extrêmes", selon un rapport

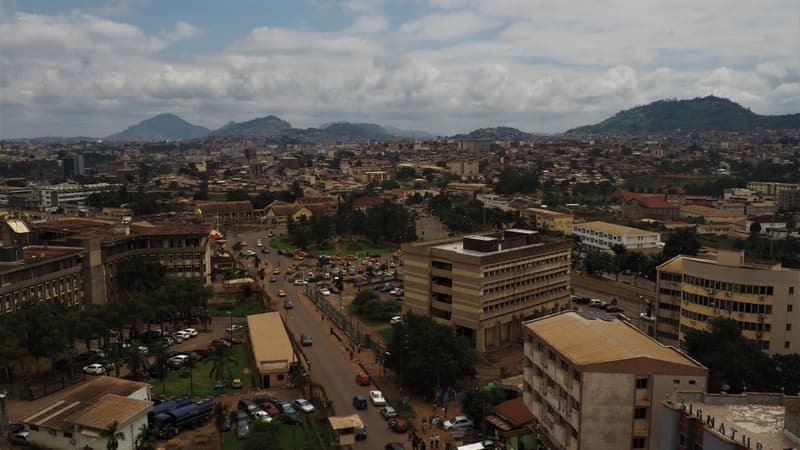

Une vue générale de Yaoundé, capitale du Cameroun, le 13 juillet 2021. Photo d'illustratin - ADRIEN MAROTTE / AFP

La France a mené à la fin des années 50 une véritable "guerre" contre les indépendantistes au Cameroun, marquée par des "violences extrêmes", selon un rapport d'historiens français et camerounais sur le rôle de Paris avant et après l'indépendance de ce pays d'Afrique centrale.

Annoncée en juillet 2022 par le président français Emmanuel Macron lors d'une visite à Yaoundé, cette commission de quatorze membres, dirigée par l'historienne française Karine Ramondy, a étudié le rôle de la France dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition au Cameroun entre 1945 et 1971.

Il a été remis mardi au président camerounais Paul Biya à Yaoundé, une semaine après sa remise à son homologue français.

"Côté camerounais, les mémoires sont marquées à vif"

Se basant sur des archives déclassifiées, des témoignages et des enquêtes de terrain, le rapport de plus de 1.000 pages vise à combler le "vide mémoriel", malgré quelques ouvrages reconnus, sur ce pan d'histoire sanglant.

"Côté français, la guerre du Cameroun est une terra incognita des mémoires sur le passé colonial... Côté camerounais, les mémoires sont marquées à vif", constate le rapport.

Divisé en quatre parties chronologiques, l'ouvrage étudie notamment le glissement de la répression vers une véritable "guerre", un terme jusqu'à présent banni du discours officiel français. Se déroulant dans le sud et l'ouest du pays entre 1956 et 1961, elle a sans doute fait "des dizaines de milliers de victimes", selon les historiens.

Si la Commission estime "ne pas avoir de compétence juridique pour qualifier ces pratiques de génocidaires", "il est indéniable que ces violences ont bien été extrêmes car elles ont transgressé les droits humains et le droit de la guerre", écrit-elle.

Une "répression multiple" mise en oeuvre par la France

Le rapport se penche ensuite sur la période post-indépendance (obtenue en 1960) et l'engagement de la France dans la répression des mouvements d'opposition au régime du président Ahmadou Ahidjo, afin de conserver son influence dans ce pays au fort potentiel économique et stratégique.

Après la défaite de l'Allemagne en 1918, la Société des nations (SDN) avait placé sous mandat français (puis tutelle en 1945) la majeure partie de la colonie allemande du Kamerun, la partie occidentale bordant le Nigeria étant confiée à la Grande-Bretagne.

Face à la montée du mouvement indépendantiste après la Deuxième guerre mondiale, les autorités françaises mettent en oeuvre une "répression multiple", policière, administrative, judiciaire, mais aussi politique, empêchant les leaders indépendantistes d'aller s'exprimer à l'Onu, ou manipulant la scène politique camerounaise.

Le rapport souligne aussi le rôle joué "par une poignée de colons" dans l'intensification des violences, en particulier en septembre 1945 à Douala, où des colons tirent sur des grévistes.

Mêmes méthodes qu'en Indochine et en Algérie

À partir de 1955, la répression s'intensifie, sous la houlette du Haut Commissaire de l'époque, Roland Pré. L'UPC (Union des populations du Cameroun), parti indépendantiste, est interdit, ses leaders entrent dans la clandestinité.

Ses organisations paramilitaires mènent des actions de guérilla, des assassinats d'hommes politiques camerounais, des enlèvements. La répression des autorités "se généralise à l'ensemble de la société", écrit le rapport.

Et la répression militaire se met également en branle: créations de zones d'exception, dont la Zopac (zone de pacification) dans la région côtière de Sanaga-Maritime. La France met en oeuvre la "doctrine de guerre révolutionnaire" expérimentée en Indochine et en Algérie, appliquant les mêmes méthodes: "recours à la torture, ratissages massifs, arrestations préventives, rafles, déplacements de populations...".

Des centaines de milliers de personnes sont déplacées et rassemblées dans des "camps de regroupement", qui perdureront bien après l'indépendance, relève le rapport.

Mais la guerre reste largement ignorée, car ce sont des troupes coloniales d'Afrique équatoriale française qui sont essentiellement engagées, le nombre de militaires français ne dépassant pas les 300 à 400 en 1960.

"Très peu médiatisé, l'affrontement en Sanaga-Maritime se fait en vase clos. Mais l'invisibilisation ne doit pas faire illusion; la France fait bel et bien la guerre au Cameroun", souligne le rapport.

"L'indépendance formelle ne constitue absolument pas une rupture avec la période coloniale"

Il se penche également sur la mort des leaders indépendantistes Ruben Um Nyobe, abattu par l'armée française en 1958, et Felix Moumié, empoisonné en 1960 à Genève, un "assassinat politique impliquant la responsabilité du gouvernement français".

"L'indépendance formelle (en janvier 1960) ne constitue absolument pas une rupture nette avec la période coloniale" et est "loin de mettre un terme à l'implication des autorités françaises dans la répression des mouvements désormais d'opposition", y compris contre l'avis de certains responsables français, selon le rapport.

Ahmadou Ahidjo, Premier ministre puis président en 1960, met en place "un régime autocratique et autoritaire avec le soutien des autorités françaises, représentées par des conseillers et administrateurs, qui accordent leur blanc-seing aux mesures répressives adoptées".

Le garde des Sceaux de l'époque, Michel Debré, participe à la rédaction de la Constitution du Cameroun, des traités bilatéraux sont signés, qui consacrent notamment la participation de l'armée française au "maintien de l'ordre", souligne le rapport.

En outre, les opérations sur le terrain se poursuivent après 1960, notamment le "mitraillage et des bombardements aériens d'habitations dans l'ouest du pays", selon le rapport, qui écarte l'utilisation de napalm au Cameroun, mais mentionne le recours à des cartouches incendiaires, particulièrement dévastatrices".

Le rapport de la Commission Ramondy s'inscrit dans la politique mémorielle du président Macron vis-à-vis de l'Afrique, après le rapport Duclert sur le Rwanda et celui de Benjamin Stora sur l'Algérie.