Plus contagieux mais moins létal? Des scientifiques s'interrogent sur une mutation du coronavirus

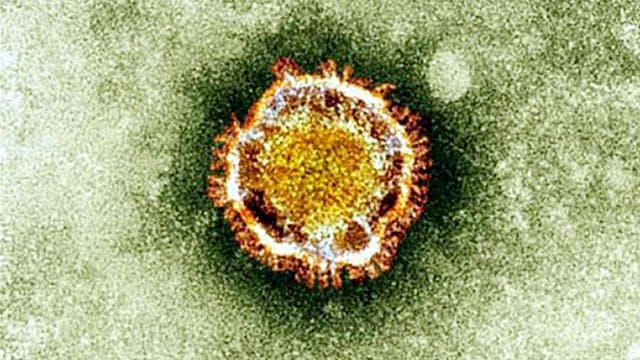

Le coronavirus vu au microscope - AFP

Peut-être une bonne nouvelle sur le front de l'épidémie du coronavirus. Des chercheurs s'interrogent sur les effets d'une mutation génétique du virus SARS-CoV-2, à l'origine du Covid-19, qui pourrait l'avoir rendu à la fois plus contagieux mais aussi moins meurtrier. C'est l'hypothèse avancée par des scientifiques dans la revue Cell et par Paul Tambyah, un infectiologue singapourien et président de la Société internationale des maladies infectieuses, rapporte Le Figaro.

Cette piste est débattue alors que de nombreux indicateurs sont au rouge en Europe: en France, 4771 personnes ont été testées positives ces dernières 24 heures, selon le dernier bilan communiqué par la Direction générale de la Santé (DGS) ce jeudi soir - un chiffre jamais atteint depuis le déconfinement. En comparaison, le nombre d'hospitalisations progresse aussi - 4748 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 380 en réanimation - mais il reste relativement faible au regard des chiffres enregistrés au cœur du pic de l'épidémie.

La prudence des scientifiques

La mutation étudiée est appelée D614G. Elle affecte directement un gène qui code la protéine qui permet au virus d'entrer dans les cellules humaines. Cette variante semble associée avec "des charges virales plus importantes dans les voies respiratoires hautes, mais pas avec une sévérité accrue de la maladie", écrivent les chercheurs dans Cell.

Et les virus possédant cette mutation semblent désormais largement majoritaires. Selon Les Echos, au 1er mars, cette mutation était très rare. Elle n'était observée que dans 10 % des séquences génétiques du virus étudiées par les chercheurs. Le mois suivant, elle s'était démultipliée et on la retrouvait dans 78% des séquences.

"On n’a aucune idée de ce que cette mutation implique concrètement pour les malades", nuance cependant le Pr Bruno Lina, virologue à l’université Lyon-I et membre du Conseil scientifique, dans Le Figaro. "Elle semble donner un avantage réplicatif au virus, il est donc probable que ces souches se reproduisent un petit peu mieux dans l’organisme. Mais il est impossible de conclure que cette mutation modifie la dynamique épidémique."

"Cette explication par la mutation génétique n'est encore qu'une hypothèse", abonde Patrick Berche, membre de l'Académie de médecine et ancien directeur général de l'Institut Pasteur à Lille. "Une autre explication possible est que le virus se propage désormais dans des populations plus jeunes et donc plus résistantes. Cependant, cette évolution récente me rend plus optimiste pour l'avenir qu'il y a quelques semaines."

Un processus normal

Il est tout à fait normal qu’un virus mute à mesure qu’une épidémie progresse. Plusieurs études ont ainsi déjà montré qu'il existe des variantes européennes, américaines, asiatiques du coronavirus, plusieurs formes pouvant parfois se retrouver au même endroit.

Cependant, alors que d'autres virus comme celui de la grippe mutent continuellement, le SARS-CoV-2 s'est pour l'instant montré très stable sur le plan génétique. "Les quelque 30.000 séquences réalisées depuis l'apparition du virus chez l'homme n'ont permis d'identifier, dans la totalité de son génome, que 7551 mutations, ce qui est très peu", explique au Figaro Patrick Berche. Une grande majorité d'entre elles sont sans conséquence pour le virus. Celle-ci pourrait néanmoins changer des choses dans la suite de l'épidémie, si cette hypothèse se confirme.