Nouvelles drogues, cocktails dangereux... Un rapport alerte sur la circulation de stupéfiants en Europe

Substances de synthèse à forte teneur, mélanges inédits, consommation simultanée... Ces nouvelles menaces viennent renforcer un marché de la drogue qui n'a jamais été aussi puissant en Europe, alerte ce mardi 11 juin l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) dans son rapport annuel.

En Europe, il y a un "marché des drogues extrêmement complexe et en évolution rapide, où les drogues illicites établies sont largement accessibles et où de nouvelles substances de synthèse à forte teneur continuent d'émerger", analyse le directeur de l'Observatoire, Alexis Goosdeel, cité dans un communiqué consulté par l'Agence France Presse

Nouveaux modes de consommations, nouveaux risques

Le rapport pointe des consommateurs désormais exposés à "un éventail plus large de substances psychoactives, qui sont souvent plus puissantes ou plus pures ou apparaissent sous de nouvelles formes, dans de nouveaux mélanges ou en nouvelles combinaisons".

Le rapport soulève par exemple la problématique des nouveaux modes de consommation, notamment du cannabis, qui est de loin la première drogue la plus consommée par plus de 22,8 millions d'Européens.

L'organisme craint par exemple les effets indésirables méconnus d'une consommation sous forme d'"edible" ou comestibles, ou par vapotage. "Ces évolutions font craindre une augmentation des risques liés à certaines substances", soulèvent les auteurs.

En ce qui concerne ces nouvelles drogues crées ex nihilo, en 2023, 26 nouvelles drogues ont été signalées pour la première fois sur le Vieux continent, portant le nombre total des substances psychoactives surveillées par l'EMCDDA à plus de 950.

La polyconsommation - le fait de prendre de manière simultanée ou successive, deux ou plusieurs substances psychoactives - est désormais courante en Europe. Les cocktails les plus fréquents sont la consommation de benzodiazépines avec des opioïdes ou de la cocaïne avec de l'alcool.

Vers une pénurie d'héroïne

Tout un pan du rapport s'intéresse à l'aspect des stupéfiants en tant que marché. La majeure partie de l'héroïne consommée en Europe provient d'Afghanistan, où l'interdiction de la culture du pavot à opium depuis avril 2022 risque de réduire prochainement sa disponibilité sur les marchés, voire conduire à des pénuries.

Les autorités craignent donc que le manque d'héroïne conduise à combler les lacunes du marché par des opioïdes de synthèses à forte teneur. L'EMCDDA pointe ainsi la menace émergente des nitazènes, 500 fois plus puissants que la morphine.

"En 2023, les nitazènes ont été associés à une forte augmentation du nombre de décès en Estonie et en Lettonie et à des foyers d'intoxication localisés en France et en Irlande", souligne le rapport.

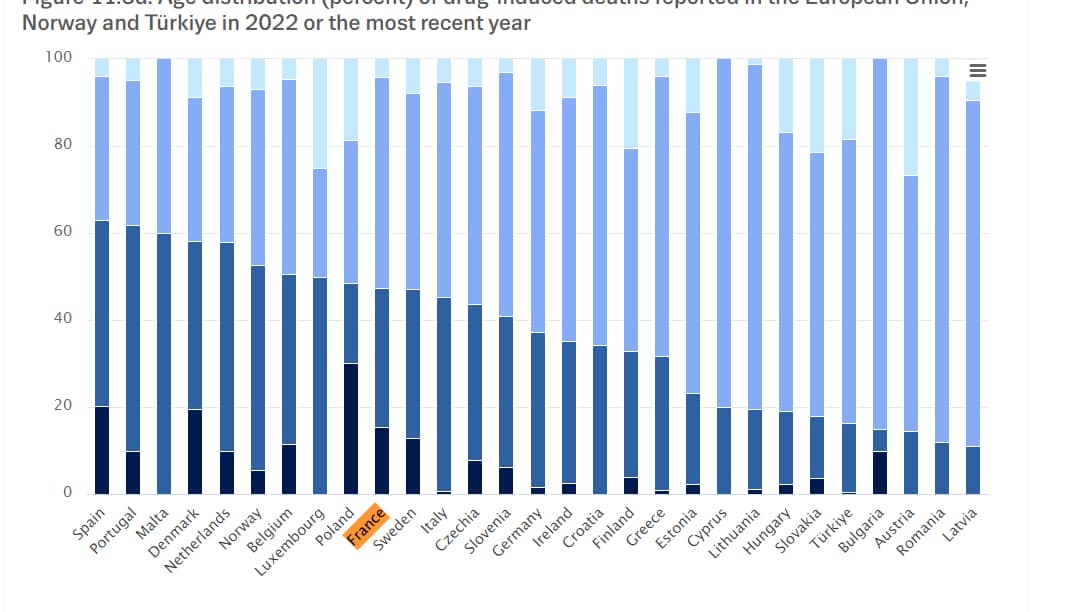

Dans son rapport, basé sur des données de 2016, l'organisme démontre que les victimes des drogues sont bien souvent jeunes, avec 48.6% des décès constatés chez des individus âgés de 25 à 44 ans, pour un total de 173 tous âges confondus.

La cocaïne continue de se répandre

Le rapport tire également la sonnette d'alarme sur la cocaïne, dont seule une infime partie du volume importée en Europe est saisie par les forces de l'ordre. La cocaïne est le stimulant illicite le plus plébiscité en Europe, consommée par 4 millions d'adultes âgés de 15-64 ans l'an dernier.

Le rapport de l'EMCDDA s'alarme aussi de la présence d'ateliers de fabrication de cocaïne sur le territoire européen: 39 laboratoires y ont été démantelés en 2022 (après 34 en 2021).

Et sa grande disponibilité en Europe a une incidence de plus en plus négative sur la santé publique: la poudre blanche est associée à environ un cinquième des décès par surdose signalés en 2022, souvent en combinaison avec d'autres substances.

"Il s'agit de la deuxième drogue illicite la plus fréquemment signalée tant par les personnes admises en traitement pour la première fois (29.000 en 2022) que par celles qui se présentent aux services d'urgence des hôpitaux", alerte l'EMCDDA. Une circulation d'autant plus problématique du point de vue de la santé publique qu'il n'existe aujourd'hui pas de traitement de substitution pour cette molécule.