Paris sous les eaux: une crue de la Seine comme en 1910 peut-elle se reproduire?

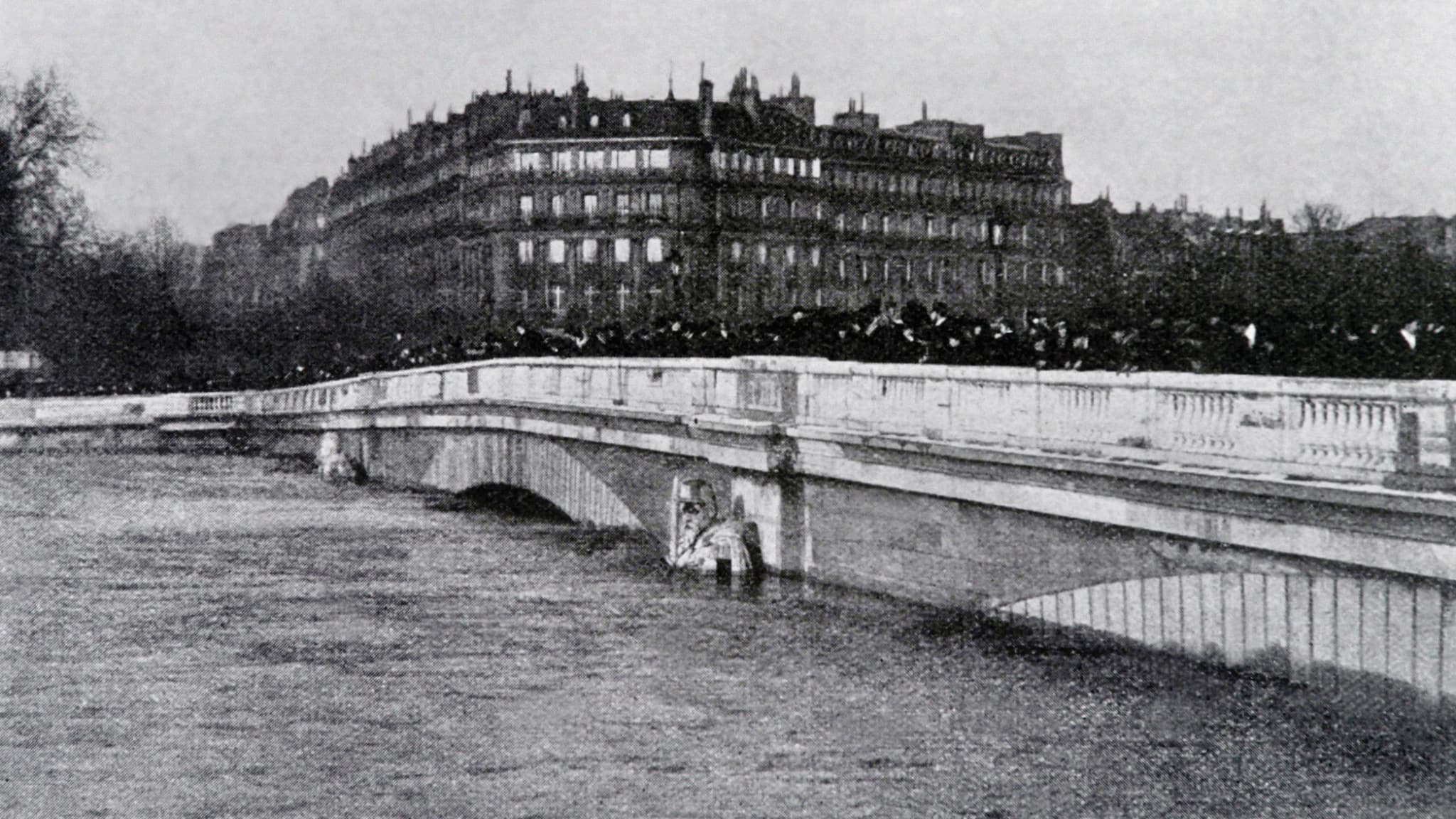

Une carte postale montrant la gare Saint-Lazare inondée lors de la crue de janvier 1910 à Paris. - 1Clic / Photo12 via AFP

Et si Paris était sous les eaux? La mairie de Paris organise ce lundi 13 octobre un exercice de crise visant à simuler les effets qu'aurait une crue majeure de la Seine dans la capitale. Mêlant une soixantaine de Parisiens (des commerçants, les habitants d'un immeuble et les élèves d'une classe de CM2) ainsi que des pompiers, la Protection civile et la Croix-Rouge, l'exercice a pour but de sensibiliser la population à la menace bien réelle d'une crue à Paris.

En effet, "la crue est le risque naturel le plus important à Paris", a insisté Pénélope Komitès, adjointe à la maire de Paris chargée de la résilience, lors d'une conférence de presse présentant l'exercice début octobre.

Cette journée doit mettre en situation les participants face à une crue de l'ampleur de celle de 1910, la dernière crue centennale que la capitale a connue. Une crue centennale n'est pas une crue qui se déroule une fois par siècle, mais "une crue qui a une chance sur 100 de se produire chaque année", explique à BFMTV Annabelle Moatty, chargée de recherche au CNRS.

"Une chance sur 100, ce n'est pas anodin. C'est ce qui fait que la ville et les territoires autour s'y préparent", souligne la géographe spécialiste des risques naturels.

Une crue "extraordinaire"

La crue de 1910 a été causée par des conditions météorologiques exceptionnelles et plusieurs épisodes qui se sont succédé. Comme l'explique le site EpiSeine, géré par l'établissement public Seine Grand Lacs, la fin de l'année 1909 avait été très humide, "avec 450 mm de précipitations en trois mois en moyenne sur le bassin de la Seine (50% au dessus de la moyenne trimestrielle)". En janvier 1910, trois épisodes pluvieux exceptionnels sont recensés en Île-de-France. Résultat, "les sols déjà saturés accentuent le ruissellement".

Et entre le 23 et le 25 janvier, une nouvelle dépression fait son apparition, causant des pluies modérées mais "quasi-uniformes". "Une onde de crue se développe alors sur la Seine, une sur la Marne, ainsi que deux sur l’Yonne. Les pics de la Seine amont et de l’Yonne se cumulent avec ceux du Loing provoquant une crue extraordinaire sur la région parisienne", selon EpiSeine.

À Paris, la crue de la Seine atteindra son maximum le 28 janvier, avec 8,62 mètres sur l'échelle d'Austerlitz, qui sert de référence pour les niveaux du fleuve.

Les photos qui documentent cet événement montrent les ponts de Paris presque engloutis par les eaux de la Seine et des habitants utilisant barques ou de bateaux de fortune pour se déplacer dans les rues de la capitale.

Des conséquences importantes

Les conséquences ont été majeures. La capitale a été perturbée pendant plusieurs mois en raison de la lente décrue. Les inondations ont touché directement douze arrondissements, recouvrant les quartiers de Bercy, d'Austerlitz et même de Saint-Lazare. Les dégâts matériels ont été conséquents: les chaussées de la place de l'Opéra des Champs-Elysées se sont affaissées. Des milliers de Parisiens ont dû être évacués et le métro ne sera remis en service que début avril.

Aujourd'hui, il est parfaitement possible de connaître à Paris une crue de la même ampleur que celle de 1910. Surtout dans un contexte de réchauffement climatique, synonyme de pluies plus intenses, selon le Centre national de ressources pour l’adaptation au changement climatique.

"Le changement climatique génère une hausse des températures qui augmente la vapeur d'eau et cause des précipitations plus intenses et localisées que ce qu'on a connu jusque-là. On se rend compte avec la crue de la Seine 2016 (qui a eu lieu fin mai, début juin, NDLR) qu'il peut y avoir une évolution de la saisonnalité de ces phénomènes, amenés à être potentiellement de plus en plus fréquents", affirme Annabelle Moatty.

En revanche, "il est impossible de dire si la prochaine crue centennale aura lieu en 2026, 2050 ou 2100", déclare-t-elle. "Il y a beaucoup d'incertitudes quant au moment de l'occurrence d'un tel événement. Mais il est certain que ça se reproduira", ajoute la chercheuse.

800.000 personnes potentiellement concernées

Et les conséquences ne seraient pas les mêmes que la crue de 1910. D'après Pénélope Komitès, elle forcerait environ 100.000 personnes habitant à proximité de la Seine à Paris à évacuer leur logement.

Plus largement, "si une crue égale à 1910 survenait, au moins 800.000 personnes seraient directement impactées" et "la catastrophe coûterait 30 milliards d’euros", selon la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports. En effet, elle affecterait bien plus de personnes que seulement les habitants d'immeubles au bord de la Seine.

"Quand on pense à la crue de 1910, on pense au débordement de la Seine de son lit. Mais à Paris, on a d'autres types de problèmes, dont le ruissellement urbain, lié au fait que nos sols sont rendus imperméables", indique Annabelle Moatty.

Cette imperméabilité est liée à l'artificialisation des sols et elle peut s'accentuer après des périodes de sécheresse ou de fortes pluies, lorsque le sol est déjà saturé en eau.

"Cela signifie qu'il y aura des zones sinistrées et inondées qui ne seront pas forcément proches" de la Seine, développe Annabelle Moatty. Une carte de la mairie de Paris des zones inondables l'illustre bien: basée sur l'hypothèse d'une crue du même accabi que celle de 1910, elle montre que certains quartiers pourtant éloignés du fleuve, au-delà des grands boulevards, seraient concernés.

Autre problème que la seule inondation des rues: de nombreux réseaux très importants, pour l'eau potable, l'assainissement ou l'électricité par exemple, sont souterrains à Paris. S'ils sont inondés, ils devront être coupés, ce qui affectera de nombreux habitants.

"Une faible conscience du risque"

"Le territoire parisien n'est pas du tout le même que celui de 1910, donc les conséquences ne seraient pas les mêmes. On est plus nombreux, donc mathématiquement, plus de personnes sont exposées à ce risque qu'elles ne l'étaient en 1910", affirme Annabelle Moatty.

La géographe souligne aussi que de très nombreux sièges sociaux d'entreprises sont aujourd'hui situés dans la capitale. "S'ils doivent fermer à cause d'une crue, on peut imaginer assez facilement que les entreprises qui dépendent de ces sièges ailleurs en France en subiront des conséquences".

Les autorités s'y préparent depuis longtemps. Outre les exercices comme celui de ce lundi, quatre lacs réservoirs ont été construits en amont de Paris pour pouvoir capter une partie des précipitations. Seulement, ils seront de moindre utilité si les pluies sont localisées en aval des lacs, directement sur la ville, explique Annabelle Moatty.

La préparation de la population à ces enjeux est aussi un objectif de la mairie de Paris. En 2022, un rapport de la Cour des comptes alertait sur la "faible conscience du risque" de crue de la Seine au sein de la population. Or, comme le souligne l'adjointe à la maire Pénélope Komitès, "les réactions de la population en cas de crise sont extrêmement importantes" et peuvent être une question de vie ou de mort.