Paris: à quoi ressemblaient les dernières baignades du public dans la Seine?

Des enfants se baignent dans la Seine à Paris le 7 juillet 1923 - Agence Rol/BNF-Gallica

Le préfet de région Île-de-France avait annoncé le 14 mai dernier que trois sites de baignade dans la Seine allaient ouvrir au public le 5 juillet à 8 heures dans Paris.

Les préparatifs sont désormais prêts et les Parisiens pourront ainsi nager aux abords du bras Marie, face à l'île Saint-Louis, là où Anne Hidalgo avait plongé le 17 juillet 2024 avec Tony Estanguet, le patron du comité d'organisation des JO, devant les caméras du monde entier.

Une première historique après un siècle d'interdiction. Les épreuves de natation en eau libre et du triathlon se sont ensuite déroulées dans le fleuve lors des JO. Outre ce site, le grand public pourra piquer une tête gratuitement au bras de Grenelle (ouest) en face de l'île aux Cygnes, non loin de la tour Eiffel, et à Bercy, à l'est.

Une pratique élitiste qui s'est démocratisée

"La mode des bains est apparue au milieu du 17e siècle le long des quais Sully", lit-on sur le site de la ville de Paris. Les premiers aménagements apparaissent.

Ensuite, en 1801, les bains Deligny, des barges alimentées par l'eau de la Seine le long des quais du 7e arrondissement proposent des cours à la haute société. Il existait aussi des bains populaires. Les Parisiens se sont longtemps baignés dans la Seine jusqu'à ce que des interdictions ne soient prises à partir de la moitié du 19e siècle.

"Les Parisiens commencent à sortir de la Seine dès la fin du 19e siècle, en même temps que les piscines se construisent hors du fleuve. Ils continuent néanmoins à piquer des têtes dans la Marne ou la Seine jusqu'au milieu du 20e siècle, en dehors de la capitale", explique Benoît Hachet, sociologue des baignades urbaines pour l'AFP.

Les baigneurs se rafraîchissent dans le fleuve parisien à la belle saison. Des challenges sportifs sont organisés comme les championnats de France de plongeons le 22 juin 1913, rappelle la ville de Paris. Une traversée de Paris à la nage a aussi lieu pendant le premier quart de siècle.

En 1923, un arrêté interdit définitivement la baignade en pleine eau dans tout le département de la Seine. "À aucun moment il n'invoque la qualité de l'eau. La question ne surgit qu'à partir des années 1970 dans les décrets d'interdiction visant la Marne", poursuit Benoît Hachet.

Le sociologue considère que la prise de conscience de la pollution et de la qualité de l'eau s'est développée plus tard avec la démocratisation des piscines.

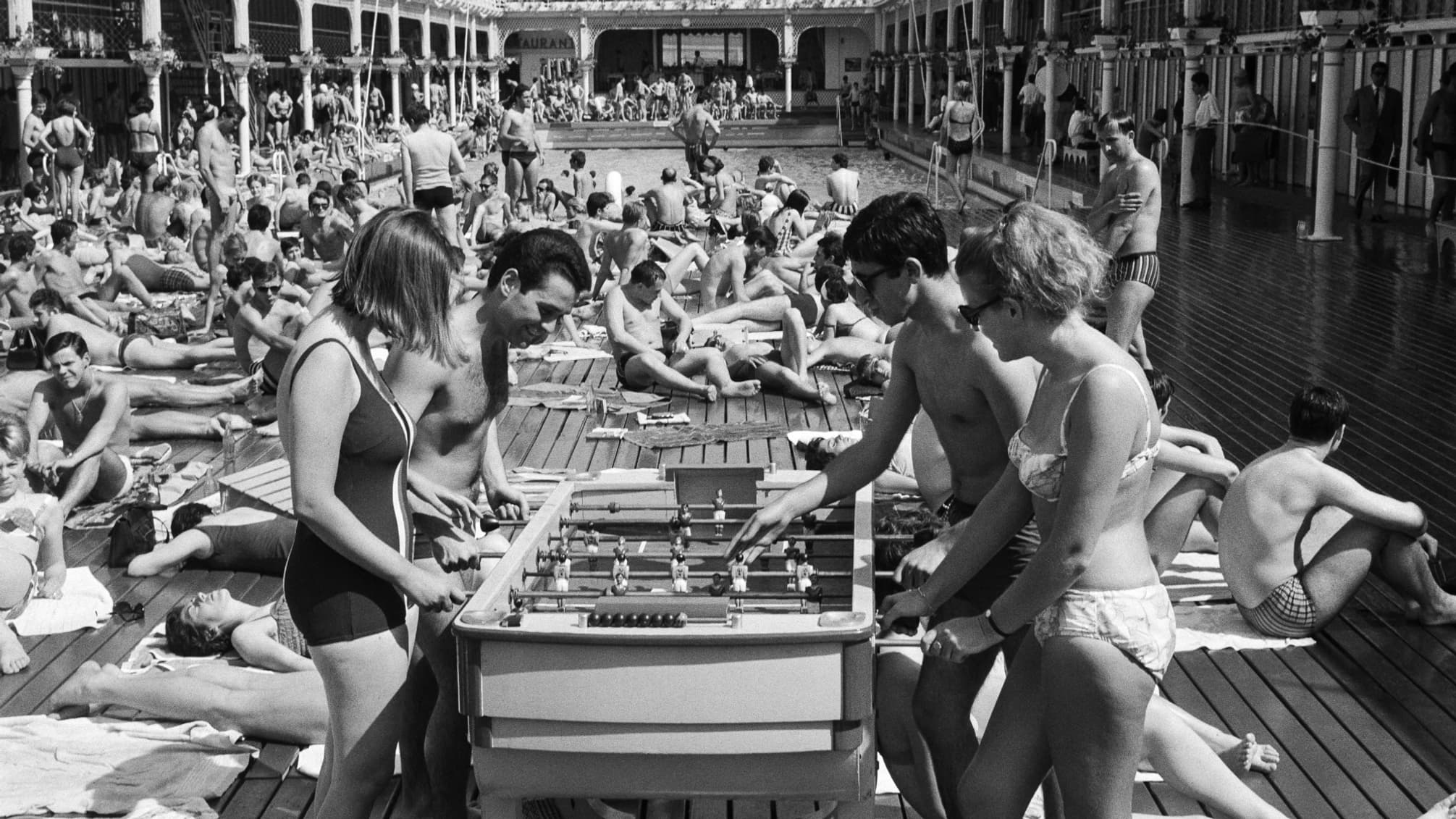

Bien après 1923 pourtant, les photographies témoignent des nombreux Parisiens, qui ont continué à se rafraîchir lors des chauds étés.

Les piscines Deligny ont continué d'exister jusque dans les années 90. Elles se sont entre temps sophistiquées devenant des piscines flottantes amarrées entre le musée d'Orsay et la place de la Concorde. Des bains en Seine plus sommaires sont également installés épisodiquement.

La revanche des fleuves sur les piscines

"Cette prise de conscience de la pollution est concomitante avec le développement des piscines, où l'eau est plus propre. La construction des voies sur berges parisiennes a coupé l'accès au fleuve et à partir de là, on n'a plus touché à l'eau", signale-t-il.

En novembre 1988, Jacques Chirac, maire de Paris, se dit prêt à "aller [se] baigner dans la Seine devant témoin pour prouver que la Seine est devenue un fleuve propre". Le futur président de la République ne tiendra pas promesse.

Pour Benoît Hachet, le renouveau du fleuve comme lieu de baignade tient aux investissements importants réalisés ces dernières décennies en matière d'assainissement, et en parallèle, à l'obsolescence des piscines.

"Construites pour la plupart avant les chocs pétroliers, les piscines publiques françaises sont pour la plupart trop énergivores et obsolètes, comme l'a pointé la Cour des comptes", ajoute-t-il. Le sociologue pense que le changement climatique et la perspective de pics de chaleur de plus en plus fréquents en été devrait les plus récalcitrants à tremper au moins les pieds dans la Seine.

Piétonnisation des berges, défis sportifs et la promesse

La ville de Paris rappelle par ailleurs que la reconquête de la baignade a aussi été permise par la reprise des berges qui avaient été consacrées à la voiture dès les années 30. Au début des années 2000, Paris entame la piétonnisation des rives marquée par la fermeture de mi-juillet à mi-août de la voie sur berge en rive droite qui permet de lancer la première opération Paris Plage en 2002.

Dans les années 2000, des sportifs se lancent dans des défis ponctuels de natation dans la Seine comme l'ancien champion du monde Jacques Tusset qui en septembre 2006 avait rallié le quai d'Ivry (est) au quai d'Issy (ouest), pour attirer l'attention sur la choroïdérémie, une maladie héréditaire.

En juin 2007, de nombreux nageurs avaient participé à un triathlon dans le fleuve parisien entre passerelles de l'Avre et pont de Suresnes après onze ans de disparition.

C'est ensuite en 2016 que la maire de Paris, Anne Hidalgo a promis dans le cadre de la candidature de Paris à l'accueil des Jeux de rendre la Seine baignable.

Si l'édile a pu tenir sa promesse, c'est grâce à une mobilisation sans précédent notamment des services de l'État, des départements de la proche banlieue et d'une quinzaine d'acteurs. Au total quelque 1,4 milliard d'euros ont été investis pour dépolluer la Seine.