"Un mouvement de contestation numérique": derrière "GenZ 212", les exigences d'une jeunesse marocaine ultra-connectée

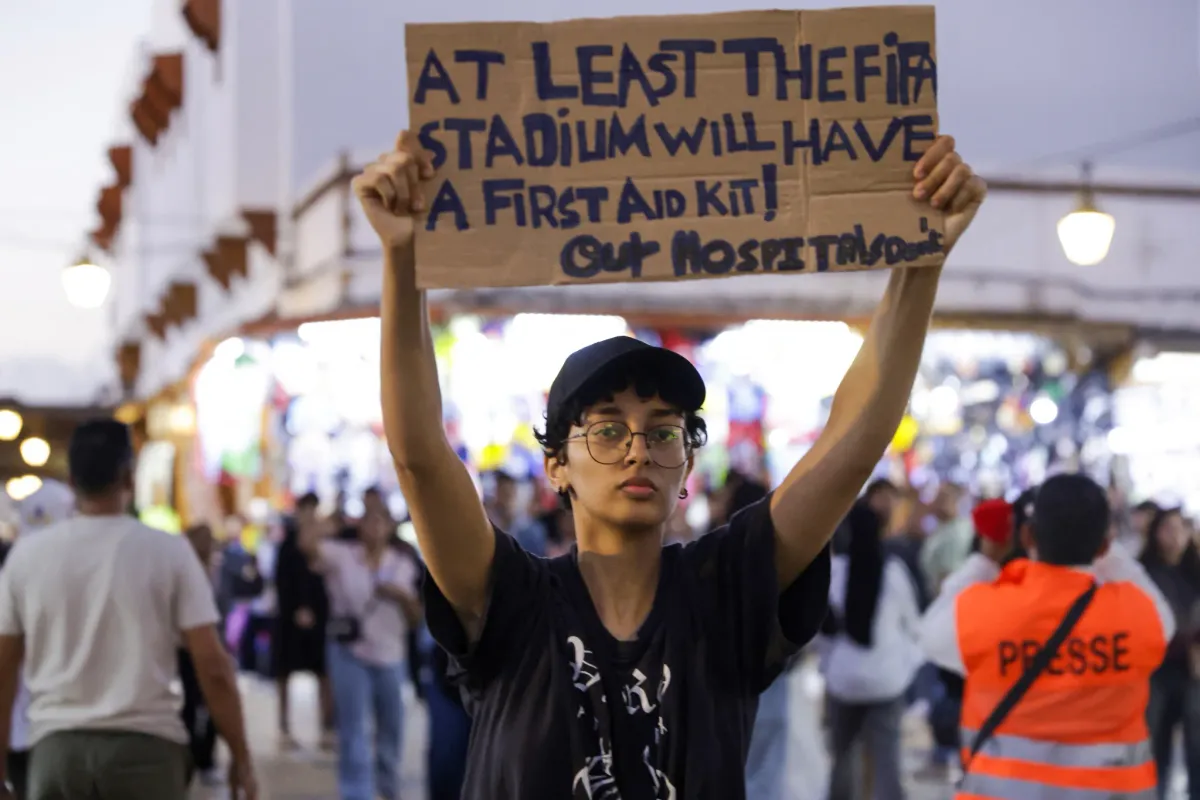

Un mouvement social fondateur pour la jeunesse marocaine. Depuis le 27 septembre, la génération des 18-34 ans manifeste dans les rues de nombreuses villes du Royaume chérifien pour de meilleurs services de santé, d'éducation, contre la corruption. Baptisé "GenZ 212", le collectif s'organise sur les réseaux sociaux. En dépit de ses appels au pacifisme, des heurts ont émaillé ce conflit social, faisant trois morts et de nombreux blessés. Des arrestations jugées arbitraires ont eu lieu.

"Nous demandons la dissolution du gouvernement actuel pour son échec à protéger les droits constitutionnels des Marocains et à répondre à leurs revendications sociales", a déclaré GenZ 212 dans un communiqué adressé au roi du Maroc, Mohammed VI, appelant aussi à l'ouverture d'un "processus judiciaire équitable" pour poursuivre les responsables de corruption.

Que recherche ce mouvement "GenZ 212" à la paternité mystérieuse et qu'est-il le symptôme? Mustapha El Mnasfi est enseignant-chercheur à l’Université Moulay Ismaïl au Maroc. Ses travaux de recherche portent sur la participation citoyenne des jeunes et sur la société civile au Maroc.

Comment expliquer que le mouvement social éclate maintenant ?

"Ce mouvement, appelé "GenZ 212", est né dans un contexte national marqué par des critiques adressées au gouvernement concernant le secteur de la santé. Il a également émergé dans un contexte international caractérisé par l’inflation, les répercussions économiques de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, ainsi que l’impact du conflit au Proche-Orient sur l’économie mondiale.

Il convient aussi de souligner que certains pays asiatiques, notamment le Népal et l’Indonésie, ont connu l’émergence de mouvements similaires. Contrairement aux autres mobilisations contestataires qu’a connues le Maroc depuis 2011, celui-ci ne dispose ni d’un leadership clair, ni d’une structure de coordination définie.

Les jeunes qui en sont membres sont nés dans les années 1990 à 2010. Le mouvement n’organise pas ses réunions dans les locaux de partis politiques ou d’associations en conflit avec les autorités. Jusqu’à présent, on ne sait rien des personnes qui sont derrière ce mouvement, qui en coordonne les actions, rédigent les communiqués et gèrent les comptes sur les plateformes numériques. Les membres constituant le noyau du mouvement restent invisibles, probablement sans parcours ni expérience politique préalable."

Qu'est-ce que la GenZ incarne et est-ce qu'il s'agit uniquement d'un mouvement de jeunesse?

"Ce mouvement pourrait être qualifié de mouvement de contestation numérique, c’est-à-dire un mouvement qui prend les plateformes numériques comme point de départ de sa coordination et de sa mobilisation. Il se distingue des formes traditionnelles de contestation, telles que celles menées par les syndicats ou par les diplômés chômeurs.

Ces jeunes sont politisés à travers les réseaux sociaux; pourtant, ils restent souvent apolitiques, dans le sens où ils ne sont pas membres de partis politiques et, parfois même, entretiennent une perception négative à l’égard des partis et des acteurs politiques, en particulier envers les élus locaux.

Les jeunes qui composent ce mouvement sont nés dans un contexte marqué par la révolution numérique. Ils sont fortement influencés par les dynamiques observées au Maroc comme à l’étranger. Grâce à leurs smartphones, ils établissent constamment des comparaisons entre leur réalité et celle des pays dits démocratiques. Ils observent la qualité de vie et les droits dont bénéficient les jeunes en Occident, et revendiquent, d’une manière ou d’une autre, des conditions similaires dans leur propre pays."

Quelles sont les revendications de ce mouvement?

"Ce mouvement revendique des réformes liées aux politiques publiques sociales, notamment dans trois secteurs: la santé, l’éducation et l’emploi. Autrement dit, il concentre ses revendications sur les politiques publiques plutôt que sur des réformes visant le système politique lui-même.

Depuis la crise du Covid-19, les citoyens marocains, en particulier les jeunes, ont pris conscience que les politiques sociales avaient peu d’impact concret sur leur quotidien. Cette crise a mis en lumière la fragilité des secteurs de la santé et de l’emploi.

Cette situation s’explique par le choix des gouvernements marocains, depuis les années 1980, de délaisser les secteurs sociaux de base afin de se conformer aux recommandations d’institutions financières internationales telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Après plus de quatre décennies, le Maroc, comme d’autres pays, en subit aujourd’hui les conséquences."

Quelle différence y-a-il entre la "GenZ 212" et le mouvement de jeunesse du 20-Février lors des Printemps arabes?

"Je pense qu’il existe une différence entre le mouvement de la Génération Z et celui du 20-février. Ce dernier revendiquait des réformes liées au système politique, notamment l’instauration d’une monarchie parlementaire, tandis que le mouvement de la Génération Z met en avant des revendications sociales, en particulier dans les secteurs de l’éducation et de la santé.

Nous sommes donc face à deux mouvements distincts, et cette différence se reflète également dans le profil des personnes qui s’y engagent. Le mouvement actuel n’est pas soutenu de manière concrète par la jeunesse des partis politiques, alors que celui du 20-février bénéficiait de l’appui des organisations de jeunesse issues des partis de gauche, de partis et tendances qualifiés d’"islamistes" ainsi que des associations de défense des droits humains.

Par ailleurs, le contexte régional d’aujourd’hui est bien différent de celui de 2011, marqué à l’époque par des mouvements de contestation dans la plupart des pays arabes. Les revendications de 2011 ne se limitaient pas aux réformes des politiques sociales ; dans certains cas, elles allaient jusqu’à exiger la chute des régimes.

La particularité du mouvement actuel de contestation au Maroc est donc que ses revendications ne sont pas politiques; elles demeurent, jusqu’à présent, essentiellement sociales.

Peut-on parler d’une absence de confiance entre jeunes et partis politiques?

"Certes, au Maroc, il existe un problème au niveau des institutions de médiation, en particulier des partis politiques et des associations de la société civile. Cela s’explique par le fait que ces acteurs ne jouent plus pleinement leur rôle d’encadrement et de médiation.

Instrumentalisés par les pouvoirs publics, partis et associations ont progressivement abandonné leur fonction de contrôle de l’action publique pour assumer davantage un rôle d’assistants de l’autorité, plutôt qu’un rôle de contre-pouvoir et d’encadrement de la société.

Le mouvement de contestation du Rif en 2016 a confirmé ce recul des institutions de médiation et mis en évidence l’émergence d’acteurs qui ne font plus confiance ni aux partis politiques, ni aux associations de la société civile."