Le masochisme raconté en BD: "Une personne qui se prosterne au pied d’une autre peut se rendre ridicule"

L'Homme à la fourrure - Dargaud 2019

Le terme de masochisme est une invention récente, qui remonte à la fin du XIXème siècle. Le nom vient d’un écrivain autrichien, Leopold von Sacher-Masoch, né le 27 janvier 1836 et mort le 9 mars 1895.

De sa vie, l’Histoire retient deux choses: un texte, La Vénus à la fourrure, qui a inspiré musiciens (The Velvet Underground) et réalisateurs (dont Roman Polanski), et un concept - le masochisme, soit la recherche de plaisir dans la douleur - qui a complètement dévoré son œuvre tout en la condamnant à l’oubli.

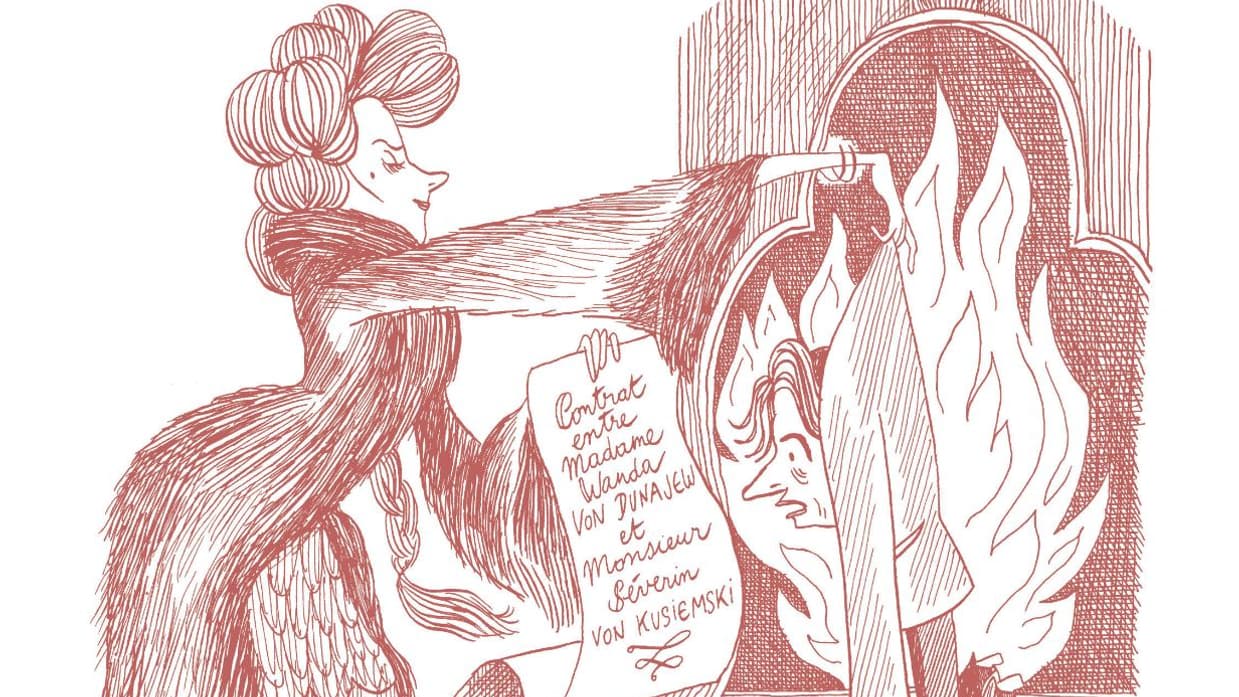

La Vénus à la fourrure se présente sous la forme d'un journal intime relatant le passé de son narrateur, Séverin. Il y raconte sa liaison avec une certaine Wanda, qui est dictée par un contrat où l'homme s'engage à devenir l'esclave de la femme et à subir toutes les humiliations qu'elle souhaite. Pièce centrale du roman, ce fameux contrat n'a cessé d'inspirer les créateurs.

Cette tragédie slave est racontée en BD dans L'Homme à la fourrure par la dessinatrice Anne Simon et la romancière et journaliste Catherine Sauvat. Elle revient pour BFMTV.com sur la naissance du masochisme.

Comment est née cette BD?

Je suis biographe et j’ai écrit beaucoup de livres sur des écrivains germaniques [Stefan Zweig, Rilke et Arthur Schnitzler, NDLR]. Au cours de mes recherches, je suis tombée sur l’histoire de Leopold von Sacher-Masoch. J’ai été marquée par le psychiatre Richard von Krafft-Ebing qui a inventé dans le livre Psychopathia sexualis ce terme de masochisme en se fondant sur le nom de Sacher-Masoch. C’est un livre, malgré quelques passages en latin, qui est assez explicite avec des scènes que l’on qualifierait aujourd’hui de trash.

Ça a intéressé beaucoup de gens à l’époque et le texte est sorti du milieu universitaire. C’est arrivé aux oreilles de Sacher-Masoch, qui était encore vivant et ne l’a pas formidablement bien vécu. Je suis partie de cette histoire incroyable. En y réfléchissant, je ne voyais pas comment l’écrire. Ça sortait de mes compétences habituelles et j’ai commencé à réfléchir en terme d’images - ce qui permettait de montrer les fantasmes. Une éditrice de Dargaud, en discutant, m’a soufflé le nom de la dessinatrice Anne Simon. Ça cadrait parfaitement: elle avait déjà travaillé sur Freud.

D’où vient le contrat masochiste?

L’idée du contrat, c’est lui. Dans la vraie histoire, avant de se marier avec ladite Wanda, Sacher-Masoch avait un contrat de six mois avec une certaine Fanny von Pistor. Il est parti avec elle, l’a suivie dans différents endroits. En voyage en Italie, il a croisé, alors qu’il était habillé en laquais, une de ses connaissances qui n’a pas compris pourquoi il était vêtu ainsi. Sacher-Masoch détectant un petit air de sarcasme a décidé alors de quitter et l’uniforme et cette femme sur le champ avant de rentrer chez lui.

Sacher-Masoch a ensuite réécrit cette histoire dans La Vénus à la fourrure, où il invente le fameux personnage de Wanda. Le contrat dans ce texte est d’ailleurs très exagéré, il va très loin dans ce qui est indiqué. Sacher-Masoch a ensuite rencontré Angelika Aurora Rümelin, celle qui est devenue la Wanda pour de vrai. La suite de leur histoire, on la raconte dans la BD.

Vous décrivez plusieurs scènes de soumission. Comment ont-elles été réalisées?

J’ai proposé les mots, mais c’est vraiment l’imaginaire d’Anne Simon. Quand vous dites à quelqu’un "Viens ici, chien" et qu’une femme se tient devant vous avec un fouet et des bottes, et là en l'occurrence une fourrure, c’est écrasant. Il a fallu qu’elle se libère des mots et propose un support visuel. L’absence de cases est son idée. Un gaufrier classique [manière de diviser la planche en cases de taille identique, NDLR] aurait été un peu triste. Anne Simon est dotée d’un univers très riche qui ne supporte pas d’être enfermé dans les cases. Ça correspondait aussi bien au sujet de la BD.

Cette situation est écrasante, certes, mais il y a aussi quelque chose de comique: Sacher-Masoch est dessiné comme un nabot.

Dans La Vénus à la fourrure, peu de choses sont dites, à part le fait que ce personnage se précipite au pied de cette femme qu’il idolâtre et qu’il souhaite être frappé. Ce qui est intéressant, c’est que lui écrit toujours que la scène est "effroyablement comique". C’est un mot qui revient souvent chez lui. Il sait très bien qu’il y a quelque chose de ridicule et d’inabouti. Dans le roman, quand il arrive à faire part de ce qui lui arrive, c’est la fin du fantasme. Il y a toujours chez lui de l’ironie. Il fallait ouvrir cette porte. Une personne qui se prosterne au pied d’une autre peut se rendre ridicule.

Vous expliquez dans la BD que son goût pour la souffrance vient de son enfance.

C’est quelque chose qu’il a raconté. Il a aussi raconté beaucoup de choses sur sa vie dont on sait que ce n’était pas vrai. Il a dit qu’il avait gagné des médailles à la guerre, mais ce n’est pas vrai. L’épisode avec sa tante Zénobie [qui l’a fouetté et humilié lorsqu’elle l’a surprise en train de l’espionner en pleins ébats, NDLR] est peut-être réel, peut-être faux. C’est une explication qu’il a donnée. Ce n’était peut-être pas sa tante et peut-être quelqu’un d’autre. En tout cas, lui a mis cette scène primitive en avant. Freud a suivi ensuite les mêmes principes.

La BD parle du fait que son œuvre a disparu derrière le concept de masochisme, mais ne fait rien pour la réhabiliter non plus.

C’était un feuilletoniste très lettré. Il vivait de sa plume en écrivant des petites histoires publiées dans les journaux. Tout n’a pas été traduit en français. Il avait une ambition pour lui-même, un projet assez grandiose, un cycle romanesque qu’il n’a jamais pu terminer. Il était compliqué de rentrer dans son œuvre. Elle est intéressante, mais elle a assez vieillie. Elle correspond à une époque. On se demande même comment La Vénus à la fourrure a traversé les années avec cette réputation sulfureuse alors que l’on connaît bien pire et plus explicite. On se demande aussi comment cette œuvre a pu être entourée d’une telle aura. Ce qui est intéressant, pour l’époque, c’est que c’est un homme qui se met à la place d’une femme et qu’il sort de son rôle masculin. Ce n’était pas tolérable pour l’époque.

Pourquoi La Vénus à la fourrure a traversé les époques selon vous?

Parce qu’il y avait peu [de récits masochistes]. Il y a des exemples de passages masochistes dans des œuvres d’antan, comme dans Nana de Zola ou dans Les Confessions de Rousseau, la fameuse scène de la fessée… Si on remonte plus loin dans la mythologie, il y en a toujours eu. Puis, ce psychiatre a décidé de faire une espèce de dictionnaire des perversions, qui a connu des dizaines d’édition. L’expression "Vénus à la fourrure" a aussi fait florès. Il y a eu la chanson du Velvet Underground, qui est restée. La présence de la fourrure est aussi troublante... Elle ouvre sur quelque chose de différent, de slave. La traduction est aussi arrivée tardivement en France. Il a fallu attendre 1902.