BFMTV

"On est complètement démunis": la débrouille des profs de lycée pour contrer la triche des élèves avec l’IA

À force de relire des copies produites par l'intelligence artificielle et non par la main de ses élèves, Grégoire* en a eu assez. Il a deux ans, ce professeur de physique-chimie dans un lycée de Franconville (Val-d'Oise) a pris une décision radicale. "À l'arrivée de ChatGPT ça a été clair et net, j'ai supprimé tous les devoirs maison".

"Donner des devoirs pour qu'au final, une IA fasse tout à leur place, moi ça ne m'intéresse pas", développe le professeur, blasé.

"Ce qui m'inquiète, c'est qu’en cherchant juste à améliorer leurs notes avec l’IA, ils ne retiennent rien. Qu’ils se fassent aider par un parent ou un ami, pourquoi pas, au moins ils apprennent quelque chose", résume l’enseignant.

"La honte de l'utiliser semble tombée"

Christophe Cailleaux, professeur d’histoire-géographie dans un lycée de Dijon (Côte-d'Or), observe lui-aussi une utilisation massive de l'IA par ses élèves depuis deux ans. Au-delà de s'être généralisé, il estime que son usage s'est aussi normalisé chez les élèves: sur une classe de 31, seuls cinq lui ont confié ne l’avoir jamais utilisé cette année.

"La plupart d'entre eux trouvent ça logique d'avoir recours à ChatGPT. Ça s'est banalisé dans le sens où non seulement c'est de plus en plus utilisé, mais la honte ou la gêne à avouer qu'on l'a utilisé semble tombée".

Ces derniers mois, l’arrivée fulgurante de l’IA fait trembler les rangs des profs. Christophe Cailleaux le constate lui-même, lui qui intervient régulièrement pour former des professeurs partout en France. "Sur nos formations classiques, on rassemble généralement entre 20 et 40 participants," explique-t-il. "Mais dès qu’il est question d’IA, ça décolle complètement: à Lille, j’ai récemment réuni jusqu’à 200 enseignants."

Une augmentation qui témoigne d’une véritable inquiétude. "Il y a une vraie préoccupation sur ce que ces IA font à nos élèves, mais aussi sur l’impact que cela aura sur notre métier", souligne le professionnel et représentant syndical.

"Il faut prendre le sujet à bras-le-corps", alerte-t-il, sans pour autant vouloir diaboliser ce nouvel outil technologique. "Ce n’est pas que l’IA est mauvaise en soi, mais ses effets et ses risques ne doivent pas être sous-estimés, d'un point de vue cognitif, éducatif, sanitaire, environnementaux ou encore ceux liés à la protection des données".

Pour déjouer l'IA, le système D des professeurs

Face à la montée des risques de triche liés à l’IA, les enseignants sont aussi contraints de renforcer leur surveillance lors des devoirs sur table: sacs relégués au fond de la salle, matériel limité, écouteurs interdits, obligation d'avoir les oreilles dégagées comme lors d’un examen officiel. Un certain nombre de précautions ont été mises place après des cas de flagrants délit de triche, comme cette année dans l'établissement de Christophe Cailleaux.

Une élève a été surprise en train d’utiliser MathGPT en plein devoir surveillé: elle avait pris en photo l’énoncé d’un devoir de maths, envoyé la question à l’outil d’IA, et écoutait la réponse via des écouteurs. L’incident a été découvert par hasard, lorsqu’un enseignant a entendu une voix artificielle provenant de l’élève.

Beaucoup d'enseignants du secondaire se disent "désarmés" face aux nouvelles formes de triche facilitées par l’IA, qu’ils peinent à détecter. S'il existe quelques logiciels censés repérer l’IA dans les copies comme Compileo ou Examino, leur fiabilité reste largement discutée et leur efficacité peut sembler aléatoire. Faute de mieux, les enseignants s’appuient donc sur leur connaissance des élèves pour repérer les incohérences, comme un écart soudain de niveau. Une technique problématique car même en cas de fort soupçon, ils ne peuvent pas accuser sans preuve concrète.

Grégoire a régulièrement des soupçons en corrigeant les copies de ses élèves. "Je veux bien croire en l’âme des élèves, mais parfois, on sent que l’IA est passée derrière par le ton, le niveau de détails, les formulations…" confie-t-il. Le problème, selon lui, c’est qu’"on ne peut pas le prouver. Et sans preuve, la procédure devient tellement compliquée qu’elle en devient dissuasive".

"On est complètement démunis. C'est de la débrouille", peste-t-il. "C'était déjà le cas avec le téléphone portable, qu'on ne pas confisquer. On ne peut pas fouiller un élève, on peut rien faire. S'il va aux toilettes le portable dans la poche, qu'il ouvre ChatGPT, lui pose une question, on a aucun moyen de le vérifier. Et si triche avérée il y a, on ne peut même plus le sanctionner par un zéro car c'est jugé 'traumatisant'".

"Pouvoir agir sans avoir à prouver l'impossible"

Pour contourner cette situation, il a trouvé une seule solution: en cas de doute, les interroger à l’oral pour vérifier leurs connaissances et leur compréhension de leur travail. "L’an dernier, j'ai été étonné de découvrir que certains de mes secondes m’avaient rendu des copies niveau licence. J'ai donc décidé de les tester à l'oral et une fois au tableau, certains se sont trouvés en difficulté et ont fondu en larmes".

"Je ne veux pas les accuser sans preuve. Pour ça, il suffit de les confronter à leur propre travail pour comprendre", explique le professeur.

D'autres professeurs n'hésitent plus à faire preuve de créativité voire de ruse pour mettre le doigt sur ceux qui utilisent ChatGPT. Il y a deux mois, l'enseignante de littérature de Mathurin (dont le témoignage complet est à retrouver dans l'épisode 1/3) a redoublé d’inventivité pour détecter les tricheurs. Après leur avoir demandé de visionner une série de documentaires Arte sur les auteurs romantiques, elle a donné un "devoir maison" comprenant une série de questions, dont l'une des réponses ne se trouvait ni dans le documentaire, ni facilement sur internet. Il y a donc de fortes chances que ceux qui avaient trouvé la bonne réponse aient eu recours à l'intelligence artificielle.

Une expérience qui s'est révélée consternante pour la professeure puisque sur les 35 élèves, seul un avait visionné les épisodes. "Les 34 autres, on avait utilisé ChatGPT pour répondre aux questions. Elle nous a bien tous coincés ce jour-là", reconnaît Mathurin, pas fier mais tout de même amusé.

Christophe Cailleaux, de son côté, estime qu'à force de corriger des copies, lui et ses confrères ont développé une vraie connaissance de leurs élèves, de leur niveau, et aussi des tics de langage de l'outil lui-même. "La plupart du temps, on sait reconnaître ce qui vient d’eux, et ce qui sort de nulle part", affirme-t-il. Ainsi, il appelle à ce que cette compétence soit davantage reconnue par l’institution. "Il faudrait que le ministère nous soutienne clairement là-dessus. Qu’on puisse, en cas de doute fondé et partagé par plusieurs collègues, agir sans avoir à prouver l’impossible".

"Ça arrange les élèves mais ils ne sont pas dupes"

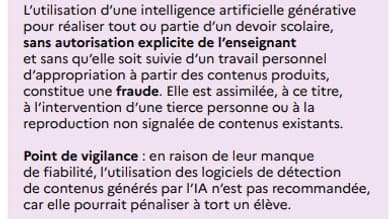

Un message qu’il a pu porter directement auprès du ministère. Depuis février, Christophe Cailleaux a participé à plusieurs réunions dans le cadre de l’élaboration d’un "cadre d’usage de l’intelligence artificielle en éducation". Ce texte, publié le 14 juin, est le résultat d’une consultation menée par le ministère auprès d’enseignants, de parents, d’élèves et de représentants syndicaux en vue de définir un cadre national face à l’arrivée massive de ces outils en classe.

Avec d’autres participants, l’enseignant s’est mobilisé pour que le document intègre explicitement la question de la triche, longtemps sous-estimée par l’institution. "On a dû batailler pour que cette notion figure noir sur blanc. Heureusement, on a obtenu gain de cause: ne pas en parler aurait envoyé un très mauvais signal aux élèves."

Pourtant, les élèves ne sont pas totalement naïfs, et une partie d'entre eux saisit bien les problématiques soulevées par l'IA. "Ils ne sont pas dupes de ce qui se passe", commente Christophe Cailleaux. "Ça les arrange d'un certain côté, mais ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui déconne, pour le dire de manière un peu familière".

"Je leur donne souvent cet exemple qui leur parle: c'est comme faire une séance de muscu mais en demandant à une machine de soulever les haltères à notre place. Évidemment, c'est plus facile mais ça ne va pas beaucoup nous servir".

Quand l'IA fait débat en salle des profs

Mais même dans le milieu éducatif, les avis divergent sur la manière d’appréhender cet outil. Grégoire Borst, professeur de psychologie de l’enfant et de l’adolescent à l’université Paris Cité et directeur de recherche au CNRS, estime que les enseignants ont plutôt intérêt à comprendre que le véritable enjeu n’est plus de traquer systématiquement les devoirs rédigés avec l’aide de l’IA.

Selon lui, cette obsession révèle surtout les limites de notre système d’évaluation scolaire, "essentiellement sommatif". Lui plaide plutôt pour un changement de paradigme face à l’inévitable diffusion de l’IA dans le monde professionnel:

"Si l’école passe son temps à vouloir repérer quand l’IA a été utilisée, elle rate l’essentiel. Il faut, au contraire, apprendre aux élèves à s’en servir intelligemment." "On vérifie que les élèves ont acquis une compétence ou une connaissance, mais on oublie que l’évaluation peut (et doit) aussi être formative. Elle devrait contribuer à la construction des savoirs."

De son côté, Christophe Cailleaux appelle à la prudence et défend un principe de précaution face à l’IA, du moins "tant que ses effets sur les apprentissages, la santé ou les données des élèves ne sont pas mieux encadrés". "Ces technologies n’ont que deux ans et demi. Est-ce bien raisonnable de tout bouleverser aussi vite?", s’interroge le professeur d’histoire-géographie, qui redoute une numérisation de l’école menée au pas de charge, bien loin des discours officiels sur la sobriété numérique et l'éloignement des écrans.

Dès la rentrée de septembre 2025, les élèves de 4e et de 2nde bénéficieront d'une formation en ligne obligatoire sur le sujet, a fait savoir Élisabeth Borne en février dernier. Une formation qui sera "aussi proposée aux enseignants" et qui "durera entre 30 minutes et 1h30 avec dix modules maximum, selon le niveau initial de l'élève". Au programme: des courts d'apprentissage sur le fonctionnement des IA, les enjeux autour des données exploitées par celles-ci ou son impact environnemental.

L'ÉCOLE À l'ERE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Lire l'épisode 1/3: "Ça rend paresseux, mais c'est difficile de s’en passer": l’IA générative, nouvel outil favori des élèves

Prochain épisode, le 5 juillet: "L’enjeu n’est plus de l’interdire": comment l’intelligence artificielle secoue l’enseignement supérieur