La station chinoise Tiangong-1 pourrait s'écraser au sud de Perpignan ou en Corse

Le vaisseau Shenzhou-9 alors qu'il se préparait à s'arrimer à la station Tiangong-1, en 2012. - Jiuquan Space Centre / AFP

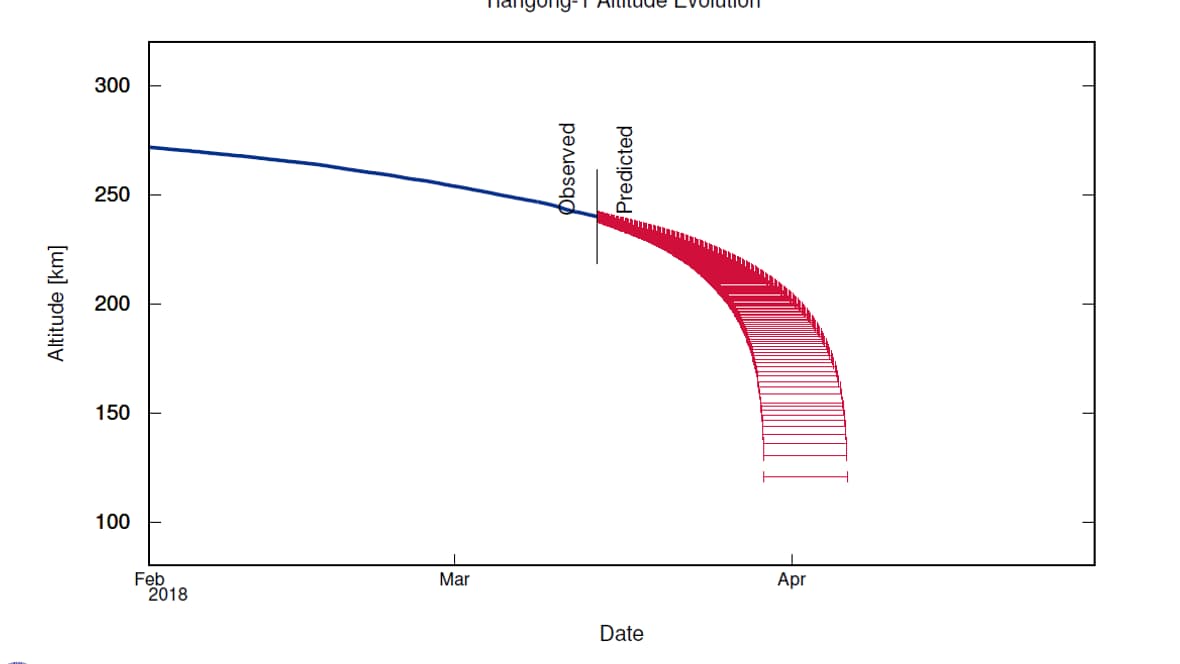

Le risque a beau être faible, il reste bien réel. Le crash de la station chinoise Tiangong-1, hors de contrôle depuis 2016, pourrait se produire en France. Quand? Entre le 29 mars et le 6 avril, selon l'ESA. Où? C'est la grande question. Mais le sud de la France fait partie des zones d'échouage possibles. Le site Satflare.com permet de suivre la trajectoire du cylindre quasiment en temps réel. Actuellement, l'objet de dix mètres de long et d'une masse de 8,5 tonnes se situe sur une orbite basse, à 235 kilomètres d'altitude.

On comprend à la lecture du graphique ci-dessus que la chute de Tiangong-1 est inéluctable. "Depuis 2016, sa trajectoire (celle de la station, NDLR) descend continûment vers la Terre", confirme Christophe Bonnal de la Direction des lanceurs du Centre national d'études spatiales, expert en débris spatiaux. Le phénomène d'attraction terrestre est commun à tous les satellites artificiels, explique-t-il. "Tout objet orbital, jusqu'à 2000 kilomètres d'altitude, rencontre encore un peu d'atmosphère résiduelle. Ces quelques molécules suffisent à le freiner. Et quand un satellite freine, il descend", explique le spécialiste. C'est la raison pour laquelle il faut régulièrement faire reprendre de l'altitude aux objets orbitaux.

"90 % de la station devrait se désintégrer"

Insistant sur le manque d'informations précises sur la conception de Tiangong-1, Christophe Bonnal estime que "90% des composants de la station vont statistiquement fondre" à l'entrée dans l'atmosphère et "n'impacteront pas la surface du globe". A contrario, "10%, mais peut-être 20 ou 30% impacteront la surface du globe".

Dans cette équation, les Chinois minimisent les risques: "Selon nos calculs et nos analyses, la plus grande partie du laboratoire spatial se consumera durant la chute", assurait en septembre 2016 la directrice adjointe du bureau des vols spatiaux habités, citée par l'agence officielle Xinhua.

En réalité, le risque de se prendre un débris sur la tête demeure assez faible. "La surface du globe, c'est 71% d'océans et de mers, 10% de déserts, 10% de savane et de forêt vierge... La zone densément peuplée par des hommes représente 3%. Donc la probabilité que quelqu'un soit touché est excessivement faible. A ce jour, il y a eu 25.000 rentrées atmosphériques depuis Spoutnik-1 en 1957. Personne n'a jamais été blessé, ni tué", résume Christophe Bonnal.

"Pour des raisons de mécanique orbitale", la zone d'impact potentielle se situe entre "+42,7 degrés et -42,7 degrés", explique encore le scientifique. Une latitude qui est "pile celle de Perpignan". En résumé, tout ce qui se trouve au sud de Perpignan est concerné par ce risque. "Mais la zone d'impact la plus probable se trouve significativement plus au sud, vers les 40° de latitude".

Dans les derniers instants, quand Tiangong va se disloquer en abordant les "90, 80, 70 kilomètres d'altitude", la fusion des débris sera visible si on se trouve en dessous. "Mais il y a toutes les chances que cela intervienne au milieu de l'océan", conclut Christophe Bonnal.