"Une absence totale d’administration de l’État": en 2003, les errements caniculaires de l'exécutif

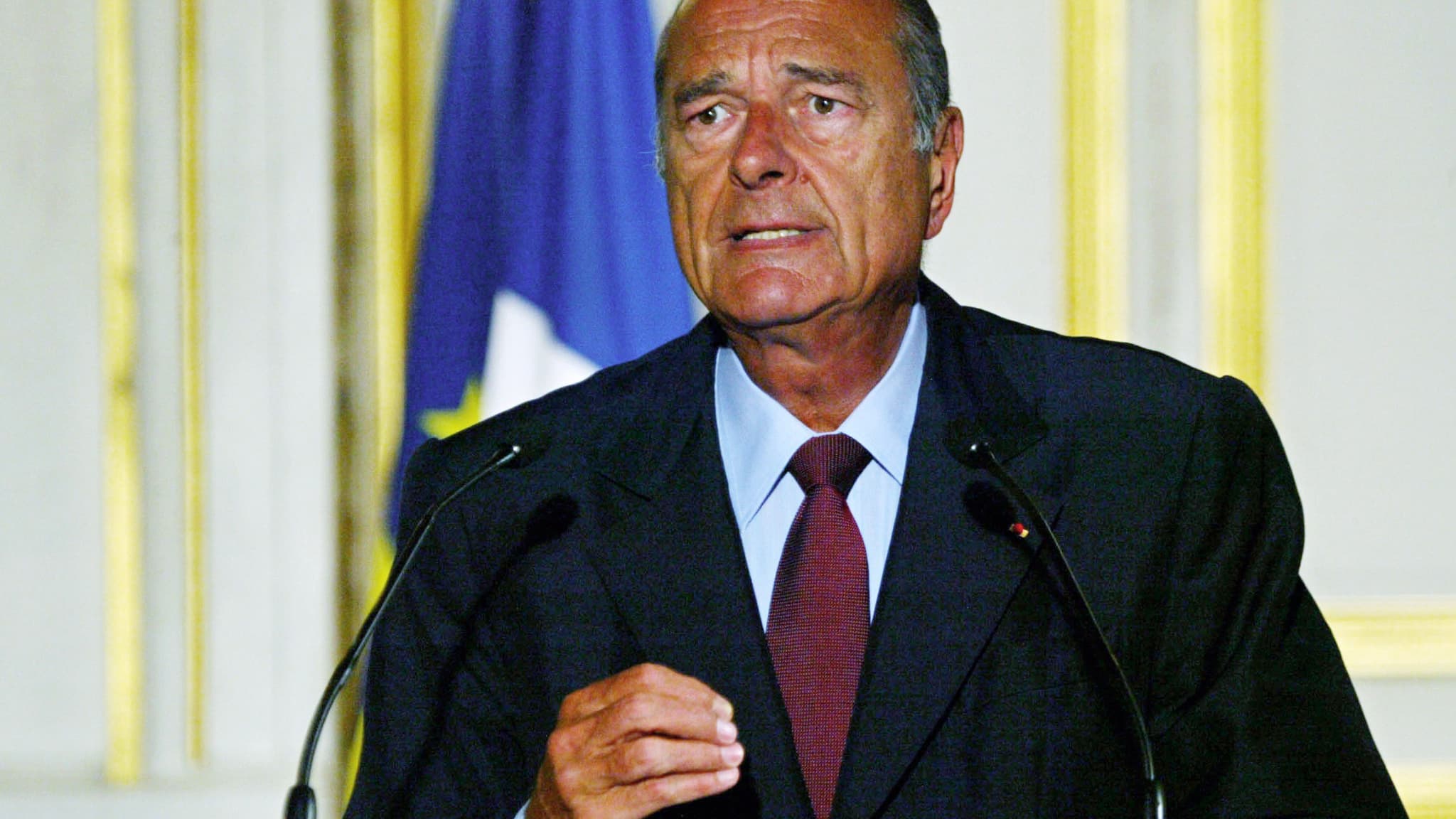

Jacques Chirac, accompagné de son Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, le 18 juin 2003 - Patrick Kovarik

Dans "Le pouvoir face à la crise", BFMTV.com vous fait revivre, dans une série en quatre épisodes, des séquences de l'histoire politique française où le sommet du pouvoir a dû affronter une crise majeure.

L’image fait partie de l’album-photo collectif des Français. Elle est pourtant banale. On y voit un homme dans un jardin, arborant un polo raccord avec la météo estivale, qui participe en duplex au 20 Heures de TF1. Il s’agit du ministre de la Santé, Jean-François Mattei. En l’espace d’une interview, ce généticien de renom, choisi pour sa grande compétence dans le domaine médical, parvient à mettre à mal toute la crédibilité de son gouvernement.

Lorsque s’exprime cet ancien élu centriste des Bouches-du-Rhône, la France subit un gros coup de chaud. Nous sommes le 11 août 2003. Depuis une semaine, deux tiers des stations météorologiques de France enregistrent des températures supérieures à 35 degrés. Des records ont été atteints un peu partout sur le territoire, de l’Eure à la Dordogne, en passant par la Vendée, la Côte-d’Or, les Yvelines et la Sarthe. Alors que le pays souffrait déjà de la sécheresse, comme ses voisins européens, la canicule s’est installée.

Ce n’est qu’à la fin du mois d’août que les autorités réaliseront que cette chaleur exceptionnelle s'est doublée d'une véritable catastrophe sanitaire. Des personnes âgées, à l’hôpital, à domicile ou dans des établissements médico-sociaux, sont mortes par milliers. Une hécatombe qui surpassera de loin les chiffres habituels.

Le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, en place depuis mai 2002, a pris un retard invraisemblable avant d’en saisir l’ampleur. Retour sur une vacance mortifère du pouvoir.

Besoin de repos

Lorsque la pause aoûtienne apparaît à l’horizon, l’exécutif l’attend avec impatience. "On venait de subir une période mai-juillet difficile, notamment avec les manifs contre la réforme des retraites. Il y avait de la fatigue", euphémise Jean-François Copé, à l’époque porte-parole du gouvernement et secrétaire d’État aux Relations avec le Parlement.

En effet, la France vient alors d’assister à l’un des mouvements de grève les plus importants de son histoire. Le ministre des Affaires sociales, François Fillon, a négocié longuement en amont avec les syndicats, afin d’éviter de reproduire la paralysie de l’hiver 1995. Malgré cela, plus d’un million de personnes ont battu le pavé le 13 mai 2003. La grogne contre le "plan Fillon", qui a fini par être avalisé grâce à un accord avec la CFDT, perdure jusqu’au mois de juillet. Chacun trépigne un peu.

Dominique Bussereau, alors secrétaire d’État aux Transports, ironise: "Vous savez, à l’époque de l’URSS, quand on parlait des forces spéciales soviétiques, les Spetsnaz, on disait, 's’il veulent attaquer la France, faut le faire le 15 août'. Personne n’est là!"

À commencer par le président de la République, réélu un an auparavant face à Jean-Marie Le Pen. Dès le 2 août, Jacques Chirac s’envole pour le Canada. Il s’installe avec Bernadette dans le discret village de North Hatley, à 150 kilomètres de Montréal. Le couple présidentiel a prévu de s'y isoler jusqu'au 19 août.

Début d’hécatombe

Dans l’Hexagone, les signaux faibles se multiplient aussitôt. La chaleur décime certains élevages, notamment dans les départements de l’ouest, déclenchant la colère et l’inquiétude des agriculteurs. Le propre d’une canicule, c’est de voir la température demeurer à un niveau élevé la nuit - entre 22 et 25 degrés selon les endroits - pendant plusieurs jours. Impossible, dans ces conditions, de rafraîchir les entrepôts. Rien que dans la filière avicole, entre quatre et cinq millions de volailles sont mortes durant l’été 2003.

Dans les services d’urgence hospitaliers, on tire la sonnette d’alarme. Débordés, surtout en Île-de-France, les personnels soignants sont vite confrontés à une surmortalité des personnes âgés: 286 morts surnuméraires attribuables à la canicule dès le 4 août, puis 1202 le 8 août selon le décompte de l’Inserm.

Ce n’est qu’à cette date, d'ailleurs, que la direction générale de la Santé (DGS) publie un premier communiqué de presse. Il indique que la vague de chaleur est "susceptible d'entraîner des répercussions graves sur la santé des personnes" et énumère quelques conseils pratiques à visée préventive. Pas davantage.

"Fillon était en Toscane"

En tant que porte-parole du gouvernement, Jean-François Copé est aux premières loges du fiasco qui se prépare. "Pour dire les choses simplement, j’ai vite constaté une situation d’absence totale d’administration de l’État", reconnaît-il aujourd’hui.

"La lourdeur de la structure de l’administration centrale a conduit à une inefficacité absolument dramatique. L’État était parti en vacances, la classe politique était partie en vacances. Jean-Paul Delevoye, ministre de la Fonction publique, et François Fillon, ministre des Affaires sociales, n’étaient pas joignables. Fillon était en Toscane", se souvient le maire de Meaux.

Faisons abstraction un instant des rivalités politiques - la guerre Copé/Fillon survenue depuis, notamment - que ces souvenirs peinent à dissimuler. À l’heure des réseaux sociaux et des réactions épidermiques, l’idée même de voir les membres d’un gouvernement disparaître des écrans radars pendant plusieurs semaines paraît lointaine. L’été 2020 suractif de Jean Castex et de certains de ses ministres est là pour l’illustrer.

Le corollaire de ce "droit à la déconnexion" que s’octroyait alors la classe politique (et qui peut se comprendre), c’est l’absence de réactivité. Voire de réalisation de ce qui est en train de se produire. "Cette crise, je l’ai subie plus qu’autre chose. J’étais en vacances en Charente-Maritime", abonde Dominique Bussereau.

"Nous étions hébergés chez des amis, ma future résidence était en travaux. Je voyais à distance que c’était difficile, mais là où on était, on ne ressentait pas la canicule. J’étais secrétaire d’État aux Transports, donc je n’avais pas d’éléments qui me remontaient. Je n’avais pas conscience de ce qu’il se passait, hormis l’inconfort. Je n’étais pas encore président de département et je n’étais plus maire", poursuit-il.

Absence de capteurs

En d’autres termes, pas de capteurs. Dominique Bussereau apprend presque par hasard qu’il y a eu 14 morts dues aux fortes chaleurs dans son fief électoral. "Les agences régionales de santé n’avaient pas encore été créées par Roselyne", explique-t-il, se référant à son amie Roselyne Bachelot, actuelle ministre de la Culture, qui était à la Santé lorsque les ARS ont vu le jour en 2010.

Dans l’entourage de Jean-Pierre Raffarin, il devient toutefois difficile d’ignorer le problème. Les températures ne baissent pas. Paris est une fournaise. Le centre et l'ouest du pays souffrent toujours autant avec 40 degrés à Auxerre, Poitiers, Bergerac, Bordeaux, Dax ou Albi. Le pourtour méditerranéen frôle également la barre des 40. Malgré tout, au sein de l'exécutif, chacun reste dans son lieu de villégiature.

"Je pars rejoindre des amis à La Baule avec ma femme et mes enfants. Raffarin m’appelle pendant que je suis sur la route", raconte Dominique Bussereau. "Le Premier ministre commence à voir des choses qui sortent dans la presse. Il me 'teste' à la fois en tant qu’ami et en tant qu’élu de sa région (Poitou-Charentes, NDLR). Lui était en vacances en Haute-Savoie à ce moment-là."

Commode. Toujours au téléphone, Jean-Pierre Raffarin tuyaute son secrétaire d’État sur un choix qui va s’avérer lourd de conséquence: "Je vais faire monter Mattei au créneau." Comprendre, demander à son ministre de la Santé de passer à la télévision pour rassurer les Français.

Le crash Mattei

C’est là que la machine, où l’on cherche en vain un conducteur, va complètement dérailler. Pourtant Jean-François Mattei, que l’ex-maire de Marseille Jean-Claude Gaudin surnommait "le petit génie", n’est pas n’importe qui.

Député des Bouches-du-Rhône pendant 12 ans, professeur de pédiatrie et de génétique médicale, le ministre de la Santé fait un sans-faute depuis son arrivée avenue de Ségur. Il réussit en douceur là où ses prédécesseurs se sont cassé les dents. Des médecins généralistes aux libéraux, en passant par l’industrie pharmaceutique, tous sont amadoués. À l’Elysée, le couple Chirac apprécie particulièrement.

"Mattei était comme (Olivier) Véran: un type très pédagogue, très efficace, qui connaissait son domaine", résume Dominique Bussereau.

Ces talents, pour certifiés qu’ils soient, ne prémunissent pas contre une embardée de communication. Car au-delà des images du ministre au journal de 20 Heures, habillé en vacancier dans le jardin de sa résidence secondaire du Var, il y a le contenu.

"Je ne pense pas du tout qu'il y ait eu une sous-estimation. Pour sous-estimer, il faut être averti, or cette canicule n'était pas prévisible", se borne à déclarer Jean-François Mattei le 11 août. Quant aux morts, il s’agirait avant tout de personnes "en fin de vie".

Pelloux sonne l’alerte

En somme, la situation est sous contrôle. Le souci, c’est qu’une autre sortie médiatique, faite la veille, produit un effet de contraste désastreux pour le gouvernement. Patrick Pelloux, à l’époque président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France, s’est insurgé le 10 août dans les colonnes du Parisien:

"Nous sommes confrontés à une véritable hécatombe. Les autorités sanitaires ne prennent pas la mesure de la gravité de ce qui se passe. Aucun recensement statistique, aucun mot d'ordre général, rien. Pourtant, des vieux meurent de chaud."

Après le 20 Heures raté de son ministre de la Santé, Jean-Pierre Raffarin appelle illico Jean-François Copé. "Tu ne pars plus en vacances. Tu vas t’occuper de la com’ du gouvernement", lui ordonne-t-il. Le Premier ministre ne rentre de son séjour à Combloux que le 14 août pour présider une première réunion de crise. Jacques Chirac, lui, est toujours au Québec et ne pipe mot aux Français, même s’il se tient informé de la situation.

"J’étais harcelé par vos confrères sur la sortie de Mattei. Il y avait eu une défaillance colossale, même si au demeurant Mattei était quelqu’un de très bien", affirme Jean-François Copé. "J’étais en contact permanent avec les 'dircab' (directeurs de cabinet ministériel, NDLR). C’était éprouvant, mais j’avais le feu sacré à l’époque, donc je serrais les dents."

L’opposition n’hésite pas à faire ses choux gras de l’incurie gouvernementale. Le 12 août, le Parti socialiste dénonce la "communication fébrile et dérisoire" de l’exécutif, qui tente de riposter en fustigeant "les polémiques partisanes". Une dérisoire bataille de chiffonnier au regard des enjeux.

Chirac revient

Pendant ce temps-là, les funérariums et l’Institut médico-légal de Paris n’ont plus de place pour accueillir les cadavres. Les nuits allant du 10 au 14 août sont particulièrement terribles - c’est là que se concentre le pic de décès.

Jean-Pierre Raffarin décide de mettre en place le "plan blanc", qui permet à l’AP-HP et autres établissements de santé de réquisitionner tous les infirmiers et médecins dont ils ont besoin. Une première depuis la vague d’attentats islamistes de 1995.

Le 14 août, Le Parisien publie une enquête qui dénombre "au moins" 2000 morts rien qu’en Île-de-France. Le lendemain, la DGS avance le chiffre de 3000 morts sur l’ensemble du territoire. Alors que les températures redeviennent normales, le gouvernement s’active pour avoir une vision plus claire des choses. Le directeur général de la Santé, Lucien Abenhaïm, explique dans les colonnes du Monde que le bilan "correspond à ce que l’on observe dans les épidémies de grippe". Jean-François Mattei obtient son limogeage quelques jours après.

Jacques Chirac revient du Canada le 19 août. Comme prévu. Il n’aborde publiquement le sujet de la canicule que le 21 août, au sortir du Conseil des ministres. Le visage bronzé, le chef de l’État fait cette déclaration:

“Les conséquences tragiques de la canicule montrent - et chacun doit en avoir conscience - à quel point il est nécessaire que notre société devienne plus responsable, plus attentive aux autres, à leur désarroi, à leur souffrance, à leur vulnérabilité (...). La solidarité familiale bien sûr, le respect dû aux personnes âgées ou handicapées, les relations de voisinage, l'action des communes, à cet égard, sont indispensables à la vie en société.”

Entre 14.800 et 19.490 morts

Ce n’est que le 25 septembre que l’Inserm remet son rapport d’étape commandé par le ministère de la Santé. Ses deux auteurs, les épidémiologistes Denis Hémon et Eric Jougla, écrivent que le nombre cumulé des morts "en excès" par rapport aux années précédentes avait été d’environ 14.800 entre le 1er et le 20 août - soit 60% de plus que la mortalité attendue. Une étude parue en 2007 fera même état de 19.490 morts.

"Ça a été d’une brutalité extrême", relate Jean-François Copé. "Rien à voir avec le Covid: on a eu 15.000 morts en l’espace de 20 jours, vous imaginez!" Un autre membre du gouvernement, contacté par BFMTV.com, n’en mène pas plus large. "Au retour des vacances, l’ambiance est grave. On sent qu’on a loupé un truc. Il y a eu un gros coup sur la casserole."

"C’était inédit. Donc dans ces cas-là, ce qu’on a envie de dire c’est, 'pas deux fois'. Et en l’espèce le président de la République a pris la bonne décision en retirant un jour férié. Ça a permis d’économiser entre deux et trois milliards d’euros par an, fléchés vers l’accompagnement des personnes âgées. Tout notre secteur dédié au quatrième âge était défaillant. Mais ce n’est pas propre au gouvernement Raffarin...", juge Jean-François Copé.

Pour Dominique Bussereau, le sentiment qui prévaut est "une immense pitié pour toutes ces personnes âgées". "Leurs enfants ont pris conscience de leur solitude et du besoin de solidarité entre générations", se convainc-t-il.

Depuis cet été meurtrier, les épisodes caniculaires - de plus en plus fréquents - sont mieux maîtrisés. 16 ans plus tard toutefois, la France a de nouveau été confrontée, avec l’épidémie de Covid-19 et le confinement qui en a découlé, à la douloureuse question de la prise en charge des personnes âgées.

S’il sait gré à Emmanuel Macron et Édouard Philippe d’avoir fini par prendre de bonnes décisions pour gérer "leur" crise sanitaire, Jean-François Copé estime que les carences demeurent. Ce qu’il voit de commun avec la canicule de 2003?

"L’impréparation totale de l’État français. Comme l’écrivait Jean Racine, le mal vient de plus loin."

> A SUIVRE, EPISODE 2 DE "LE POUVOIR FACE A LA CRISE", LE SANG CONTAMINE