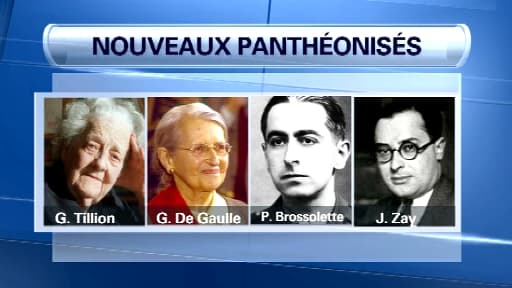

Hollande fait entrer quatre figures de la Résistance au Panthéon

Germaine Tillion, Geneviève De Gaulle, Pierre Brossolette et Jean Zay devraient être les quatre prochains "panthéonisés". - -

Germaine Tillion, Geneviève De Gaulle-Anthonioz, Pierre Brossolette et Jean Zay. Quatre noms, quatre personnalités symbolisant la Résistance française durant l'oppression nazie sous l'Occupation. Quatre Français qui ont été choisis par François Hollande vendredi, pour être inhumés au Panthéon. Soixante-dix ans après la Libération, leurs parcours nous replongent dans une douloureuse page de l'Histoire française.

Germaine Tillion

Morte en 2008 à l'âge de 101 ans, Germaine Tillion a été d'abord connue pour être l'une des premières femmes ethnologues. Diplômée de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole du Louvre, elle a effectué avant-guerre plusieurs séjours en Algérie pour étudier une ethnie berbère.

Elle fait également partie des tout premiers résistants quand les troupes allemandes occupent la France, en 1940. Dès 1941, elle prend la tête d'un réseau d'évasion de prisonniers de guerre. Après l'arrestation de la plupart de ses camarades, elle se tourne vers un réseau lié à l'Angleterre. Arrêtée, elle est déportée en octobre 1943 au camp de concentration pour femmes de Ravensbrück, en Allemagne. Elle y perdra sa mère, déportée comme elle.

A sa libération, elle reprend ses travaux d'ethnologie. Elle sera directrice d'étude à l'Ecole pratique des hautes études. Elle se consacrera aussi à des travaux sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et sur le camp où elle a été déportée, Ravensbrück.

Geneviève De Gaulle-Anthonioz

Geneviève De Gaulle-Anthonioz, la nièce du Général, a 20 ans quand les Allemands envahissent la France en 1940. Comme Germaine Tillion, elle est l'une des "résistantes de la première heure", intégrant dès juin 1940 le groupe du Musée de l'Homme, puis le réseau Défense de la France, où elle multiplie les actions de renseignement et d'information.

Arrêtée par la Gestapo française en juillet 1943, elle est elle aussi déportée à Ravensbrück. C'est là qu'elle rencontrera Germaine Tillion... Placée à l'isolement en 1944, elle parvient à survivre. Elle tirera un livre de sa vie en déportation, La Traversée de la nuit, écrit un demi-siècle après.

Après-guerre, elle participe à l'essor du mouvement politique fondé par son oncle, le RPF, et s'engage aussi auprès des plus démunis: elle sera présidente d'ATD-Quart Monde de 1964 à 1998, et décède en 2002.

Pierre Brossolette

C'est par sa fin tragique que Pierre Brossolette incarne le plus, dans l'imaginaire collectif, l'héroïsme de la résistance: le 22 mars 1944, il se jette d'une fenêtre du bâtiment de la Gestapo où il a été conduit pour être interrogé et torturé. Avant-guerre, il a milité au Parti socialiste, la SFIO, et a exercé comme journaliste après avoir été reçu premier à l'Ecole normale supérieure.

Mobilisé en 1939, il fait partie, comme Geneviève De Gaulle, des résistants précoces en intégrant le Groupe du Musée de l'Homme dès sa démobilisation. En octobre 1942, il prend la tête de la Section opératoire, service chargé de faire le lien entre les résistances "intérieure" et "extérieure". A ce titre, il rencontrera le général De Gaulle à Londres en tant que représentant de la résistance en France. C'est lors d'un retour d'une de ses liaisons avec Londres qu'il est arrêté sur dénonciation.

Jean Zay

Le nom de Jean Zay, enfin, est associé à la Troisième République. Il s'engage très jeune au sein du parti radical, devient député à 27 ans et ministre du Front populaire à 32, avec le porte-feuille de l'Education. Un poste duquel il démissionne en 1939 pour s'engager volontairement dans les troupes françaises à la déclaration de guerre.

Arrêté le 15 août 1940 par le nouveau gouvernement de Vichy, il est accusé de "désertion devant l'ennemi" et interné à la prison militaire de Clermont-Ferrand. Il cumule tout ce que le gouvernement de collaboration hait: il est d'origine juive, franc-maçon, pacifiste et ancien membre du Front populaire. Condamné, il purge sa peine à la prison de Riom, depuis laquelle il travaille à des réformes pour l'après-Vichy...

Mais le 20 juin 1944, quelques jours après le Débarquement et deux mois seulement avant la Libération, des miliciens viennent le chercher dans sa cellule. Prétendant son transfert vers une autre prison, ils l'exécutent sommairement dans un bois.