Avocat, militant de l'indépendance algérienne: qui était Ali Boumendjel?

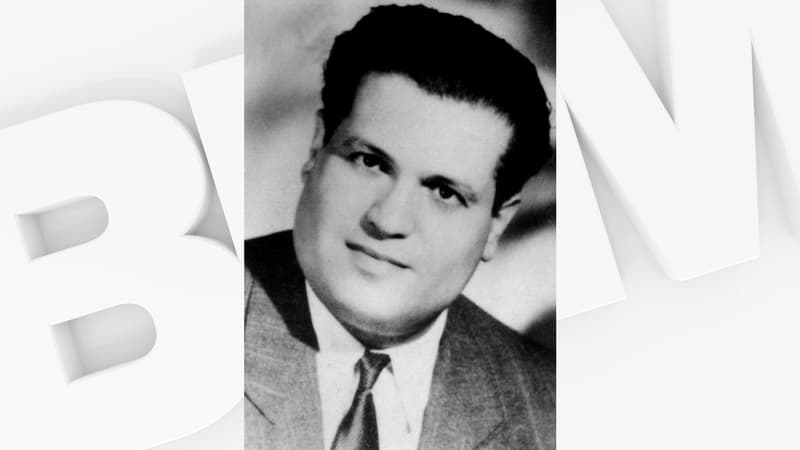

Portrait non daté d'Ali Boumendjel. - AFP

Sans doute n'était-ce plus qu'un secret de polichinelle depuis la parution en 2001 des mémoires du général Paul Aussaresses, qui avait avoué avoir donné l'ordre de tuer Ali Boumendjel puis de maquiller sa mort en suicide. Mais cette fois, la fin tragique de l'avocat et militant de l'indépendance algérienne en mars 1957 rejoint l'histoire officielle.

Un "acte symbolique"

Ce mardi, en marge d'une rencontre avec quatre petits-enfants du défunt, Emmanuel Macron a reconnu par communiqué qu'Ali Boumendjel avait bien été "torturé et assassiné" par l'armée française et ce, "au nom de la France".

"Aucun crime, aucune atrocité commise par quiconque pendant la Guerre d'Algérie ne peut être excusé ni occulté", a également observé le chef de l'Etat.

Cette parole officielle s'inscrit au registre des "actes symboliques" qu'Emmanuel Macron s'est engagé à accomplir pour réconcilier les mémoires française et algérienne, près de 60 ans après les accords d'Evian et la fin de la présence française en Algérie, dans le sillage du rapport que l'historien Benjamin Stora.

"Mais qui a tué maître Boumendjel?"

Ce mercredi, le nom d'Ali Boumendjel paraît peut-être obscur à de nombreux Français. Pourtant, sa mort avait immédiatement attiré le soupçon de l'opinion en son temps, et une partie de la presse hexagonale avait ouvertement suggéré que son "suicide" par défenestration depuis un immeuble de la banlieue d'Alger n'était peut-être pas de son fait.

Comme l'a relevé l'historienne Malika Rahal dans son livre Ali Boumendjel: une affaire française, une histoire algérienne, recensé ici sur France Culture, France Observateur, première mouture de L'Obs, avait ainsi titré à l'époque: "Mais qui a tué maître Boumendjel?"

Dans le bain de la politique

Ali Boumendjel est né le 24 mai 1919, à Relizane dans un milieu paysan kabyle. Son père cependant est instituteur et son fils, brillant élève, poursuit l'ascension sociale entreprise par le paternel. Il devient avocat au terme de ses études de droit. Mais dans cette Algérie d'après Seconde Guerre mondiale, laissée endolorie par les massacres du printemps 1945, comme celui du 8 mai à Sétif, lors desquels l'armée française a violemment réprimé des manifestations nationalistes et anticoloniales, la politique l'attrape par la manche de sa robe.

Ali Boumendjel place ses deux pieds - comme son frère Ahmed qui deviendra ministre en 1962 - dans le sillon de l'indépendantisme: l'un dans l'Union démocratique du manifeste algérien dont il devient adhérent, l'autre du côté du Front de libération nationale dont il assure la liaison avec le premier mouvement. Il porte même son combat à l'international. Comme l'a rappelé le texte de l'Elysée, il participe au congrès mondial de la paix qui se tient à Helsinki, en mai et juin 1955.

Pris lors de "la bataille d'Alger"

Mais le parcours du personnage public, qui au privé a épousé Malika bientôt mère de ses quatre enfants, tourne court. Il est arrêté le 9 février 1957 au cours de ce que l'on a appelé la "Bataille d'Alger", en fait une gigantesque opération de police assurée par les parachutistes visant à démanteler les réseaux du FLN dans la capitale après une série d'attentats.

Un événement déterminant de la guerre d'Algérie, immortalisé dès 1966 au cinéma par le chef-d'oeuvre du réalisateur italien Gillo Pontecorvo.

Un homme "très cultivé"

Ali Boumendjel est alors emprisonné, mis au secret, torturé par les hommes de la 10e division parachutiste puis jeté du haut d'un immeube d'El Biar, surplombant Alger, le même que celui où sera détenu puis également assassiné le mathématicien Maurice Audin en juin de la même année. Emmanuel Macron a d'ailleurs reconnu le 13 septembre 2018 que ce dernier avait été "torturé puis exécuté ou torturé à mort par des militaires".

Le journaliste Henri Alleg connaît lui aussi les affres du bâtiment d'El Biar et lui aussi en 1957. Il écrit La Question depuis sa cellule, récit des sévices et des humiliations qu'il subit alors. Parvenu à réchapper à ses tortionnaires, Henri Alleg aura d'autres occasions de revenir sur sa captivité. Au détour de l'une d'entre elles, au cours d'un entretien accordé à Lamria Chetouani en 1998, il décrit même l'un des traits de la personnalité d'Ali Boumendjel, saluant sa culture:

"Il faut dire que par certains côtés de leur culture, certains intellectuels étaient beaucoup plus français que certains gros colons de la Mitidja qui étaient complètement ignares. Ils connaissaient en gros ce qu'il fallait savoir, et pas plus, du point de vue de l'histoire de France et de la culture française alors que les gens comme Ferhat Abbas, Kaddour Sator et Ali Boumendjel étaient des hommes très cultivés. Ça énervait les gros colons qui entendaient ces 'bougnoules' leur citer Rousseau, Voltaire, Robespierre, Saint Just, alors qu'eux n'en connaissaient que les noms".

L'Etat algérien n'a pas négligé le souvenir d'Ali Boumendjel. En 1999, il est honoré à titre posthume de l'orde national du mérite algérien. Une rue d'Alger et une station de métro lui rendent hommage. Et à Relizane, sa ville natale, c'est tout un quartier qui porte son nom.