2017-2022: quel est le bilan économique d'Emmanuel Macron?

Le bilan économique d'Emmanuel Macron. - AFP

Diminuer la dépense publique et réduire le chômage. Tels étaient les deux grands objectifs du candidat Emmanuel Macron en 2017. La premier objectif permettant de réduire in fine la fiscalité et donc de redonner du pouvoir d'achat aux Français. Le second de mettre fin à 30 ans de chômage de masse et d'augmenter la "quantité" de travail dans l'Hexagone préalable pour le candidat Macron à une croissance plus importante.

Cinq ans, deux crises sociales (les gilets jaunes, la réforme des retraites) et une pandémie mondiale plus tard quel bilan peut-on tirer du bilan économique du quinquennat Macron?

D'abord, concernant les promesses de campagne, sur les 37 engagements économiques d'Emmanuel Macron de 2017, 65% ont été tenus. Et sur le travail et le social, ce sont 64% de mesures qui ont été mises en oeuvre.

Il s'agit des deux catégories -selon le décompte réalisé par Le Monde- sur lesquelles le plus de promesses ont été tenues.

Des promesses globalement tenues mais les résultats ont-ils été à la hauteur des ambitions?

Le chômage a fortement baissé

"Inverser la courbe". Le président Hollande l'avait compris avec son mantra sur le chômage. Un président ne peut prétendre à sa réélection si sa politique n'a pas eu d'effet sur l'emploi dans le pays. Confronté à la crise des subprimes, le mandat de Nicolas Sarkozy a vu le chômage passer de 8,1 à 9,5% de la population active. Celui de François Hollande n'aura pas donné lieu à une baisse spectaculaire. La lente décrue amorcée dès 2015 n'aura finalement permis que de ramener le chômage au même niveau ou presque qu'en 2012, soit 9,6% de la population active selon l'Insee.

Sur ce point le quinquennat qui vient de s'écouler marque une vraie différence. En cinq ans le chômage est passé de 9,5% de la population active à 7,4% selon l'Insee. Le chef de l'Etat peut se targuer de s'approcher de l'objectif qu'il s'était fixé en début de quinquennat soit d'atteindre 7% en 2022. Le taux de chômage est ainsi au plus bas depuis près de 15 ans dans le pays.

La hausse provoquée par le Covid en 2020 - moins catastrophique que ce qui avait été un temps anticipé - a été effacée.

Soutenus par le plan "un jeune, une solution", les 15-24 ans ont vu leur taux de chômage descendre à 15,9%, son plus bas niveau depuis 1981.

Le terme de "plein-emploi" a même refait son apparition dans le débat public comme un objectif qui semble désormais atteignable.

De nombreuses réformes

Quelles réformes ont permis cette décrue? Les ordonnances de la réforme du code du travail de 2017, la réforme de l'assurance chômage, de la formation ou encore la transformation du CICE en baisses de charges pérennes sont mis en avant par le gouvernement pour expliquer cette décrue.

La réforme du Code du travail par ordonnances aura été le premier gros chantier du quinquennat en 2017. Répondant à la volonté du chef de l'Etat de "libérer le travail", elle s'est heurté d'emblée à des oppositions de gauche très remontées contre une "liquidation" du Code du travail.

Parmi les points les plus controversés figuraient le plafonnement des indemnités prud'homales, la fusion des instances représentatives du personnel ou le poids accru de l'accord d'entreprise par rapport à la branche. Dans les rangs syndicaux, les effets des ordonnances sur le dialogue social sont aujourd'hui vivement critiqués. La CFDT a notamment dénoncé début 2022 une réforme qui a engendré une "disparition massive des représentants de proximité".

En 2018, est venu l'acte II de la "rénovation du modèle social" avec la réforme de la formation professionnelle. Celle-ci a revu en profondeur l'apprentissage, en assouplissant les conditions d'entrée et d'ouverture de CFA (centres de formation d'apprentis). Le nombre d'apprentis a depuis atteint des records avec plus de 700.000 contrats en 2021, une hausse portée par l'enseignement supérieur, avec comme revers un déséquilibre financier.

La réforme a aussi revu le fonctionnement du CPF (Compte personnel de formation), désormais monétisé et utilisable librement par chaque salarié via une application. Cela a engendré un boom de formations, avec en corolaire un démarchage abusif en masse et des fraudes.

Une baisse dans toute l'UE

Dernier gros morceau avec la réforme de l'assurance chômage, l'une des plus contestées du quinquennat. Présentée en juillet 2019, elle connaît un parcours chaotique: son application est reportée à plusieurs reprises du fait du Covid et de la bataille judiciaire acharnée des syndicats. Le très décrié nouveau calcul de l'allocation chômage, qui pénalise l'indemnisation des demandeurs d'emploi alternant périodes de travail et d'inactivité est entré en vigueur le 1er octobre. Ses effets, progressifs, n'ont pas encore été mesurés.

Reste que les bons résultats concernant les chiffres du chômage sont à relativiser. D'abord parce que le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en incluant l'activité réduite (catégories A, B et C), reste élevé à 5,659 millions. Et les demandeurs d'emploi de longue durée (inscrits depuis un an ou plus) représentent 49,6% du total.

Ensuite parce que la décrue avait débuté avant 2017. Difficile d'établir une complète causalité entre les réformes du quinquennat et la baisse du taux de chômage.

Enfin, si la France a réussi à faire reculer son chômage, c'est aussi le cas de la plupart des pays de la zone euro. Le taux de chômage est passé sur la période de 9,1 à 7% de la population active des 19 pays de la zone. Un recul de 2,1 points qui est exactement le même que celui de la France sur la même période.

Le pouvoir d'achat a progressé

Durant le quinquennat c'est devenu le sujet de préoccupation numéro 1 des Français. Un constraste important avec 2017. Cette thématique était d'ailleurs secondaire dans le programme du candidat Macron. Elle était principalement axée sur une baisse de la fiscalité. Suppression des cotisations salariales maladie compensée par une hausse de la CSG pour les retraités et de la taxe d'habitation sur les résidences principales. La seule mesure de redistribution était la promesse de hausse de 50% de la prime d'activité -entrée en vigueur progressivement entre 2018 et 2021.

Mais le quinquennat a été bousculé sur ce point avec le mouvement des gilets jaunes. Et des mesures non prévues initialement ont finalement été prises comme la "prime Macron" et la baisse de la deuxième tranche d'impôt sur le revenu (de 14 à 11%) en 2020.

Au total ce sont 50 milliards d'euros qui auront été versés aux Français à la faveur de ces baisses de prélèvement, selon Bercy.

Sur ce point aussi, le bilan du quinquennat Macron semble meilleur que celui des deux précédentes mandatures. Dans une étude dévoilée ce 17 mars, l'OFCE dresse un bilan de cette thématique.

"Sur la base des évolutions issues des comptes nationaux et d’une prévision pour le premier semestre 2022, le pouvoir d’achat par unité de consommation a crû en moyenne de 0,9% par an sous le quinquennat d’Emmanuel Macron, ce qui correspond à un gain annuel moyen de près de 300 euros, assurent les auteurs de l'étude. C’est plus que durant le quinquennat de François Hollande (+0,1 %) ou celui de Nicolas Sarkozy (+0,2 %) mais moins que durant les mandats précédant la crise de 2008."

Au total, le niveau de vie des 10 % de ménages les plus modestes a progressé de 5,3% entre 2017 et 2021, soit 600 euros, quand celui des 10 % de ménages les plus aisés a augmenté de 3,5 %, soit environ 2 600 euros.

Une hausse que le centre de recherche économique de Sciences Po impute aux créations d'emplois (957.000 emplois salariés créés depuis 2017 selon l'Insee et la Dares) et aux baisses d'impôts de ce quinquennat passé.

Les impôts ont baissé

Transformation de l'ISF en IFI, diminution de la deuxième tranche d'impôt sur le revenu, instauration de la "flat tax" sur le capital, suppression de la taxe d'habitation (l'exonération sera totale en 2023), baisse des impôts de production et réduction du taux d'impôt sur les sociétés... En cinq ans, ce sont au total 50 milliards d'euros d'impôts en moins qui ont été récoltés par l'Etat.

La part des prélèvements obligatoires est passé de 45,1% du PIB en 2017 selon l'Insee à 43,5% en 2022 selon le projet de loi de finances pour 2022. Un niveau que le pays n'avait plus atteint depuis plus de 10 ans.

Avec ces baisses, le chef de l'Etat souhaitait redonner du pouvoir d'achat aux ménages et restaurer la compétitivité de la France.

Si le premier objectif -plus facilement chiffrable- semble avoir été atteint, le second est davantage discuté. La France serait devenu en 2019 (et le serait restée depuis) la première destination en Europe pour les investissements étrangers selon le cabinet E&Y.

Si avec près de 1200 projets comptabilisés en 2019, la France a effectivement progressé (600 projets en moyenne lors du quinquennat précédent) et a dépassé le Royaume-Uni et l'Allemagne, il s'agit principalement de petits projets d'investissements. Ainsi selon EY, le nombre moyen d'emplois créés par projet d'investissement étranger en France était de 34 en 2020 contre 48 pour l'Allemagne, 61 pour le Royaume-Uni et même 135 en Espagne.

Autre point qui souligne le fait que la France est encore convalescente en matière de compétitivité: le déficit commercial du pays a atteint un record en 2021 selon les douanes à 84,7 milliards d'euros. Malgré les baisses du coût du travail, le pays peine toujours à être attractif sur les marchés internationaux. Entreprises exporatrices trop petites, investissements trop faibles dans la recherche, produits "Made in France" trop peu innovants... Les chantiers ne manqueront pas au futur président pour restaurer la compétivité.

Les dépenses publiques n'ont pas diminué

Emmanuel Macron ne se sera pas attaqué au "pognon de dingue" durant ce quinquennat malgré ses promesses. En 2017, le candidat d'En Marche souhaitait en effet réaliser en cinq ans 60 milliards d'économie, diminuer de 120.000 le nombre de postes de fonctionnaires, ramener le déficit du Budget à 0,5% et réduire la part des dépenses publiques à 52% du PIB.

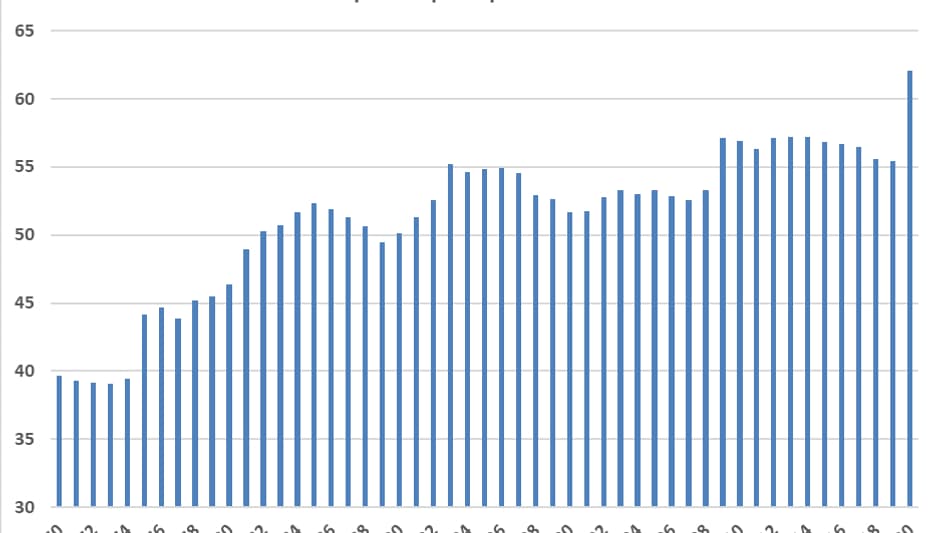

Des objectifs que le chef de l'Etat n'aura pas été en mesure d'atteindre. Entre 2017 et 2022 la part des dépenses publiques dans le PIB sera passée de 55,1% à 55,6% du PIB. Un retour à la case départ après l'explosion des dépenses du "quoi qu'il en coûte" des années Covid comme on peut le voir sur ce graphique du site Fipeco.

La dette publique dans le même temps est passée de 100 à 113% du PIB. En cinq ans, la dette aura donc augmenté de 700 milliards d'euros. Le résultat d'un "quoi qu'il en coûte" probablement inévitable et d'ailleurs approuvé par la Cour des Comptes.

Cela dit, même avant la crise du Covid, la trajectoire n'était pas celle promise par le candidat en 2017. La diminution du poids des dépenses publiques étant modeste, restant au dessus des 55% du PIB.

La crise des gilets jaunes et le grand débat qui a suivi a anesthésié les ambitions d'Emmanuel Macron en la matière. Notamment sur la diminution du nombre de postes de fonctionnaires.

"J'assume totalement d'abandonner cet objectif s'il n'est pas tenable", assurait-il en 2019 au cours d'une conférence de presse. Quand on doit réinvestir dans la sécurité, dans l'éducation et dans la justice, je ne vais pas donner des injonctions contradictoires au gouvernement."

Lors de sa campagne, le candidat Macron avait promis de supprimer 50.000 postes dans la fonction publique d'État et 70.000 dans les collectivités locales, soit 120.000 au total.

Durant le quinquennat, les effectifs dans les trois fonctions publiques (Etat, santé, collectivités) auront même grossi si on y adjoint les contractuels, passant de 5,52 à près de 5,7 millions.

La question des retraites n'a pas été réglée

Encore une conséquence du Covid. La réforme des retraites qui avait été présentée fin janvier 2020 en Conseil des ministres n'a pas abouti. Le processus législatif ayant été arrêté en mars de cette année avec l'émergence du Covid.

Seule promesse tenue en la matière, le minimum vieillesse a bien été augmenté de 100 euros par mois: l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) est en effet passée de 803,20 euros en 2017 à 903,20 euros en 2020 et s'établit désormais à 916,78 euros.

En revanche, le grand dessein présidentiel d'un "système universel" - censé remplacer la quarantaine de régimes existants - n'a pas survécu au Covid. Après des semaines de grèves et de manifestations, le projet de loi voté au forceps du 49-3 début mars 2020 a aussitôt été "suspendu" et jamais remis sur le métier.

Et pour cause: Emmanuel Macron a renoncé à maintenir l'âge légal de départ à 62 ans et souhaite désormais le repousser à 65 ans, tout en supprimant au passage les régimes spéciaux de la RATP, d'EDF et des sénateurs. Pour contrebalancer, il promet une pension minimum de 1.100 euros pour une carrière complète.

Soit peu ou prou ce qu'il a accordé aux agriculteurs (85% du Smic) et à leurs "conjoints collaborateurs", revalorisés à quelques mois des élections, en reprenant à son compte deux propositions de loi du député communiste André Chassaigne. Pour mieux cultiver son bilan.