Jack l'éventreur-Stephen Griffiths: le mythe et le disciple

Notre série d'été Copycat Killer - BFMTV

A la croisée du gothique et de la furie industrielle, l'éventreur disparu dans les entrailles de Londres où il opérait est devenu un mythe. "Jack", comme il a lui-même voulu se nommer à la face de la police et de la presse, a levé sa pâte dans l'univers du crime comme nul autre. Jusqu'à guider, il y a dix ans, le glissement dans l'horreur d'un original passé copycat: Stephen Griffiths.

Ce sont ces deux histoires, et le lien entre elles, que nous vous racontons ce vendredi, comme deux avatars d'une effroyable dynastie britannique.

Le canon de l'éventreur

Il faut en prendre son parti: Jack l'éventreur est affaire d'images d'Epinal. Et on ne comprend pas Jack l'éventreur si on ne se représente pas Whitechapel, ce quartier étendu à l'est de la City de Londres. On dira de l'endroit qu'il est laborieux - on y boit certes mais on y travaille au moins autant - et peu sûr. La misère y est crue. En 1888, la Metropolitan Police y chiffre 1200 prostituées. C'est au milieu d'elles que le tueur va frapper.

Tâchons cependant de ne pas lâcher la proie pour l'ombre. De quoi parle-t-on quand on parle de Jack l'éventreur? De onze dossiers, classés dans un ensemble baptisé officiellement les Whitechapel Murders, dont le premier renvoie à une affaire du 3 avril 1888 et le dernier, du 13 février 1891. Mais les spécialistes s'accordent plutôt autour d'un noyau de cinq, qu'on surnomme les "canoniques", au sens où on les attribue sérieusement à un tueur unique dans lequel on reconnaît "Jack". On en recense donc les victimes: Mary Ann Nichols, dont le cadavre est découvert le vendredi 31 août 1888 à 3h40 du matin, puis Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, et Mary Jane Kelly, qui fermerait la marche funèbre depuis le vendredi 9 novembre 1888.

Tant de choses en commun

On s'intéresse généralement davantage au profil de l'assassin, pourtant nébuleux, qu'à celui de ses victimes, étonnament similaire de l'une à l'autre. Toutes ou presque sont d'abord des femmes mariées, ou en concubinage, mères de famille, d'abord intégrées à un ménage plus ou moins harmonieux avant une déchéance progressive dont les étapes sont celles-ci: alcoolisme, séparation, divorce ou veuvage, nuitées de foyer en foyer, glissement dans une prostitution en principe occasionnelle.

Les circonstances où les débusque leur assassin sont quasi-identiques également: la nuit de leur mort, on leur refuse l'accès à la chambre où elles espèrent dormir en raison d'un retard de paiement et elles s'en retournent gagner l'argent nécessaire dans la rue le temps d'une passe qui se referme finalement sur elles comme une nasse aux premières heures du jour.

Mais pour Emily Tibbatts, autrice de UK, serial killers et du site tueursenserie.org, on aurait tort de voir ici une fixette du criminel. "Je ne pense pas qu'il les ait choisies. C'est du hasard. Toutes ces femmes vivaient dans les mêmes taudis, dans les mêmes conditions", dépeint-elle à BFMTV.com. Quant à la tournure de leur dernière nuit, il y a fort à parier que les précédentes y aient ressemblé comme des sœurs, l'issue fatale en moins.

En tout cas, c'est ensuite au tour du modus operandi de Jack l'éventreur de les unir dans les mémoires. Des plaies au cou, souvent profondes, des contusions que jouxtent des marques de strangulation, une lacération de l'abdomen laissé béant, ouverture où son épithéte se fraiera un chemin. On note une gradation dans le parcours du criminel. Dès l'autopsie d'Annie Chapman, deuxième figure de la série canonique, on remarque des déplacements. Le tueur aime en effet à passer les intestins au-dessus de l'épaule droite et l'estomac par-desus la gauche, à défigurer. L'utérus a été retiré. Une autre fois, il subtilise un rein.

Une mise en scène et une ablation auxquelles le meurtrier ne déroge plus qu'en une occasion: l'assassinat d'Elizabeth Stride, dans la nuit du 30 septembre 1888. Toutefois, la chaleur du corps lors de sa découverte à 1h du matin par un vendeur ambulant a fait penser aux enquêteurs que le bourreau avait été dérangé sur le fait.

Ni chirurgien, ni boucher

Dans ces éléments, qui combinent rapidité d'exécution dans un cadre pourtant peu commode - dans l'ombre d'accord mais en pleine rue, à la terrible exception de Mary Jane Kelly, tuée dans l'intimité de sa chambre, et mutilée d'une manière particulièrement atroce d'ailleurs - et découpe anatomique, on a voulu voir la main d'un homme de l'art. Mais entre le chirurgien décadent et le boucher brutal, la rumeur de la postérité balance.

Ce qui est certain c'est que dans un rapport remis le 19 octobre 1888, l'inspecteur Donald Swanson explique que sur les 300 personnes un temps surveillées, dont 80 emprisonnées à un moment ou à un autre, on dénombre l'interrogatoire de 76 bouchers. La certitude s'arrête là. Car dans un document en date du 10 novembre 1888, le médecin légiste Thomas Bond s'élève contre l'idée d'un Jack habile de ses mains. Pour lui, l'homme qu'on cherche n'a pas "le savoir-faire d'un boucher ni même d'un assommeur de chevaux".

Profilage minimal

Le texte de Bond est important à un autre titre. On en fait souvent le premier essai de profilage moderne, notamment lorsqu'il parle d'un homme sujet à des "attaques sporadiques de furie homicide et sexuelle". "On estime que le profilage moderne a vraiment été créé dans les années 1980 par le FBI", recadre Emily Tibbatts: "Personnellement, je pense que le profilage, c'est mieux quand c'est fait par quelqu'un dont c'est la profession". Marc Renneville, historien des sciences et de leur utilisation dans l'appareil judiciaire, et grand spécialiste d'un autre éventreur de la fin du XIXe siècle, Joseph Vacher, fait preuve de plus de mansuétude en la matière. "Si quelqu'un induit des traits psychologiques à partir de l'examen d'un corps, on peut voir le profilage s'annoncer", confirme-t-il à BFMTV.com.

Mais pour l'auteur de Vacher l'éventreur et fondateur de la plateforme historique Criminocorpus, cette initiative se rattache surtout à un "grand mouvement autour de l'homme criminel qui a lieu à la fin du XIXe siècle".

Aujourd'hui encore, les professionnels de la profession ne manquent pas, en tout cas, sur la piste de "Jack". "Tous les chercheurs britanniques que je connais m'ont dit qu'ils avaient essayé de l'identifier au moins une fois, ne serait-ce que par jeu", s'amuse Emily Tibbatts.

Elle cite la tentative brossée par le célèbre ex-profiler du FBI, John E. Douglas, la plus intéressante selon elle, bien que minimaliste: "Il a conclu à un homme habitant l'East End, connaissant ses endroits sombres et discrets et connaissant les rondes policières - à l'époque, c'était vraiment un 'John Smith' qui faisait sa même ronde aux mêmes horaires ceci dit - et sans doute, un client régulier de prostituées dont elles ne se seraient pas méfiées".

Un homme de lettres

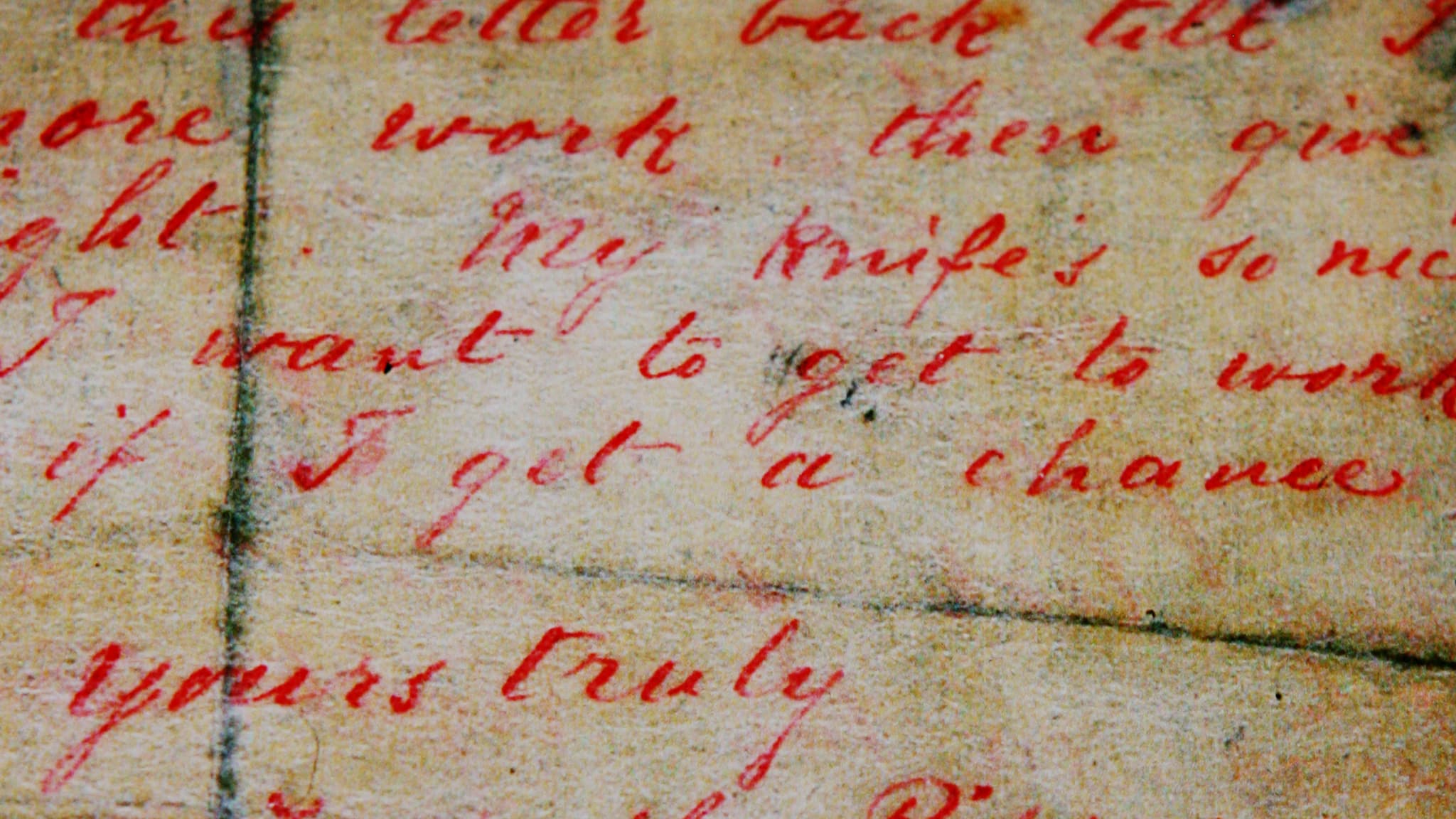

C'est peu. Mais peut-être peut-on tirer davantage de la correspondance de l'assassin présumé avec la presse et la police au moment des faits, un corpus de trois lettres, resté célèbre quoique toujours sujet à caution. On leur a attribué trois titres: "Dear Boss" ("Chef"), en raison de l'apostrophe liminaire de la première, "Saucy Jack" ("Jack le coquin"), pour une expression de la seconde, et enfin, "From Hell" ("Depuis l'Enfer"), au vu de la titraille de la dernière, qui a la particularité d'arriver lestée d'un morceau de rein dont l'auteur dit qu'il appartenait à l'une de ses victimes.

Dans les deux premières, il signe de son fameux surnom, le forgeant du même coup. La troisième, si spectaculaire, en est exempte. Toutes sont constellées de fautes d'orthographe et de grammaire. "On considère généralement que c'est la première fois qu'un tueur en série contacte les médias. Et si les lettres sont bien de lui, ça veut au moins dire qu'on a affaire à un homme alphabétisé, et ils sont minoritaires dans l'East End à ce moment-là", pointe Emily Tibbatts.

Ces plis sont alors abondamment commentés. "À l'époque, on cherche les signes qui font sens, que ce soit dans l'apparence physique, ou la manière d'écrire", nous explique Marc Renneville qui reprend: "Dans le cas de Jack l'éventreur, il y a la volonté de faire feu de tout bois. On tente ce qu'on n'a encore jamais tenté pour essayer de l'attraper".

Emily Tibbatts voit dans la rencontre de la presse à grand tirage et du relatif essor de l'alphabétisation des quartiers populaires, dans des scandales périphériques - comme ces inscriptions antisémites à proximité d'une scène de crime -, la raison de l'envol du mythe de "Jack", plus que dans un tableau de chasse finalement moins étoffé que d'autres. Le mystère d'une identité qui semble destinée à nous échapper à jamais en prolonge bien sûr la force.

Des suspects, des mirages

Comme agiter des noms, dont le propriétaire est mort depuis un siècle au moins et dont aucun n'a durablement ou définitivement convaincu les enquêteurs, a quelque chose d'oiseux, on se contentera de citer au chapitre des suspects une brève mais éloquente liste d'exemples qui vont des plus farfelus - comme l'écrivain Lewis Carroll ou un petit-fils de la reine Victoria, Albert duc de Clarence - à des assassins notoires et condamnés comme Thomas Neill Cream.

Des centaines de noms ont flotté dans le vent soulevé par l'assassin, qui n'ont, au fond, fait que brasser de l'air. De la même manière que les raisons de la fin de sa "carrière" n'apparaissent pas plus clairement aujourd'hui qu'au crépuscule du XIXe siècle. Arrêté pour une autre affaire, l'éventreur? Interné? Etabli en Amérique? Mort? "Il aurait même pu s'être arrêté de lui-même tout bêtement, ça arrive plus souvent qu'on ne pense", ajoute Emily Tibbatts qui nuance pourtant: "Ce serait surprenant au vu de la gradation dans ses crimes et du court laps de temps dans lequel il a tué".

Obsessif Stephen Griffiths

Cet assassin à la consistance de fantôme a pris une place immense dans l'imaginaire collectif et dans celui des tueurs en série plus tardifs au point que, d'après l'autrice de UK, serial killers, il relève du "croquemitaine". Jack a, de fait, des airs de parrain officieux des meurtriers anglo-saxons. Une filiation que Stephen Griffiths n'a pas cherché à dissimuler. Comme il n'a pas franchement cherché à dissimuler ses forfaits, à la différence de son vieux modèle de l'East End.

Au moment de l'éclatement de l'affaire qui a horrifié les îles britanniques et tristement illustré le nom de Stephen Shaun Griffiths au printemps 2010, la presse, comme ici le Belfast Telegraph, fait aussitôt le parallèle avec "Jack". L'évocation de cette parenté est d'abord affaire de témoignages.

Quelques mois après l'interpellation de son ex-copain, Zeta Pinder décrit ainsi son intérieur à la BBC: "Vous entriez chez lui et sur votre gauche, vous aviez une immense bibliothèque pleine de livres d'horreur sur Jack l'éventreur".

"Cannibale à l'arbalète" autoproclamé

L'aficionado, qui a vécu et officié à Bradford dans le Yorkshire, pousse la passion plus loin. Lui aussi a tué, lui aussi a choisi les prostituées. En 2009 - à l'âge de 40 ans - et en 2010, il emporte les vies de trois d'entre elles: d'abord Susan Rushworth, aperçue pour l'ultime fois le 22 juin 2009, puis Shelley Armitage, volatilisée le 26 avril 2010, suivie de Suzanne Blamires, le 21 mai 2010. Tandis que des restes des deux dernières sont repêchés au fond de la rivière voisine, la première a disparu corps et bien.

Pour mieux connaître leur destin, il faut se reporter aux propos tenus par l'assassin - arrêté dans la foulée du meurtre de Suzanne Blamires, il a été condamné à perpétuité pour ces trois crimes le 21 décembre par la Cour de Leeds - devant la justice. Alors que la magistrature lui demande de décliner son identité, sa réponse fuse: "Je suis le cannibale à l'arbalète".

L'allusion à l'arbalète est transparente. Le 21 mai 2010, la caméra de vidéosurveillance à proximité de son appartement de Bradford filme une jeune femme en train de s'enfuir du domicile du quadragénaire avant de tomber. Celui-ci l'abat alors d'un carreau d'arbalète, tourne un doigt d'honneur vers l'objectif, puis traîne le cadavre vers son appartement. C'est ce sentiment d'impunité qui lui vaut bien sûr d'être interpellé. Mais le City Journal, qui raconte ici cette scène, détaille également un parcours criminel et psychiatrique très dense.

Dans les années 1980, âgé de 17 ans, il écope d'une première peine de trois ans de prison pour une agression au couteau. En détention, il glisse au psy qu'il se voit "devenir un tueur". Les experts le diagnostiquent même "psychopathe schizoïde" en 1991. En 1992, il prend encore deux ans pour avoir menacé une femme de lui trancher la gorge.

Ses violences envers les femmes constituent l'une des trames de son existence. Il est d'ailleurs condamné en 2009 pour le harcèlement de l'une de ses ex. Une violence, dont le City Journal isole la racine dans sa relation de haine nouée avec sa mère, qui a quitté son père et est décrite comme prostituée par des voisins, et qui culmine après ses passages à l'acte dans sa consommation des chairs de ses victimes. Stephen Griffiths raconte en effet aux enquêteurs avoir mangé des morceaux des cadavres, en "cuisant" deux, gardant une troisième crue.

Comme un lézard chez le thésard

Avant même de se revendiquer "cannibale à l'arbalète", Stephen Griffiths inspire un autre surnom aux riverains qui le voient passer dans Bradford: "l'homme aux lézards". En 2010, Le Figaro note ainsi qu'il a l'habitude de promener deux de ces reptiles, longs d'un mètre chacun, en laisse. Mais ce marginal auquel on n'attribue aucune activité professionnelle mais qui discourt à n'en plus finir sur internet au sujet des tueurs en série sous le pseudonyme de "Ven Pariah", poursuit un cursus estudiantin des plus ambitieux.

Après une scolarité initiale dans une école privée, il étudie la psychologie à la fac de Leeds. En 2009, à l'heure où il va conduire son embardée homicide, il commence un doctorat auprès du département de criminologie de l'université de Bradford. Et si Griffiths surnage parmi l'océan des copycats de l'éventreur, parmi lesquels on aurait pu signaler l'exemple de Derek Brown, c'est aussi en raison de l'intitulé de celui-ci, dévoilé par la presse: "Les techniques victoriennes comparées aux méthodes d'investigation modernes". Un horizon d'élection qui le ramène directement aux crimes de Whitechapel.

Auprès du Guardian, le criminologue David Wilson, qui a étudié le dossier, relève un autre point commun: "Il a ciblé le même groupe de femmes vulnérables que Peter Sutcliffe, Steve Wright ou Jack l'éventreur". Emily Tibbatts nous avertit d'ailleurs que pour mieux cerner Stephen Griffiths, il est nécessaire de le resituer dans une plus vaste lignée d'éventreurs, et de reconnaître l'influence - au moins égale à celle du Londonien - de Peter Sutcliffe sur lui. Sutcliffe, surnommé "The Yorkshire Ripper" dans une référence cousue de fil blanc à "Jack", a assassiné treize femmes dans les années 1970, tuant d'ailleurs sur le territoire de Bradford.

Volonté de pouvoir

La notoriété de Sutcliffe a en quelque sorte actualisé ces dernières décennies le souvenir de l'éventreur, sur lequel une patine un peu désuète a eu le temps de se déposer depuis la fin du XIXe siècle. Mais pour Emily Tibbatts, une continuité fédère bien les cas "Jack", Sutcliffe et Griffiths. "Le côté prolétaire, la haine des femmes", éclaire-t-elle.

Naturellement, le lien entre un homme qui a si bien cherché l'ombre qu'il a légué une énigme insoluble à l'Histoire et un type tuant à l'arbalète une prostituée devant une caméra peut paraître problématique. Pourtant cette recherche folle de célébrité à travers un spectacle si morbide n'est pas forcément antinomique avec une forme d'allégeance. "Beaucoup de tueurs en série ont dit s'être inspiré de Jack l'éventreur. Il faut bien considérer qu'il y a une volonté de pouvoir chez eux à côté de la motivation sexuelle, alors être son égal...", lance Emily Tibbatts.

Cette gémellité, ou en tout cas cette déference de Stephen Griffiths à l'endroit de Jack l'éventreur et autres assassins ayant frappé durablement la mémoire de la société, si elle visait leur gloriole a vite heurté ses limites. Et depuis une décennie, il mène son existence de prisonnier dans un relatif anonymat. Pris, condamné, oublié: tout le contraire de ce mauvais souvenir de Whitechapel qu'il a pourtant étudié avec tant d'attention.