Ina FASSBENDER / AFP

Le rose, une couleur pour les filles? Dans l'histoire, c'est loin d'avoir toujours été le cas

Rose pour les filles, bleu pour les garçons... À l'approche des fêtes de fin d'année, il n'est pas rare de trouver dans la hotte du Père Noël des jouets aux couleurs très stéréotypées. Pourtant, le rose n'a pas toujours été une couleur réservée aux filles. Au contraire. Dans l'Antiquité et au Moyen Âge, le rose - même s'il n'a pas encore de nom - est plutôt une couleur masculine.

"À l'origine, le rose est considéré comme un rouge désaturé, une sorte de sous-couleur, un sous-rouge", explique à BFMTV.com Annie Mollard-Desfour, linguiste au CNRS.

Et le rouge est une couleur virile, symbole de puissance, de prestige et de pouvoir. Autant de caractéristiques qui détaignent sur le rose. En atteste cette enluminure du 15e siècle représentant le duc Jean de Berry partant en voyage ou encore ce Portrait d'Henri IV en Mars du début du 17e. Le roi apparaît en armure rose et triomphant, tête couronnée de lauriers et bâton de commandement en main.

Au même moment, le bleu est plutôt associé au féminin. "C'est la couleur du vêtement de la vierge Marie", pointe Annie Mollard-Desfour, auteure de nombreux ouvrages sur les couleurs dont Le Rose, dictionnaire des mots et expressions de couleur. La peinture Les Enfants de Habert de Montmor a valeur documentaire pour évoquer le vêtement des enfants au 17e: la fillette, au centre, est vêtue de bleu. À droite, les deux garçons sont en rose.

Mais avec la réforme protestante, les valeurs autour du bleu et du rouge se renversent. "L'usage du rouge dans l'habillement masculin va commencer à être dévalorisé, car c'est la couleur des papistes", les catholiques romains, décrypte le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information (Clemi). Le bleu s'impose alors davantage comme la couleur du pouvoir, associée au masculin.

Le virage Pompadour

C'est ainsi que le rouge, et par ricochet le rose, commence doucement à perdre leur valeur d'autorité. Au 18e, la teinte rose devient même érotique. "C'est la couleur de la chair, de la chair nue et plus précisément du corps féminin dénudé", détaille Annie Mollard-Desfour, spécialiste du lexique des couleurs. Comme avec le suggestif tableau Les Hasards heureux de l'escarpolette de Fragonard: un homme âgé pousse une femme vêtue de rose sur une balançoire, un autre plus jeune en contrebas observe son entrejambe.

Dans le courant du 18e, c'est l'apogée du rose, sous l'influence de la marquise de Pompadour, la maîtresse de Louis XV et l'une des figures les plus puissantes de ce siècle. Elle fait de cette couleur sa signature et l'impose à la cour. Les peintures de l'époque l'attestent. On parle même de "rose Pompadour".

Le rose est alors la couleur à la mode. À cette époque, la chimie des colorants progresse: les classes bourgeoises accèdent aux couleurs vives et saturées. "Par réaction, la très haute société se met aux demi-tons, aux demi-couleurs, aux teintes pastel", éclaire sur France inter l'historien Michel Pastoureau, auteur du livre Rose, histoire d'une couleur.

C'est d'ailleurs à cette époque que la couleur rose est enfin nommée. Auparavant, on parlait plutôt d'incarnat. Les horticulteurs parviennent à créer des roses roses - qui étaient jusqu'alors rouges ou blanches. "En français, la fleur donne son nom à la couleur", poursuit Michel Pastoureau lors d'une conférence.

Rose pour les garçons, bleu pour les filles

Ce n'est pas pour autant que le rose se féminise. Les enfants restent habillés en blanc, fille comme garçon. Pas seulement pour la symbolique de l'innocence et de la pureté mais aussi pour des raisons plus pratiques: on fait bouillir les vêtements pour les laver.

"Pendant très longtemps, on ne sexualise pas les bébés ni les enfants avant 3-4 ans, on les habille de la même manière", expliquait à France culture Emmanuelle Berthiaud, historienne spécialiste de l'histoire des femmes.

"On voit dans certaines coutumes du folklore français apparaître un petit ruban sur les vêtements blancs pour différencier les sexes, et c'est plutôt rose ou rouge pour les garçons, et blanc ou bleu pour les filles", poursuivait-elle.

Mais avec le siècle romantique, le rose commence à basculer. Notamment sous l'effet du roman épistolaire Les Souffrances du jeune Werther de Goethe, "texte fondateur du romantisme allemand", décrit l'éditeur Gallimard. "Recherche de l'absolu, célébration de la souffrance, lyrisme enflammé: Werther, brûlant d'une lumière noire, est le premier héros romantique."

Charlotte, la jeune femme dont Werther tombe éperdument amoureux - mais qui est fiancée à un autre - porte "une simple robe blanche, avec des nœuds de rubans rosés aux bras et au sein", écrit Goethe. Une couleur qui s'impose alors dans le vestiaire féminin de la haute bourgeoisie. Dans son Traité des couleurs, Goethe persiste et signe: "Le sexe féminin dans sa jeunesse est attaché au rose et au vert d'eau."

Un bouleversement qui se fixe au siècle suivant dans le sillon des progrès techniques. Au 19e, avec le développement de l'industrie de la chimie, les couleurs synthétiques se démocratisent. Le rose, auparavant réservé à une certaine élite, devient plus accessible.

La cape d'Elsa Schiaparelli et le vichy de B.B.

Dans le courant du 20e, la créatrice de mode d'avant-garde Elsa Schiaparelli fait prendre un virage à cette couleur avec l'invention du "rose shocking", le rose choquant, un rose fuchsia qui devient sa couleur fétiche à l'image de cette cape iconique. D'autres maisons de couture s'en emparent, comme Yves Saint Laurent.

Tout en se popularisant, le rose continue de se féminiser. On le retrouve sur le portrait de Mamie Eisenhower - l'épouse du 34e président des États-Unis -, avec Audrey Hepburn dans le film Diamants sur canapé, le tailleur de Jackie Kennedy (notamment porté le jour de l'assassinat de son mari), Marilyn Monroe dans le film Les Hommes préfèrent les blondes ou encore l'emblématique vichy de Brigitte Bardot lors de son mariage avec Jacques Charrier.

"C'est l'incarnation d'une tendance qui était dans l'air du temps", considère pour BFMTV.com Alessandra Ronetti, docteure en histoire de l'art de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l'ENS de Pise. "Dans la seconde moitié du 20e siècle, l'association du rose avec le féminin est consacrée."

Une avancée technologique et médicale va l'accélérer: l'échographie. On connaît désormais le sexe de son enfant avant qu'il ne soit né. Dans la foulée, les rayons de jouets réservés aux petites filles deviennent roses, ceux des garçons bleus.

"Plutôt que d'avoir un vélo rouge qui va se transmettre de la grande sœur au petit frère, il va y avoir le vélo bleu pour le petit garçon, et le rose pour la petite fille, ce qui permet de vendre davantage", développe l'historienne Emmanuelle Berthiaud.

En se féminisant, le rose endosse à présent toutes les caractéristiques du féminin: douceur, sensibilité et fragilité. C'est le tutu des danseuses mais aussi Barbie - ce n'est qu'à partir des années 1980 que l'univers de la poupée devient rose. "En se féminisant, le rose se dévalorise", remarque Annie Mollard-Desfour. Car s'il est à la fois une couleur positive - on "voit la vie en rose" - il est aussi décrié.

"Le rose est associé à la mièvrerie, au sentimentalisme - on peut par exemple citer les romans à l'eau de rose. Mais il est aussi stigmatisé, associé à la sexualité et à une forme de débauche: le téléphone rose, les sex-shops. Au début, le sida était surnommée 'peste rose'", rappelle Annie Mollard-Desfour.

"On est passé d'un rose romantique et désincarné à un rose sensuel, pervers et condamnable", note-t-elle.

Plus politique et unisexe

Ce début du 21e siècle signe la revanche du rose. Le "millennial pink", un anti-rose Barbie inonde la mode. Le rose ne s'adresse plus à un genre mais à une génération. "C'est un rose plus clair, presque unisexe qui incarne aussi bien un féminisme contemporain qu'une fluidité de genre", juge Alessandra Ronetti, qui participe à un projet de recherche sur l'histoire des couleurs avec l'université d'Oxford.

Le rose devient également plus politique. En 2017, lors de la marche des femmes à Washington, les manifestantes portent des "pussyhat" roses pour dénoncer des propos sexistes du président Donald Trump.

Dans la foulée du film Barbie de Greta Gerwig, le rose revient avec éclat et s'impose dans la mode, sur les tapis rouges et dans la rue. C'est la tendance "Barbiecore", un tsunami de rose. Un rose parfois kitsch mais revendiqué. Fini le rose associé à des canons de beauté stéréotypés, le "Barbiecore" se veut synonyme d'affirmation et d'émancipation.

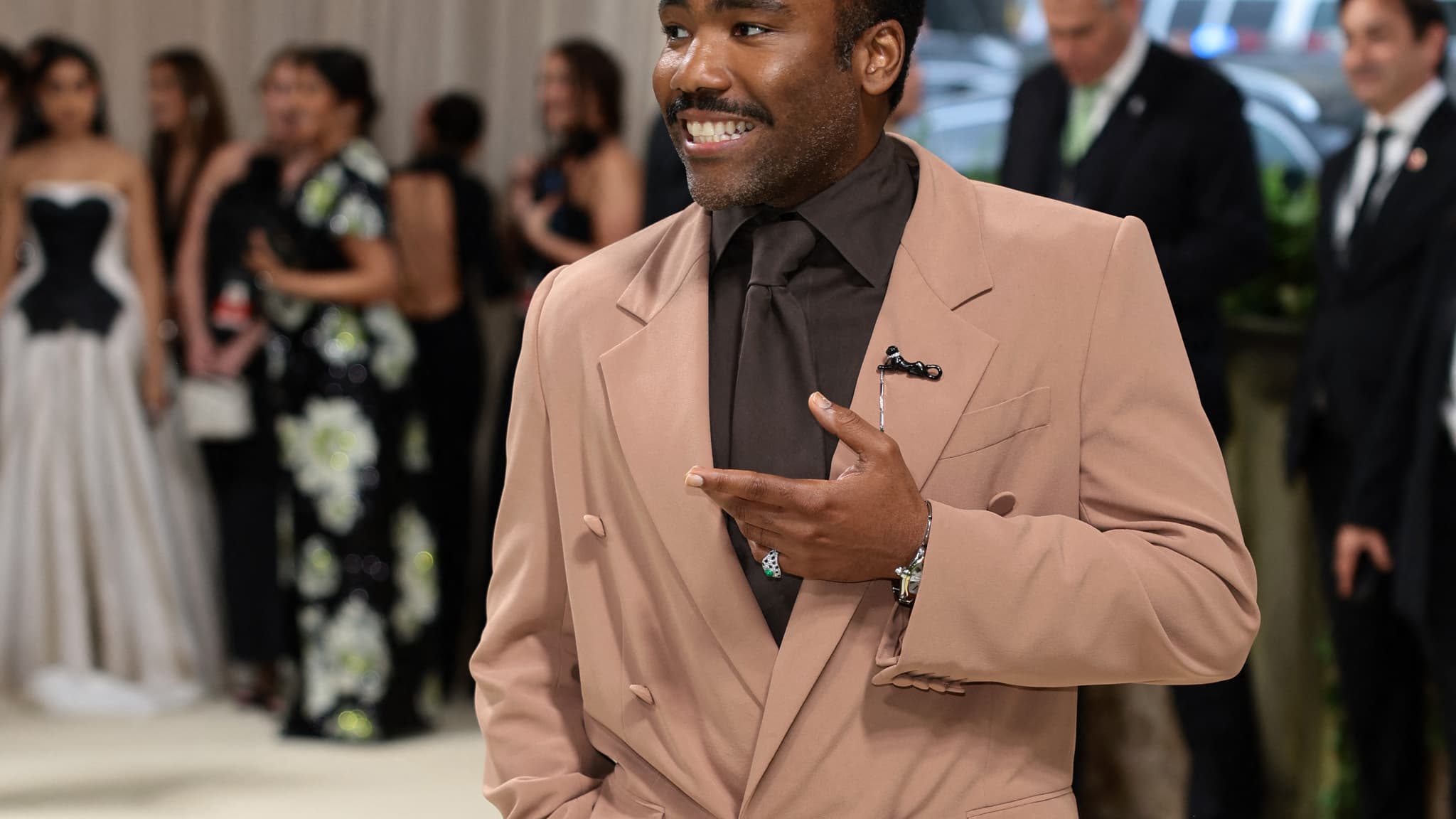

Le rose pourrait-il à nouveau se teinter de masculin? C'est ce que laisse entrevoir une récente collection pour hommes Valentino, intégralement rose. Dans le même temps, des stars comme Harry Styles, Timothée Chalamet ou Brad Pitt s'affichent eux aussi en rose sur tapis rouge. Le magazine Vogue, bible de la mode, y consacre même un article: Comment porter la tendance Barbiecore quand on est un homme?

"Au fil des siècles, les couches de sens se sont additionnées", analyse la spécialiste des couleurs Annie Mollard-Desfour. "Il y a des images fortes qui ont marqué cette couleur et ont fait évoluer sa symbolique. Et il est tout à fait possible que dans les années à venir, le rose continue à évoluer."