Quand Picsou raconte les grands concepts économiques

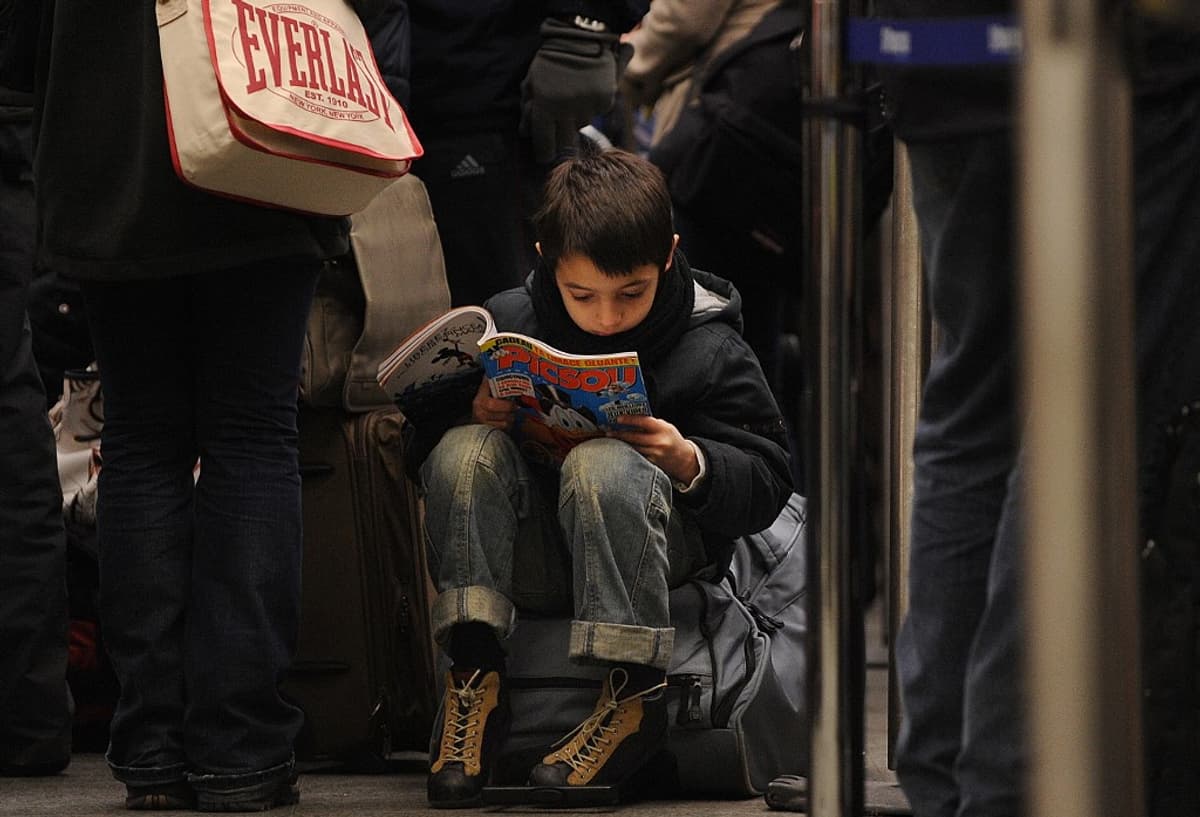

Le canard le plus riche (et le plus pingre) de la planète est toujours aussi populaire. En France, le bimestriel Picsou Magazine, dont le premier numéro est sorti le 21 février 1972 et qui fête ce lundi ses 50 ans, s’écoule en moyenne à plus de 100.000 exemplaires tous les deux mois, selon les chiffres de l’OJD et de l’APCM. Les ventes sont même en hausse depuis plusieurs années, une performance remarquable dans la presse.

Le personnage de Balthazar Picsou, lui, est un peu plus ancien que le magazine français. Il apparaît dans l’univers Disney en 1947, juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C’est le dessinateur et scénariste Carl Barks qui en est à l’origine, avant que d’autres auteurs prennent la relève dont en particulier Don Rosa, qui avait été interviewé par BFMTV ici. Et c’est sans doute la profondeur des récits, avec souvent plusieurs niveaux de lecture et des références historiques ou mythologiques en pagaille, qui explique une telle longévité. On pourrait aussi citer un constant renouvellement de la série, avec des chasses au trésor partout à travers le globe.

Si beaucoup ont devisé pour évaluer la richesse de Picsou, moins de monde a souligné à quel point les péripéties de Picsou et des autres personnages de Donaldville abordent régulièrement les grands concepts économiques et les illustrent. Tantôt de façon anodine ou anecdotique, tantôt de manière plus élaborée. Que ce soit l’inflation, la création de richesse, le travail ou la valeur d’un produit ou d’un service, beaucoup de théories économiques transparaissent dans les récits. En s’appuyant sur des lectures personnelles et le travail de fourmi des passionnés de Picsou Wiki, voici une petite liste (loin d’être exhaustive) de quelques concepts d’économie racontés à travers les aventures de Picsou.

• Création monétaire et inflation :

Référence : “Retour à l'envoyeur !” ou “Quand l'inflation s'envole” (1951, Carl Barks, une histoire connue en anglais sous le nom de "A Financial Fable" ou "The Cyclone Money Crib") - Repris dans Picsou Magazine n°312

Dans cette histoire, Balthazar Picsou entrepose son argent (près de 40 mètres cubes de pièces!) dans un silo à grain de sa ferme où travaillent Donald avec ses neveux Riri, Fifi et Loulou. Fatigué par le dur labeur, Donald demande à son cousin Gontran de lui permettre de récupérer un million de dollars grâce à sa chance légendaire. Ainsi, il n’aurait plus besoin de travailler. Au même moment, un cyclone emporte le silo à grain et l’argent de Picsou “pleut” un peu partout dans la zone, y compris dans les autres fermes aux alentours. Gontran, lui, récupère 2 millions de dollars simplement en retournant son chapeau vers le ciel. Avec Donald, ils décident alors de profiter un peu de leur bonne fortune et vont dans le village voisin pour faire le plein. Riri, Fifi et Loulou préfèrent rester à la ferme pour s’occuper des animaux et des cultures avec Balthazar Picsou.

Lorsque Donald et Gontran arrivent dans le village voisin, tout est à l’arrêt. Les villageois et les fermiers qui ont eux aussi récupéré de l’argent ont tous cessé de travailler. Impossible donc de faire le plein, d’acheter de quoi se nourrir, de se vêtir ou quoi que ce soit d'autre. Donald finit par rentrer à la ferme. L’oncle Picsou, qui sait que l’argent lui reviendra s’il continue de travailler dans sa ferme, l’informe alors que le prix à payer pour avoir un petit déjeuner est désormais d’un million de dollars… par oeuf. Progressivement, les autres villageois “nouveaux riches” sont contraints de retourner à la ferme Picsou car il s’agit du seul producteur de nourriture. Les prix de chaque aliment ont explosé. Rapidement, Picsou récupère ainsi tout son argent et les choses rentrent dans l’ordre, y compris en matière de prix.

Cette histoire révèle les grands mécanismes de l’inflation lorsqu’elle est liée à la création monétaire. Une explosion de la masse monétaire en circulation sans augmentation des richesses produites va se traduire par une hausse des prix. C’est notamment ce qu'il s’est passé au XVIème siècle avec les conquistadors espagnols et portugais. Ces derniers avaient rapporté d’Amérique d’immenses quantités d’or, qui faisait alors office de monnaie. Mais la production de biens et de services n’avait pas bougé ou presque. Cet afflux d’argent s’est traduit par un phénomène nouveau à cette époque: la hausse généralisée des prix, autrement dit l’inflation.

• Circulation de l’argent et croissance :

Dans un court dessin animé diffusé en 1967, Riri, Fifi et Loulou (les neveux de Donald, qui est lui-même le neveu de Picsou) viennent voir leur "oncle" pour lui demander conseil. Ils veulent savoir comment placer leurs économies : 1,95 dollar. “L’argent, il faut que ça rapporte. Pour ça, il faut le faire travailler”, lance-t-il. “L’argent ne doit jamais croupir. Comme les vagues de l’océan, il doit rouler, circuler. Comme les courants de l’océan font la pluie et le beau temps, la circulation de l’argent contrôle toute l’économie”, détaille-t-il ensuite. Il finit par les convaincre d’investir dans des actions… de la compagnie Picsou.

Le richissime canard revient également dans cet épisode sur l’origine de la monnaie et les différents moyens de paiement utilisés dans l’histoire, comme le sel qui servait de monnaie d’échange chez les Romains. Il aborde aussi la notion d’inflation, la perte de valeur de la monnaie au fil du temps.

Oncle Picsou fait en partie référence ici à la théorie quantitative de la monnaie, qui fait le lien entre la quantité de monnaie disponible, sa vitesse de circulation, le niveau des prix et l’évolution de l’économie. On la résume souvent par l’équation M.V=P.Y (où M est la masse de monnaie en circulation, V sa vitesse de circulation, P le niveau des prix et Y la production de l’économie).

• Rareté et valeur :

Référence : Des capsules pour Tralla La (1954, Carl Barks) - Reprise dans Picsou Magazine n°186

Dans une histoire publiée en 1954, Picsou, surmené (on dirait aujourd’hui en burn-out à cause du travail), décide de se mettre au vert et file vers un royaume où l’argent n’existe pas: la vallée de Tralla La. Picsou emporte avec lui des calmants en bouteille. Mais les capsules de ces bouteilles vont totalement chambouler l’économie locale. Les habitants s’arrachent ce bien rare et sa valeur d’échange (en troc) ne cesse de s’envoler. Au point que la situation dégénère totalement dans ce petit eldorado coupé du monde. Picsou décide alors, pour rendre tout le monde heureux, de faire larguer par avion un milliard de capsules. Mais c’est un désastre, la vallée est menacée, les habitants sont furieux et Picsou est contraint de s’enfuir.

Cet épisode est un bon résumé de l’adage “ce qui est rare est cher”, même lorsqu’un bien n’a pas vraiment d’utilité intrinsèque (difficile de faire quoi que ce soit d’une capsule). Il convient néanmoins de préciser que cet adage ne se vérifie que s’il y a une demande pour le bien rare en question. Il s’agit donc ici surtout d’une illustration de la cherté d’un produit liée à un déséquilibre entre l’offre et la demande. Si la demande est forte mais que le produit en question est peu disponible (voire dans une quantité finie, autrement dit que l’offre est stable et ne peut pas progresser), les tarifs grimpent jusqu’à atteindre un prix d’équilibre entre l’offre et la demande.

• Pauvreté et détournements de fonds :

Référence : “Picsou, le trésor des dix avatars” (1996, Michel Nadorp d’après Don Rosa) - Repris dans Les Trésors de Picsou n°51

Picsou se rend en Inde dans la province de l’Ekidistan et cherche des ressources à exploiter dans ce territoire très pauvre. “Je vais explorer la jungle et trouver des ressources ! Bientôt, tout le monde aura du travail et, moi, des bénéfices!”, lance Picsou à ses neveux Riri, Fifi et Loulou. Il s’en va ensuite parler au maharadjah local, à qui il a acheté la jungle autour de son palais. Picsou veut recruter des sujets du maharadjah. Mais ce dernier le lui interdit. “Je vais vous expliquer. Mes chers sujets sont ma ressource naturelle! Ils doivent donc rester pauvres”, assène-t-il. Car ce dernier reçoit des millions d’aide humanitaire pour les aider (de l’argent qui va bien sûr avant tout dans les caisses du palais). “S’ils perdent leur pauvreté, vous perdez vos millions”, comprend Picsou, agacé. Et le milliardaire lui lance : “votre “petite rente viagère” n’en a plus pour longtemps”.

A travers cette histoire, le dessinateur évoque les détournements de fonds des aides internationales dans les pays pauvres, la rente qu’en tirent certains dirigeants qui ne veulent surtout pas que la situation change ainsi que les intérêts (ici fortement) divergents entre les gouvernés et les gouvernants. Cela nous amène aussi plus largement à aborder la question de la corruption et ses conséquences négatives sur la croissance économique et l’investissement, qui a été analysée par exemple par les économistes Khalid Sekkat et Pierre-Guillaume Méon en 2005.

• Vente à découvert en Bourse :

Référence : “Picsou, le trésor des dix avatars” (1996, Michel Nadorp d’après Don Rosa) - Repris dans Les Trésors de Picsou n°51

Toujours dans la même histoire que précédemment, Picsou est en mauvaise posture. Après qu’avec ses neveux ils ont découvert une cité secrète, le maharadjah intervient pour faire capoter leurs plans et fait sombrer la cité. “Un petit futé dans mon genre peut tirer profit de cette situation. Je vais acheter des actions Picsou et les revendre à la baisse, avant que la Bourse n’ait vent de son triste sort ! Je gagnerai des milliards”, explique-t-il.

Si le mécanisme est en réalité mal décrit, l’auteur fait ici référence à la vente à découvert, un procédé souvent décrié. Il s’agit en fait d’emprunter des actions (moyennant intérêts) à un instant t. Puis l'investisseur les vend alors pour, dans un deuxième temps, les racheter plus tard (et les remettre aux propriétaires initiaux). Si le titre baisse dans l’intervalle, l’investisseur empoche la différence. Si le cours monte, il perd de l’argent (potentiellement de façon illimitée). Dans cet épisode de Picsou, il s’agit également d’un délit d’initié, le maharadjah souhaitant tirer bénéfice d’une information encore confidentielle et non publique.

• Valeur d’échange et valeur d’usage :

Référence : “Donald Maharadja” (1947, Carl Barks) - Repris dans Les Trésors de Picsou n°51

Alors que Donald fait du rangement, Riri, Fifi et Loulou obtiennent un petit crayon pour récompense de leur aide. Ils échangent ce crayon contre une pelote de ficelle, puis celle-ci contre un canif, le canif contre une boucle de ceinture en argent jusqu’à ce qu’ils échangent un appareil photo contre une perle des mers du sud. Cette dernière servira finalement de monnaie d'échange contre un billet de paquebot pour l’Inde. Et, par l’intermédiaire d’une rencontre sur le paquebot, Donald finit par devenir maharadja de Bonnepay. Mais il va vite s’apercevoir que ce n’est pas une sinécure.

Il s’agit ici d’une version inversée de la fable “Ce que le Père fait est bien fait” de Hans Christian Andersen (1805-1875), dans lequel un pauvre paysan échange un cheval contre une vache, puis la vache contre un mouton, le mouton contre une oie, etc. pour finir avec un sac de pomme. L’histoire se termine bien pour le paysan qui reçoit finalement une bonne quantité d’or.

A noter que des contes sur les échanges successifs sont très anciens et existent dans de nombreuses civilisations, notamment en Afrique.

Si les fables de ce type ont de multiples sens, elles ont en commun de montrer que la valeur d’un objet ne sera pas la même en fonction de la personne qu’on a en face de soi car elle n’en a pas toujours la même utilité que nous. On distingue donc ici la valeur d’échange (le prix d’un objet sur un marché, fixé le plus souvent en fonction de critères objectifs comme la quantité de travail nécessaire) et sa valeur d’usage (la valeur qui va être relative au besoin, en fonction de la situation). Ces différentes façons de caractériser la valeur sont présentes chez Aristote puis développées par différents économistes dont Adam Smith et Karl Marx. C’est aussi ce que font les commerçants lorsqu’ils tentent de vendre un service ou un objet comme un besoin (de préférence urgent) à leurs clients.

• Arriérés d’impôts :

Référence : “La jeunesse de Picsou, épisode 5 : Le nouveau maître du château McPicsou” (Don Rosa, 1993) - Repris dans Picsou Magazine n°275

Alors qu’il commence à gagner de l’argent aux Etats-Unis grâce à une mine, Balthazar Picsou est rappelé en urgence par sa famille désargentée pour sauver le château familial du clan McPicsou en Ecosse. Ce dernier est en passe d’être saisi par les autorités pour défaut de paiement des impôts. Et il pourrait être vendu au clan ennemi des Biskersvilles. Avec ses économies durement amassées aux Etats-Unis (50.000 dollars), Balthazar Picsou sauve in extremis le château grâce à son argent (et au prix notamment d’un duel avec l’un des Biskersvilles) et repart de zéro.

Cet épisode fait notamment penser au bon mot de l’inventeur, écrivain et homme politique américain Benjamin Franklin (1706-1790) : “En ce monde rien n’est certain, à part la mort et les impôts”. Au-delà, cet épisode explique l’importance de payer ses impôts en temps et en heure et les conséquences désastreuses que cela peut avoir, y compris la perte d’un bien immobilier. En sous-texte, on peut aussi y lire le fait qu’il peut y avoir des impôts déconnectés de la richesse des contribuables puisque le clan McPicsou est sans le sou et peine à entretenir le château mais qu’il doit s’acquitter d’impôts beaucoup trop lourds par rapport à ses revenus.