Accusé d'appropriation culturelle par les autorités mexicaines, Adidas relance le débat entre inspiration mode et plagiat assumé

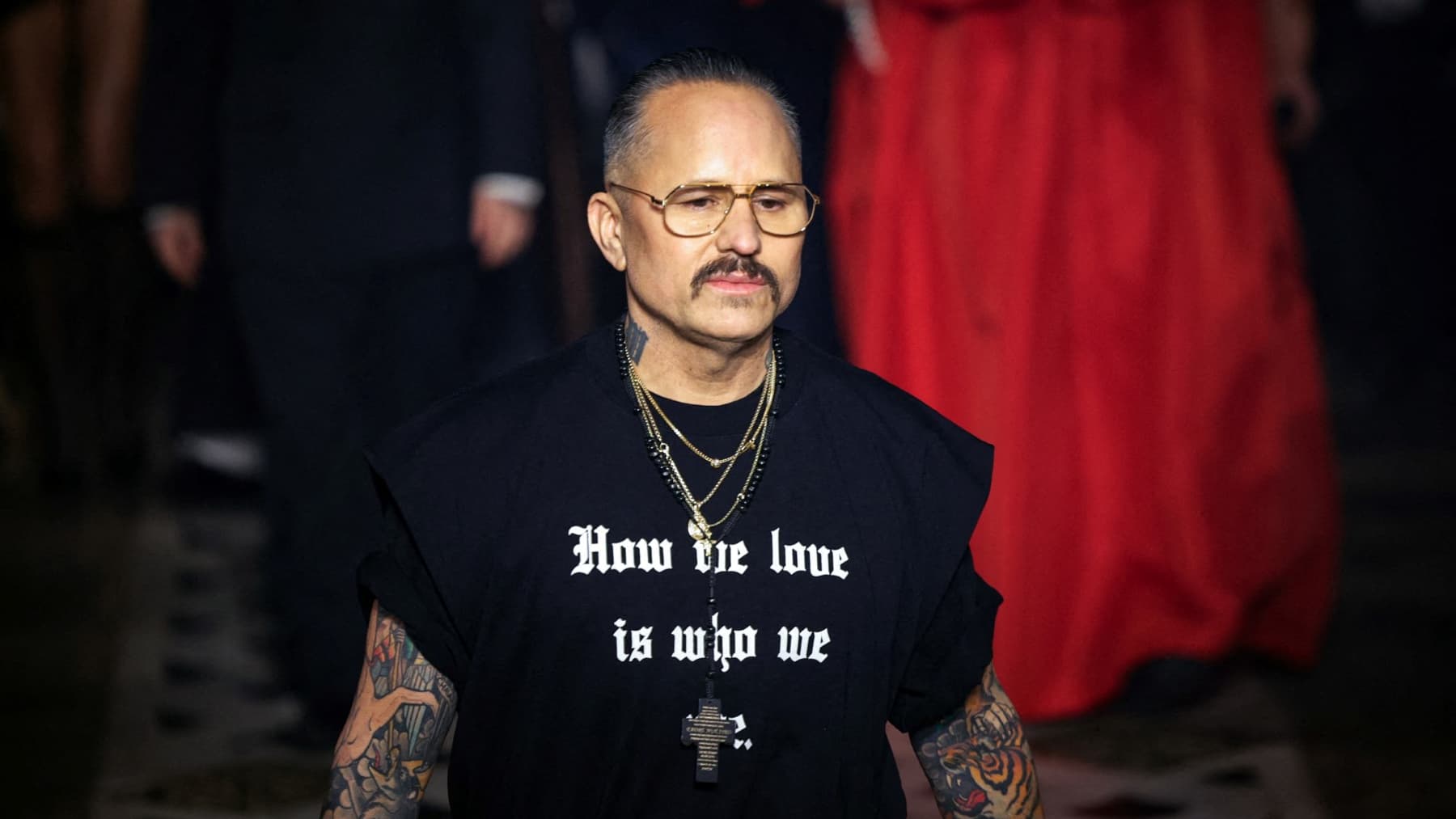

Willy Chavarria, Paris, 2025. - GEOFFROY VAN DER HASSELT

La controverse enfle au Mexique. Adidas vient d'être accusé par les autorités d’Oaxaca d’avoir reproduit, sans autorisation, les huaraches traditionnels du village d’Hidalgo Yalalag. Un épisode qui s’ajoute à une série de scandales similaires dans le luxe et le prêt-à-porter, de Prada à Isabel Marant et qui ravive le débat sur les limites de l’inspiration culturelle dans la mode.

Les sandales de la discorde

Baptisées Oaxaca Slip-On, ces sandales ont été conçues par le styliste américain Willy Chavarria, lui-même d’ascendance mexicaine. Mais leur commercialisation a provoqué la colère des autorités locales et nationales de cet État, qui abrite l'une des plus importantes populations autochtones du Mexique.

Lors d'une conférence de presse mardi, le gouverneur Salomón Jara a dénoncé une réinterprétation du modèle "huarache", un type de sandale tressée traditionnellement porté dans les villages de la région et issu de l'époque précolombienne.

De son côté, Isaias Carranza, député d'origine zapotèque, a fustigé sur Facebook "l’appropriation d’un modèle unique de huaraches du village d’Hidalgo Yalalag" par Adidas et Willy Chavarria. Le gouverneur a même brandi la menace d’une action judiciaire à l’encontre du créateur. "Cette huarache vient de Yalalag... nous allons également demander à nos frères et sœurs de Yalalag de collaborer avec nous afin que nous puissions porter plainte contre le créateur", a-t-il déclaré lors de la conférence de presse.

Le ministère de la Culture et des Arts de l'État a pour sa part rappelé que "l’utilisation d’éléments culturels à des fins commerciales sans le consentement des peuples autochtones constitue une violation des droits collectifs", exigeant qu’Adidas cesse la vente, reconnaisse publiquement l’origine des sandales et engage un dialogue de réparation avec la communauté de Yalalag.

Un phénomène récurrent dans l’industrie du luxe

Cette affaire s’ajoute à une liste croissante de controverses visant de grandes marques accusées d’utiliser des créations traditionnelles sans en reconnaître la source. Ces dernières années, plusieurs maisons de luxe ou marques internationales ont été pointées du doigt pour des emprunts culturels jugés abusifs.

En novembre 2020, la créatrice française Isabel Marant avait ainsi présenté dans sa collection "Étoile" automne-hiver des capes aux motifs identiques à ceux des Purépechas, une communauté autochtone de l’État mexicain du Michoacán, vendu au prix de 490 euros. L’intervention publique de la ministre de la Culture, Alejandra Frausto Guerrero, l’accusant de "privatiser un bien collectif", avait conduit la créatrice à présenter ses excuses.

Autre exemple, en juillet 2025, Prada a dû faire face à une polémique après avoir présenté, lors d’un défilé à Milan, des modèles ressemblant fortement aux sandales Kolhapuri, emblématiques de la région de Kolhapur en Inde. Après de nombreuses critiques et des appels au respect des artisans locaux, la maison a reconnu s'etre diretement inspirée de ces créations traditionnelles et souhaite désormais travailler, à travers la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture du Maharashtra (MACCIA) pour trouver des pistes de collaboration possibles.

En Roumanie, c'est la maison Louis Vuitton qui avait été critiquée en juin 2023 pour avoir commercialisé sa blouse baptisée "Marginime" reprenant les caractéristiques d’un vêtement folklorique roumain, sans mentionner son origine.

"Je n'accepte pas qu'on vole notre costume", s'emporte Maria Gioanca, l'une des 20 dernières couturières du village de 3.600 habitants, rencontrée par l'AFP à l'occasion d'une fête populaire mettant à l'honneur la tenue dans de joyeux défilés.

"Pourquoi ridiculiser notre mode?", renchérit Ioana Staniloiu, 76 ans, qui juge la réplique "très mauvaise". L’incident avait alors suscité un débat sur la protection du patrimoine textile européen.

Entre inspiration et réinterprétation, le débat est lancé

De son côté, la maison Dior a déclenché un tollé avec sa campagne pour le parfum Sauvage, mettant en scène Johnny Depp dans un décor inspiré des cultures amérindiennes. Le nom même du produit, jugé offensant en raison de l’utilisation historique du terme "sauvage" pour désigner les peuples autochtones d’Amérique du Nord, avait entraîné un retrait partiel de la campagne.

Pour les défenseurs du patrimoine immatériel, ces incidents désormais récurrents soulignent la nécessité de mettre en place des mécanismes juridiques internationaux capables de protéger les créations des peuples autochtones et des artisans locaux, souvent transmises oralement et non protégées par les lois classiques sur la propriété intellectuelle.

Cependant, de nombreuses voix rappellent qu’il ne s’agit pas d’interdire l’inspiration, mais bien d’assurer une certaine reconnaissance, un partage équitable des bénéfices et un dialogue respectueux avec les communautés d’origine. Ou comment transmettre et diffuser tout en valorisant.

Mode blasphématoire: quand la création flirte avec le sacré

Si la mode est régulièrement accusée d’appropriation culturelle, elle se retrouve aussi, bien souvent, au cœur de polémiques religieuses. En 1994, Karl Lagerfeld avait intégré, dans sa collection printemps-été pour Chanel, un verset du Coran imprimé sur un corset porté par Claudia Schiffer.

Le couturier affirma plus tard qu’il pensait qu’il s’agissait d’un poème d’amour indien inspiré du Taj Mahal. L’indignation fut immédiate, notamment en Indonésie, où des théologiens confirmèrent qu’il s’agissait bien de versets sacrés. Face au scandale et à des menaces visant le top model, Chanel présenta ses excuses, retira la robe de la collection et fit détruire les trois exemplaires existants.

En septembre 2007, La Redoute a retiré de son catalogue un pendentif "gothique chic" en argent massif représentant un squelette couronné, commercialisé sous la marque Corpus Christi, (le corps du Christ en latin) une griffe fondée en 1999 par le créateur Thierry Gougenot. Jugé blasphématoire par certains, le collier avait été retiré de sa collection 2007-2008.

Du choix assumé à l’erreur involontaire, les podiums flirtent souvent avec la frontière.