Impôts, retraite à 64 ans, immigration... Ce que les chansons des Beatles nous disent sur l'économie

L'histoire des Beatles est celle d'une entreprise de notre temps. Un petit groupe d'hommes talentueux qui fondent une start-up. Le succès est foudroyant en Europe, le groupe se lance sur le marché américain. Les revenus explosent, le groupe crée des structures complexes pour faire de l'optimisation fiscale (la société Northern Songs, propriétaire des chansons, qui sera cotée en Bourse en 1965). Des imitateurs se lancent un peu partout dans le monde. Et même des rivaux sérieux apparaissent et menacent de faire de l'ombre au groupe leader.

Mais plus créative et innovante, notre start-up, après avoir conquis le public jeune avec des ritournelles innocentes, propose une offre plus sophistiquée et ambitieuse. Elle attire à elle un nouveau public plus adulte et fédère des communautés (hippies, rockers...).

Dix ans après sa création, la start-up est devenue une multinationale qui est leader sur l'ensemble des marchés de la planète. Les fondateurs, qui ont fait fortune et sont devenus des méga stars, quittent l'aventure pour lancer des projets chacun de leur côté. Comme un rêve de startuper de la Silicon Valley...

Si les Beatles peuvent être comparés à une matrice pour les entreprises de la nouvelle économie (Steve Jobs était un fan), c'est dans certaines compositions du groupe que nous avons voulu nous plonger pour tenter d'en tirer des leçons sur l'économie ou pour éclairer notre époque.

Le groupe n'a pas signé de traité d'économie et n'avait guère plus d'ambition que de chroniquer le quotidien de ses contemporains. Néanmoins certaines de leurs compositions expriment des opinions ou s'inscrivent dans un contexte social qui méritent d'être analysées et interprétées. Voici quatre chansons des Beatles qui se prêtent à ce jeu.

Taxman (1966), "trop d'impôt tue l'impôt"

Taxman est un peu un OVNI dans l'œuvre des Beatles. Le groupe, comme la majorité des artistes du rock, n'était pas très politique. Quand leurs chansons abordaient des faits de société, c'était la plupart du temps avec distance, ironie et sans message très explicite. A l'exception notable de Taxman. Ce titre écrit par le guitariste George Harrison et qui ouvre l'album Revolver de 1966 est on ne peut plus clair:

Let me tell you how it will be (Laisse-moi te dire comment ça se passera)

There's one for you, nineteen for me (Il y en a un pour toi, dix-neuf pour moi)

'Cause I'm the taxman (Parce que je suis le fisc)

Yeah, I'm the taxman (Ouais, je suis le fisc)

If you drive a car, I’ll tax the street (Si vous conduisez une voiture, je taxerai la rue)

If you try to sit, I’ll tax the seat (Si vous voulez vous asseoir, je taxerai le siège)

If you get too cold, I’ll tax the heat (Si vous avez trop froid,je taxerai la chaleur)

If you take a walk, I’ll tax your feet (Si vous vous promenez, je taxerai vos pieds)

Les Beatles des révoltés fiscaux? Pour comprendre ce texte, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Quand les musiciens des Beatles touchent leurs premiers cachets importants, ils s'étranglent quand ils voient leurs feuilles d'impôt. Issus de milieux modestes, ils découvrent que les taux marginaux d'imposition (sur les ultimes tranches de revenu) sont très élevés. Tant sur le capital (taux marginal de 98%) que sur le revenu (83%).

À leurs yeux, le Royaume-Uni est un "enfer fiscal" qui leur prend presque tout. Mais était-ce vraiment le cas?

D'abord il faut préciser que le taux de prélèvement obligatoire total n'est pas alors beaucoup plus élevé dans le pays qu'ailleurs en Europe (il reste même inférieur à celui de la France dans les années 60). Mais il est vrai qu'il a très fortement augmenté sur une courte période, passant de 28,6% du PIB en 1957 à 34,1% en 1967 selon l'OCDE.

"Mais surtout la fiscalité reposait alors essentiellement sur les revenus, rappelle l'économiste Jean-Marc Daniel. Il n'y avait pas de droit de douane ni de TVA au Royaume-Uni, il faudra attendre l'entrée dans la communauté européenne pour ça."

Dans ces années-là, l'économie britannique est la grande malade de l'Europe. Une croissance faible, un endettement public qui dépasse les 100% du PIB en 1961 et un niveau de vie parmi les plus bas d'Europe occidentale. De nombreux pans de l’économie ont été nationalisés en 1946 (mines, électricité, téléphone, automobile, armement...), la productivité stagne, la balance commerciale est lourdement déficitaire du fait notamment de la baisse des prix du charbon et les dépenses publiques (surtout militaires avec la décolonisation) sont parmi les plus élevées d'Europe. Une économie très largement administrée.

L'instabilité politique règne dans ces années-là avec des gouvernements travaillistes d'Harold Wilson et conservateurs d'Edward Heath qui changent de politiques tous les trois ans. Politiques de relance (pour privilégier la croissance) et de rigueur (pour limiter l'inflation et privilégier la compétitivité) se succèdent à un rythme effréné. Mais ce "stop and go" raillé par Winston Churchill nuit à la confiance et donc à l'investissement. Une mécanique mortifère qui conduira à la dévaluation de la livre en 1967 et à l'humiliation de 1976 avec le sauvetage du pays par le FMI.

Les stars du rock de l'époque traduisent ce que ressent l'Anglais de la rue. À quoi servent tous les impôts que l'on paie? L'évitement fiscal devient donc une stratégie pour un grand nombre de Britanniques aisés, comme les Beatles. "Les Beatles étaient au départ des garçons pauvres, qui travaillaient dur et gagnaient de l’argent, et maintenant quelqu’un essayait de leur enlever cet argent, expliquait en 2021 Harry Pinkser le comptable du groupe au journal The Independant. Nous avons créé une société qui avait la propriété des chansons appelée Lenmac, que les avocats considéraient comme une société d'investissement."

Taxées comme des plus-values à un taux de 30%, les royalties sur les chansons échappent donc à l'impôt sur le revenu. Quelques années plus tard, les Rolling Stones iront plus loin et s'exileront hors du Royaume-Uni pour échapper à l'impôt. Paradoxalement, c'est en France, sur la Côte d'Azur, que la bande à Mick Jagger organisera son exil fiscal. Le fisc français étant à l'époque plus clément que son homologue d'outre-Manche.

Le ras-le-bol fiscal se traduira une décennie plus tard par la popularisation des travaux de l'économiste américain Arthur Laffer qui donnera son nom à la courbe qui leur est associée. Selon lui, la hausse des taux d'imposition conduit au-delà d'un certain seuil à une baisse des recettes fiscales. Les agents économiques préférant réduire leur activité, mettre leur revenu à l'abri (comme les Beatles) ou s'exiler fiscalement (comme les Rolling Stones). Cette courbe sera utilisée par les théoriciens libéraux qui inspireront notamment la politique de Margaret Thatcher et les déréglementations des années 80. La victoire de la "Dame de fer" était peut-être inscrite dans ce titre Taxman sorti 15 ans plus tôt.

When I'm sixty four (1967), la retraite à 64 ans?

Will you still need me, will you still feed me, when I'm sixty four ?

(Auras-tu encore besoin de moi, est-ce que tu me nourriras toujours, quand j'aurai 64 ans?)

Si cette chanson figure sur l'album Sgt Pepper de 1967, Paul McCartney assure l'avoir écrite une dizaine d'années avant, à l'âge de 15 ans.

"Mon père devait avoir 56 ans lorsque je l'ai écrite. L'âge de la retraite, en Angleterre, est 65 ans, et j'ai dû penser que 64 ans étaient un bon prélude, confie le compositeur dans le livre L'intégrale Beatles paru en 2006. Mais je crois que j'ai aussi choisi cet âge pour la sonorité du mot sixty-four."

En cette année de réforme des retraites en France avec le report de l'âge légal de départ à 64 ans, le clin d'œil est amusant.

Ce morceau met surtout en lumière un écart saisissant entre les deux époques. Lorsque cette chanson paraît en 1967, l'espérance de vie au Royaume-Uni est de 69 ans pour les hommes et 75 ans pour les femmes. À la naissance de Paul McCartney en 1942, elle ne dépassait pas même 61 ans.

La société découvrait à peine les antibiotiques mis sur le marché un an plus tôt et la poliomyélite restait une maladie mortelle (il faudra attendre 1955 pour le vaccin de Jonas Salk). Considérer 64 ans comme un âge avancé peut aujourd'hui faire sourire à l'heure des "papy boomers" fringants dans un pays où l'espérance de vie frôle les 82 ans. Mais cela n'avait rien d'incongru dans les années 1960.

À l’époque, un Britannique sur huit avait plus de 65 ans contre près d'un sur cinq aujourd'hui. Une situation similaire en France. L'espérance de vie d'un Français à la retraite est passée de 3 ans pour les hommes et 10 pour les femmes à la fin des années 60 à respectivement 17 et 23 ans en 2021.

Ce qui n'est pas sans implication sur le système de financement des retraites et la société dans son ensemble. Au pays de Paul McCartney, l'âge légal de départ pour bénéficier de la retraite d'État (en moyenne 30% plus basse qu'en France) n'a cessé d'augmenter. Actuellement de 66 ans, il devrait passer à 67 ans en 2027 et probablement 68 ans dans les années 2030. Comme la France dont l'âge légal de départ va progressivement passer à 64 ans, tous les pays d'Europe sont confrontés aux mêmes enjeux du fait de leur démographie. Et tous ont opté pour un report de l'âge de départ.

Un dernier couplet montre une autre transformation radicale. Celle du train de vie des seniors:

Every summer we can rent a cottage (Chaque été nous pourrons louer un chalet)

In the Isle of Wight, if it’s not too dear ( Sur l'île de Wight, si ce n'est pas trop cher)

We shall scrimp and save (Nous allons lésiner et économiser)

Les personnes âgées étaient en effet à cette époque bien moins aisées que les actifs. Partir à la retraite c'était se priver d'une part substantielle de ses revenus. Ce qui n'est bien évidemment plus le cas aujourd'hui où les seniors ont dans de nombreux pays des capacités financières bien supérieures aux actifs.

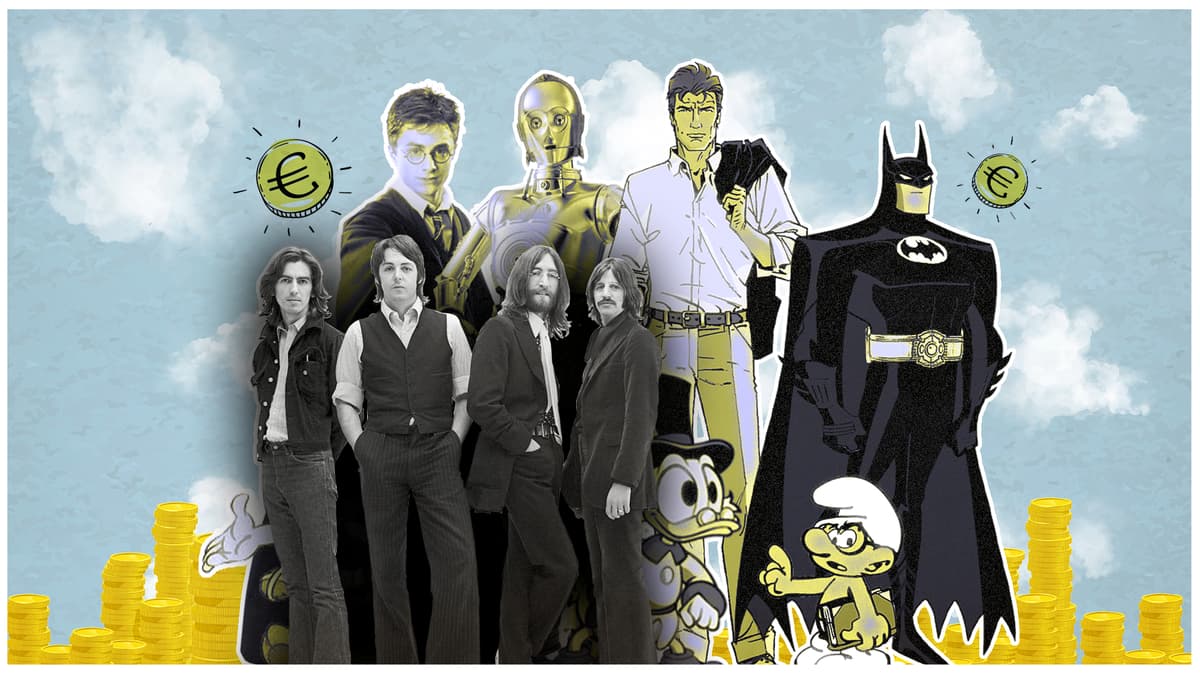

Les Beatles et l'argent

Les artistes issus de la contre-culture sont-ils forcément critiques de l'économie de marché et de la société de consommation? Les Beatles répondent "non" à cette question. Issus des classes populaires du nord de l'Angleterre, ayant connu la guerre et les privations, les membres du groupe acceptaient sans complexe le confort de la société moderne des années 60. Les Beatles aimaient l'argent et l'assumaient.

"Quelqu'un m'a dit un jour: 'Mais les Beatles étaient anti-matérialistes', confiait ainsi en 1990 Paul McCartney dans le magazine Rolling Stone. C'est un énorme mythe. John et moi avions littéralement l'habitude de nous asseoir et dire: "Maintenant, écrivons une piscine" [une chanson qui nous permettra de nous offrir une piscine]. Nous l'avons dit par innocence. Par pure joie normale de la classe ouvrière. Pour la première fois de notre vie, nous pouvions réellement faire quelque chose et gagner de l’argent."

Et ils ne s'en privaient pas.

"Peu importe ce que les gens pensent de ce qui se passait dans les années 60, chaque groupe qui faisait quelque chose était payé pour cela, poursuit le bassiste des Beatles dans ce même entretien. Si vous regardez les premiers programmes des concerts des Beatles, il y avait des publicités pour Coca-Cola. Nous étions toujours payés pour tout ce que nous faisions, et lorsque nous concluions un accord, nous voulions toujours le meilleur."

Revolution (1968), la réforme oui, la révolution non

Encore un malentendu. Publiée à l'été 1968, quelques mois après les événements de mai en France, la chanson est tout sauf un hymne révolutionnaire pour la jeunesse.

You say you want a revolution

Well, you know

We all want to change the world

But if you want money for people with minds that hate

All I can tell you is brother you have to wait

But if you go carrying pictures of Chairman Mao

You ain't going to make it with anyone anyhow

(Tu dis que tu veux une révolution, ben tu sais, nous voulons tous changer le monde. Mais si tu veux de l'argent pour des gens avec un esprit de haine, tout ce que je peux te dire c'est que tu dois attendre. Mais si tu transportes des photos du président Mao, tu ne convaincras personne de toute façon.)

À la manière d'un Raymond Aron, auteur de la Révolution Introuvable sur mai 1968, John Lennon, auteur de la chanson, tente d'embrasser la complexité des situations (guerre du Vietnam, révoltes étudiantes, demande de justice sociale...) en posant une simple question: "et concrètement on fait quoi ?"

You say you got a real solution (Vous dites que vous avez de vraies solutions),

Well, you know ( mais tu sais, )

We'd all love to see the plan (nous aimerions tous voir le plan)

En d'autres termes, il est aisé de pointer ce qui ne fonctionne pas mais trouver des solutions concrètes et améliorer vraiment la vie des gens est un travail bien plus fastidieux et assurément moins populaire.

Révolution contre réforme. Dans ce débat qui traverse la gauche depuis le XIXème siècle (Marx contre Tocqueville) et a façonné l'histoire politique du XXème, les Beatles ont tranché.

En France, cette opposition atteindra son apogée avec le fameux tournant de la rigueur de 1983. Après un début de quinquennat Mitterrand marqué par les nationalisations et les hausses de dépenses publiques, la politique de relance initiale est abandonnée. Elle a entraîné chute du franc, déséquilibres macroéconomiques avec (inflation, déficit budgétaire...) sans pour autant résoudre le problème du chômage qui poursuit dans ces années-là son inexorable remontée. La "révolution" a fait long feu.

Le président arbitre alors en faveur de la rigueur et se convertit à l'économie sociale de marché. La finance est dérégulée sur le modèle anglo-saxon et le ministre de l'Economie de l'époque, Laurent Fabius, ouvre la voie à un processus de privatisation. La réforme devient le mantra des forces politiques de gauche en France et dans toute l'Europe.

Quelques années plus tard, la disparition du bloc soviétique semble clouer le cercueil de l'ambition révolutionnaire en Occident. Il n'en est rien. Un temps sous l'éteignoir, l'ambition révolutionnaire, la volonté de renverser la table refait surface (avec ou sans la théorie marxiste). On peut y en entendre des échos avec les mouvements "Occupy Wall Street" et la tentation de nationaliser les banques. Ou encore à travers les mouvements en faveur de la décroissance pour réduire l'impact des activités humaines sur le climat.

À ces demandes de changements radicaux, les gouvernants préfèrent les "petits pas" de la réforme. Ce sera par exemple aux Etats-Unis la loi Dodd-Frank sur l'encadrement de l'activité bancaire après 2008 ou encore la transition énergétique et le verdissement de l'économie dans la plupart des pays. Des évolutions lentes, des mesures guère spectaculaires mais "well, you know, we're all doing what we can"...

Get Back (1970), la satire anti-nationaliste

La chanson qui conclut Let It Be, le dernier album des Beatles, aurait pu s'appeler No Pakistanis. C'était son titre de travail. Improvisé en pleine séance d'enregistrement par Paul McCartney, le titre est initialement une parodie du discours anti-immigration de l'homme politique britannique Enoch Powell qui avait fait grand bruit à la fin des années 60.

Dans l'ouverture initiale de la chanson (présente dans le documentaire Get Back de Peter Jackson), on y entend Paul McCartney prévenir les auditeurs:

"Don’t dig no Pakistanis taking all the people’s jobs" (Ne vous faites pas de soucis, aucun Pakistanais ne prend les emplois du peuple).

Il faut remonter au mois d'avril 1968 pour saisir le contexte. Le député conservateur et ancien ministre de la Santé Enoch Powell est alors au cœur d'une tempête médiatique. Sa prise de parole lors d'un rassemblement du parti conservateur est qualifiée de raciste par les uns, de "parler vrai" par d'autres.

Dans son texte surnommé "Les fleuves de sang", l'homme politique fustige l'immigration incontrôlée au Royaume-Uni. Citant un de ses électeurs craignant "que dans 15 ou 20 ans, l'homme noir aura le dessus sur le blanc", le député se fait le porte-voix de ces récriminations. À cette époque, l'atmosphère est troublée au Royaume-Uni. Émeutes raciales, assassinats politiques et effervescence sociale font l'actualité. Pour l'homme politique, l'immigration en est la cause.

"Nous devons être fous, littéralement fous, en tant que nation, de permettre l'afflux annuel de quelque 50.000 personnes à charge", s'exclame Enoch Powell avant de réclamer "la ré-émigration volontaire" grâce à "des subventions et une assistance généreuses".

Un propos qui rappelle ceux d'Eric Zemmour ou du Rassemblement National en France mais qui est finalement assez inhabituel dans la culture politique britannique.

Get Back ("retourne chez toi") est dans un premier temps une parodie de ce discours nationaliste. McCartney fait référence aux Pakistanais "qui prennent les emplois au Royaume-Uni" et aux Portoricains "dont les Etats-Unis n'ont pas besoin". Un texte ouvertement satirique qui sera finalement écarté par le groupe. L'entourage des Beatles pointe le danger que les paroles soient prises au premier degré par le public. Le texte racontera finalement les aventures de personnages fictifs en proie aux critiques d'une société conservatrice.

Si le discours d'Enoch Powell est resté célèbre dans la culture britannique, l'homme politique lui n'aura pas eu le même succès. Très critiqué par l'ensemble de la classe politique, accusé de racisme, le conservateur est écarté du cabinet fantôme du chef de file Torie de l'époque. Il n'aura d'ailleurs pas vraiment de descendance. Si le nationalisme reste fort au Royaume-Uni avec l'émergence du parti UKIP et la victoire du Brexit, ses représentants ne partagent pas le même héritage politique que les partis nationalistes français. Les premiers sont principalement eurosceptiques quand les seconds craignent davantage la disparition de la nation dans l'immigration. Enoch Powell étant clairement dans la seconde vision.

"Le Front national reste un parti fondamentalement axé sur la question de la race – l’Union européenne ne vient qu’en second", résumait ainsi Nigel Farage, le leader du UKIP il y a quelques années.

"Enoch Powell n'a pas percé même si son discours a eu du succès dans certaines classes populaires, explique Jean-Marc Daniel. Les Britanniques sont isolationnistes, éventuellement protectionnistes mais la société multiculturelle y est admise. On y voit des policiers sikhs qui portent le turban ou encore un premier ministre d'origine indienne."

Cette différence fondamentale dans l'esprit des peuples n'est pas sans lien avec la question économique comme on le verra plus tard. Et elle s'enracine dans l'histoire millénaire du peuple britannique.

Pour Jean-Marc Daniel, l'âme britannique ressemblerait à celle des conquérants du nord de l'Europe comme les vikings. Il parle ainsi d'"esprit du drakkar", un attachement à la fois pratique et culturel à l’individualisme qui marque leur histoire et fonde leur comportement économique.

"Nous sommes comme les vikings sur leur drakkar, nous sommes une équipe soudée, nous allons partout, nous sommes ouverts sur le monde mais il ne faut pas nous dire ce que l'on doit faire", résume Jean-Marc Daniel.

S'inspirant du philosophe allemand Oswald Spengler pour qui les peuples seraient animés d'un tempérament propre, l'économiste estime que si la société britannique est multiculturelle c'est parce que le peuple britannique est fondamentalement individualiste. Peu importe le groupe ethnique, seul l'individu compte. Et si ces individus sont forts, la Nation sera forte.

Ce sentiment individualiste britannique se traduit dans la société par une plus grande acceptation du multiculturalisme et dans l'économie par un élan en faveur de la liberté.

C'est l'attachement au primat de l'initiative individuelle qui est au fondement du libéralisme économique théorisé par l'Ecossais Adam Smith. Un esprit d'entreprise qui selon l'historien David Landes aurait irrigué les institutions du Royaume qui garantissent libertés et droits de propriété. Le terreau fertile dans lequel la révolution industrielle a pris racine avant d'éclore à la fin du XVIIIème siècle.

Deux siècles séparent les pionniers britanniques des machines à filer le coton des Beatles, cette start-up de la pop anglaise des années 60. Mais c'est peut-être un même esprit qui les font dialoguer à travers l'Histoire.