Un iPhone (presque) "made in USA": quelles parties du smartphone d'Apple seront désormais produites aux États-Unis (pour faire plaisir à Trump)?

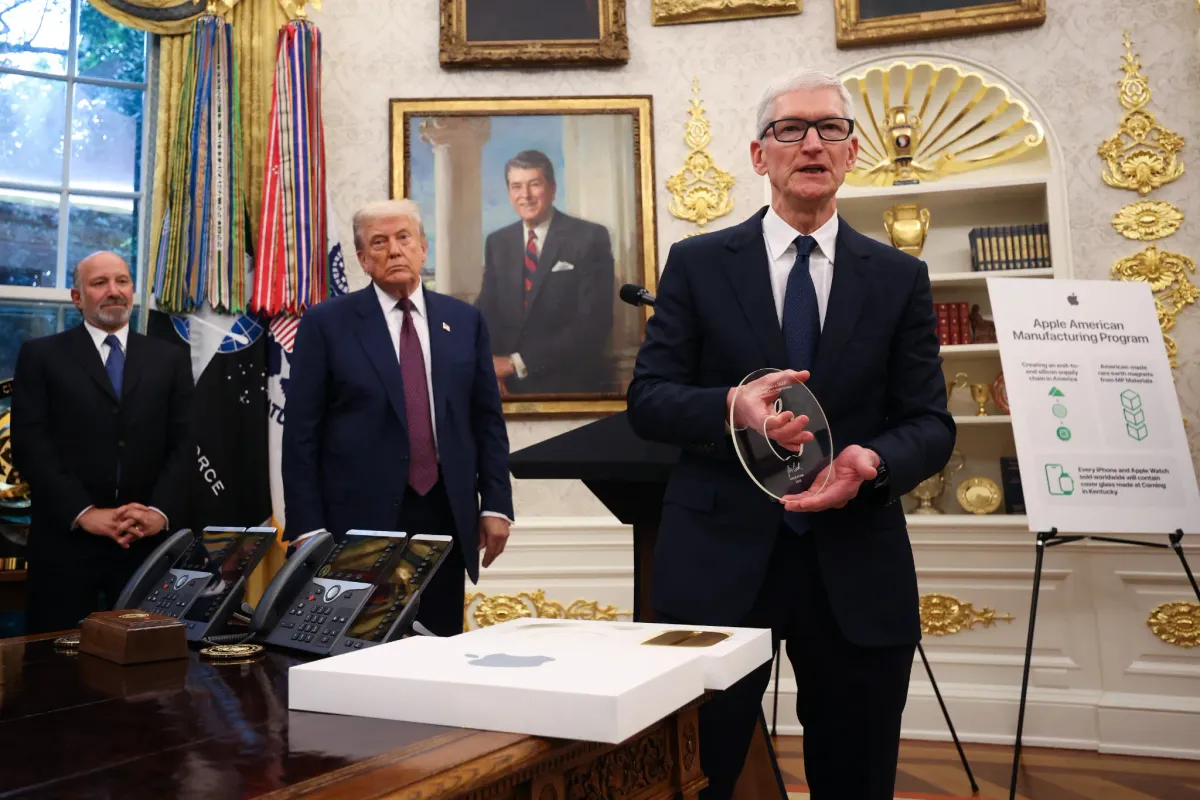

En offrant de l'or 24 carats à Donald Trump au beau milieu d'une nuée de journalistes et du bureau ovale, Tim Cook a sans doute fait acte de contrition, mais on retiendra surtout qu'il a annoncé un plan d'investissement massif de 100 milliards de dollars aux États-Unis, cédant ainsi aux demandes répétées du président américain.

Ces 100 milliards viennent s'ajouter aux 500 milliards déjà évoqués au printemps 2025 par Apple. Cela veut surtout dire que les nombreux sous-traitants de l'entreprise à travers tous les États-Unis vont en bénéficier.

Objectif: faire en sorte qu'une partie des pièces de l'iPhone soient fabriquées aux États-Unis. Un smartphone siglé de la pomme et "100% made in USA" paraît à ce stade impossible, tant le manque de main d'oeuvre et de tissu industriel se fait ressentir de l'autre côté de l'Atlantique (sans compter le surcoût d'une relocalisation totale). Donald Trump, très critique d'Apple sur ce sujet, va devoir ronger son frein.

Des puces et des écrans fabriqués aux États-Unis

Selon le communiqué d'Apple et de la Maison Blanche, l'objectif est de déplacer "une plus grande partie" de la chaîne d'approvisionnement d'Apple vers les États-Unis, précise CNN. Pour ce faire, la marque va s'appuyer sur ses partenaires présents dans le pays comme Samsung (pour les écrans), Broadcom (pour la partie réseau) ou encore Globalwafers America (pour les puces).

L'objectif est de créer une chaîne d'approvisionnement pour les composants de l'iPhone qui équipent ses appareils, et ce, dans 24 usines réparties dans 12 États américains.

Un partenariat stratégique avec Corning, derrière le verre Gorilla Glass, est aussi au programme. "Tous les iPhone et Apple Watch vendus dans le monde" seront équipés d'une vitre pour écran fabriquée au Kentucky, a assuré Tim Cook.

Encore loin d'un iPhone "100% made in USA"

Le PDG de l'entreprise admet néanmoins qu'il va falloir encore attendre "un certain temps" avant que davantage de choses soient produites aux États-Unis. À ce stade, et parce qu'il faut bien maintenir un tarif compétitif sur le sol américain, il semble bien improbable qu'un iPhone soit complètement conçu localement avant une dizaine d'années au mieux. Mais Donald Trump s'en contente.

"(Apple) ne fait ce genre d'investissement nulle part dans le monde, même pas proche de ces montants. Apple est de retour aux États-Unis", s'est-il réjoui.

Concernant un iPhone 100% "made in USA", le président américain a également dit "en avoir discuté" avec Tim Cook. "La chaîne de production est installée dans d'autres pays, et ce depuis longtemps", a expliqué Donald Trump, admettant que le défi logistique d'une relocalisation était trop complexe.

Symbole de mise au pas de la tech américaine

Cette annonce conjointe d'Apple et de la Maison Blanche sonne comme un apaisement des tensions entre les deux parties. Mais aussi, un peu, comme déclaration d'allégeance du géant technologique américain. Alors que les nouveaux droits de douane vont coûter des milliards de dollars à Apple, l'entreprise a malgré tout accédé aux exigences de Donald Trump en investissant des sommes colossales sur le sol américain.

Après les 500 milliards de dollars, Donald Trump "nous a demandé de réfléchir à ce que nous étions prêt à prendre comme engagements supplémentaires, et Monsieur le Président, nous avons pris ce défi très au sérieux", a déclaré Tim Cook dans le Bureau Ovale.

Un investissement qui est aussi, peut-être, un geste de gratitude, ou tout du moins un échange gagnant-gagnant puisque finalement, Apple s'en sort mieux que prévu dans ce nouvel ordre du commerce mondial. En effet, si les droits de douane vis-à-vis de l'Inde, où le groupe fabrique une grande partie de ses iPhone, sont parmi les plus élevés au monde (25% dès le 7 août puis 25% supplémentaires le 28 août), ceux-ci ne concernent pas les smartphones.

La petite pièce de théâtre un brin gênante à laquelle les médias ont pu assister mercredi entre un Tim Cook mal à l'aise et un Donald Trump ravi de son coup a ainsi rappelé que c'est bien la Maison Blanche qui tient les rênes. Depuis son retour aux manettes, Donald Trump a décidé de mettre au pas les géants de la tech.

Certains s'y sont conformés sans problème, à l'image du patron de Meta, Mark Zuckerberg, désormais publiquement opposé à toute idée d'inclusivité. Mais d'autres ont eu plus de mal, comme Tim Cook, dont l'entreprise est dans le viseur de la droite américaine pour ses politiques d'inclusivité. Ces 100 milliards supplémentaires lui achèteront sans doute une trève. Mais jusqu'à quand?