Qu'est-ce que le jour de la "libération fiscale" et pourquoi est-il un peu moins tardif ces dernieres années?

Impôt (illustration) - FRED TANNEAU / AFP

Le 17 juillet. C'est ce mercredi le jour dit de la "libération fiscale" selon les calculs de l'Institut Molinari en partenariat avec EY. Cette date symbolique marque le moment de l'année à partir duquel un salarié moyen prend le "contrôle direct sur l’affectation des fruits de son travail", selon le think tank libéral franco-belge. La fiscalité sur le salarié moyen ressort à 54% lorsqu’on tient compte des cotisations sociales, la CSG et la CRDS, l’impôt sur le revenu et la TVA qui réduisent son pouvoir d’achat.

Pour rappel, la méthodologie (critiquée par certains économistes) consiste à prendre le salaire brut moyen (3460 euros brut par mois selon l'OCDE), d'y ajouter les cotisations patronales pour obtenir le "super brut" ainsi que l'impôt sur le revenu et la TVA applicable pour obtenir un pourcentage de prélèvement obligatoire sur le revenu total.

Cette année donc le salaire complet moyen est de 59.458 euros auquel on déduit donc 17.918 euros de cotisations patronales, 9.864 euros de cotisations salariales, 2.451 euros d'impôt sur le revenu et 1.900 euros de TVA, soit un total de 32.132 euros de prélèvements pour un revenu disponible qui ressort à 32.132 euros.

Évidemment, ces prélèvements servent à financer la protection sociale et des services publics dont bénéficie aussi ce salarié. Mais dans un pays où le taux de prélèvement obligatoire est le plus élevé de l'UE, le "ras-le-bol fiscal" est un sentiment exprimé par un grand nombre de Français.

36 jours après la moyenne européenne

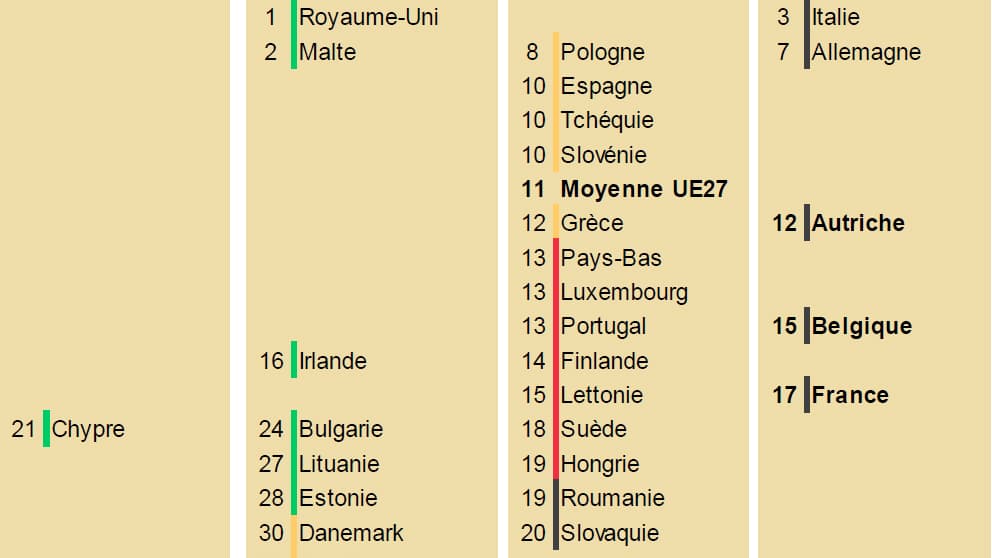

Cette date de "libération fiscale" française est en effet la plus tardive en Europe selon l'Institut Molinari. Deux jours après la Belgique, 10 après l'Allemagne, 14 après l'Italie, 37 après l'Espagne et même 78 jours après le Royaume-Uni. En moyenne dans l'UE des 27, elle intervient le 11 juin, soit 36 jours plus tôt. Cinq pays ont un taux de prélèvement supérieur à 50%: Italie, Allemagne, Autriche, Belgique et France

Pour autant, cette date est un peu moins tardive depuis quelques années. Elle intervenait le 29 juillet jusqu'en 2017 avant de reculer les années suivantes aux alentours du 20 juillet et de se fixer au 17 juillet depuis deux ans.

"Cela s'explique par les baisses de cotisations avec la transformation du CICE en baisses pérennes qui sont intervenues au début du premier mandat, explique Nicolas Marques, de l'Institut Molinari. Ce sont ces charges qui représentent l'essentiel de la pression fiscale, 87% entre les patronnales et les salariales."

En revanche, certaines baisses d'impôts intervenues ces dernières années n'influencent pas ce résultat. Comme la baisse à 11% de la première tranche d'impôt sur le revenu (14% jusqu'en 2019) ou encore les impôts locaux plus difficiles à calculer au niveau européen. Concernant l'impôt sur le revenu, l'institut Molinari considère que son impact est marginal sur la fiscalité totale puisqu'il représente seulement 7% de la pression totale sur le salaire.

D'autres baisses d'impôts intervenus ces dernières années n'entrent pas non plus dans le calcul: celles sur les entreprises et sur le capital. Pour rappel, le taux d'impôt sur les bénéfices des sociétés est passé de 33,3% en 2017 à 25% en 2022 et la "flat tax" à 30% a remplacé l'impôt progressif sur les revenus du capital en 2018.

"Une fête nationale"

"Ça n'entre pas dans nos calculs qui sont basées sur la fiscalité d'un salarié moyen, mais ça rejaillit tout de même sur le salarié, indique Nicolas Marques. L'impôt sur les sociétés ou les impôts de production ont des effets sur les salariés puisque ça augmente les coûts de l'entreprise et donc ça se traduit par de la modération salariale et moins d'embauche. Ce sont les salariés à plus faible valeur ajoutée qui font les frais de cette fiscalité sur les entreprises."

Imaginé par l'homme d'affaires Dallas Hostetler en 1948, ce concept de "libération fiscale" a été repris en 1980 par l'économiste Milton Friedman dans son livre La liberté du choix et proposait de faire de cette date fluctuante une "fête nationale" de l'indépendance personnelle.

Les promoteurs de cette "libération fiscale" souhaitent ainsi interroger l'opinion sur le coût et l'efficacité des services publics et de la protection sociale en rappelant ce que représentent ces "dépenses non choisies" par les individus. Certaines critiques soulignent le fait que d'autres dépenses sont contraintes (logement, énergie, abonnement...) au même titre que les prélèvements qui financent la protection sociale. Ce à quoi les partisans répondent que ces dépenses contraintes sont soumises à la concurrence et sont choisies par les individus.

Selon Eurostat, les prélèvements obligatoires en France représentaient 48% du PIB en 2022, soit le niveau le plus élevé en Europe (41,2% en moyenne pour l’UE). Des écarts importants qui résultent de choix de systèmes économiques et sociaux qui font plus ou moins de place au marché pour satisfaire les besoins ainsi que de l'ampleur de la redistribution. Mais ne sont pas sans conséquence sur la performance économique et l'emploi.