Pourquoi 2019 ne sera pas un très bon millésime pour l'économie mondiale

- - Mychele Daniau - AFP

Après le soleil, la grisaille. Si, voici un an, un certain optimisme régnait après une belle année 2017 sur le plan économique, 2019 est abordée de façon beaucoup plus prudente. En octobre dernier, le FMI, qui avait pris l'habitude ces dernières années de réviser à la hausse ses prévisions, a cette fois-ci jugé plus prudent de tabler sur une croissance mondiale moins vigoureuse qu'elle ne l'avait anticipé jusqu'alors: 3,7% pour 2018 et 2019, contre 3,9% auparavant.

"Le pic du cycle est derrière nous, la croissance sera globalement plus basse à l'avenir", prévient Vincent Juvyns, stratégiste chez JPMorgan AM. "Quelque chose a changé diamétralement la donne: c'est le commerce."

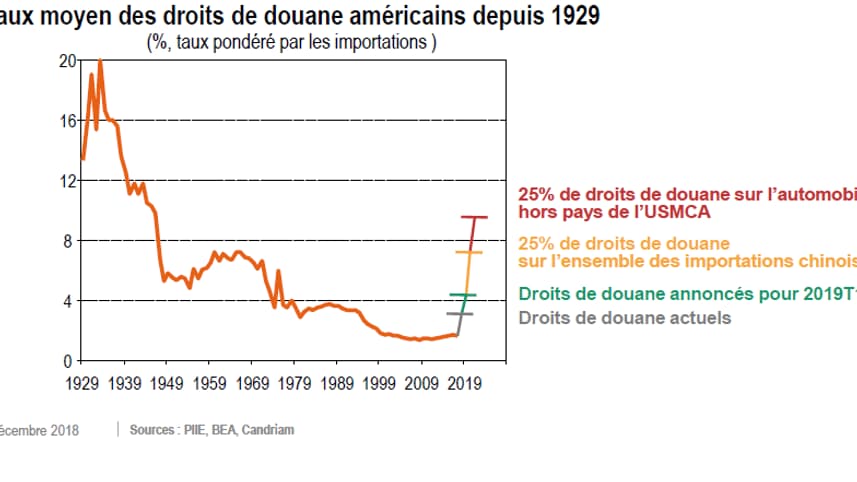

En frappant de taxes les importations d'aluminium et d'acier ainsi que 200 milliards de dollars de produits chinois, Donald Trump a procédé à un retournement complet de la politique commerciale américaine depuis les années 1930.

Sur les huit dernières décennies, le taux moyen des droits de douane aux États-Unis avait progressivement chuté, passant de 16% à 2%. Si le locataire de la Maison Blanche met l'ensemble de ses menaces à exécution, à savoir taxer l'intégralité des importations chinoises et d'automobiles (à l'exception des pays d'Amérique du Nord), ce taux moyen retrouverait son niveau des années 1940. "Depuis le G20, le ton est plus conciliant" entre la Chine et les États-Unis, tempère Vincent Juvyns, les deux puissances ayant déclaré une trêve dans la guerre commerciale.

Quoi qu'il en soit "ce thème va rester un petit moment dans l'actualité car, plus que le déficit commercial américain, ce sont les chaînes de production mondiales qui sont remises en cause", alerte Anton Brender, chef économiste de Candriam. Avec la mondialisation, la production d'un même produit a été éparpillé aux quatre coins du monde: les matières premières sont extraites dans certains pays, transformées dans d'autres, puis assemblées sur un énième territoire. "Rompre ces liens est assez coûteux en termes économiques", explique Anton Brender.

"Le climat d’incertitude on ne le voit pas se dissiper"

Grande bénéficiaire du développement de la mondialisation ces dernières décennies, la Chine est sans surprise le pays le plus touché. Alors qu'elle mettait en œuvre des mesures de frein à l'endettement, le coup porté à ses exportations la pousse à faire machine arrière.

À l'inverse, les États-Unis sont les moins pénalisés. Outre-Atlantique, les exportations ne représentent que 8% du PIB (contre 19% en Chine et 16% en zone euro). Les effets des baisses d'impôts décidées par Donald Trump l'année passée vont encore soutenir la croissance en 2019, avant de se dissiper. Mais cet optimisme n'est que de court terme. Selon la Fed, la guerre commerciale pèse sur l'investissement, des entreprises ayant d'ores et déjà diminué ou reporté tout ou partie de leurs projets.

Quant à la zone euro, après une année 2018 mouvementée -entre le pic du prix du pétrole, la crise turque et la baisse temporaire de la production automobile à la fin de l'année-, elle est désormais à la merci d'un ralentissement du commerce mondial, car elle détient "peu de marges manœuvres monétaires et budgétaires pour encaisser le choc", pointe Florence Pisani, économiste chez Candriam.

S'ajoute à cela des problèmes internes à la zone euro et à l'Union européenne en général: le manque de convergence économique, le Brexit, l'Italie et les élections européennes.

"On revient sur des choses dont on pensait qu’elles étaient là pour durer: l'intégration européenne et le commerce mondiale...", analyse Anton Brender. C'est pourquoi, "le climat d’incertitude on ne le voit pas se dissiper et ce n’est pas bon pour le climat des affaires, d'où ces révisions à la baisse des prévisions de croissance."