Santé: comment l'IA est devenue l'outil indispensable des radiologues

À l'Hôpital de la Fondation Rothschild, dans le nord de Paris, la ligne verte imprimée sur le sol amène à l'étage de l'imagerie. Qu'il faudrait peut-être renommer étage de l'intelligence artificielle.

Dans la salle des IRM (imagerie par résonance magnétique), deux machines de la marque japonaise Canon sont installées depuis un peu plus d'un an. Ces deux IRM ont tout d'un appareil classique sauf qu'un puissant système d'intelligence artificielle y a été intégré par Canon Medical France, entité née de la fusion, en 2018, de la célèbre marque d'appareils photos et de Toshiba Medical Systems, acteur historique de la radiologie.

Améliorer la qualité des images

Que les patients se rassurent, il ne s'agit pas, ici, de remplacer les radiologues mais plutôt de faciliter leur travail. En effet, Canon Medical développe des machines qui améliorent la qualité des images, souvent parasitées par du "bruit".

"L'intelligence artificielle va améliorer la qualité des images et nous permettre par ce biais-là d'avoir des images plus facilement interprétables et qui vont être parfois plus informatives pour le radiologue", observe Julien Sanatovsky, chef de service adjoint du service d'imagerie de l'Hôpital de la Fondation Rothschild.

En plus d'aider les médecins, côté patients, aussi, les bénéfices sont importants.

"Les patients ne voient pas directement l'IA mais les examens sont plus courts et le diagnostic autant voire plus fiable qu'auparavant", détaille le docteur Loïc Duron, radiologue à la Fondation Rothschild.

Il met notamment en perspective le besoin croissant de ce type d'examens. D'autant plus que selon les derniers chiffres publiés, il n'y aurait que 9,2 médecins spécialisés en radiologie et en imagerie médicale pour 100.000 habitants.

Et répondre à cette demande croissante a un coût. "Pour une IRM, on est autour d'un million d'euros, plus ou moins, selon les fonctionnalités. Et pour un scanner, le prix varie entre 300.000 et un million d'euros", précise François Vorms, directeur général de Canon Medical France. Les machines Canon sont aujourd'hui déployées dans environ 140 pays.

Autonomiser les process

À l'Institut Gustave Roussy, à Villejuif (Val-de-Marne), la Professeure Nathalie Lassau, radiologue et vice-présidente de la Société française de radiologie (SFR), a vu l'intelligence artificielle arriver dans son métier il y a un peu plus de cinq ans. Avec son équipe, composée d'étudiants et étudiantes en école d'ingénieur et en médecine, elle travaille sur l'amélioration du diagnostic de la charge tumorale, accompagnée de l'industriel Guerbet.

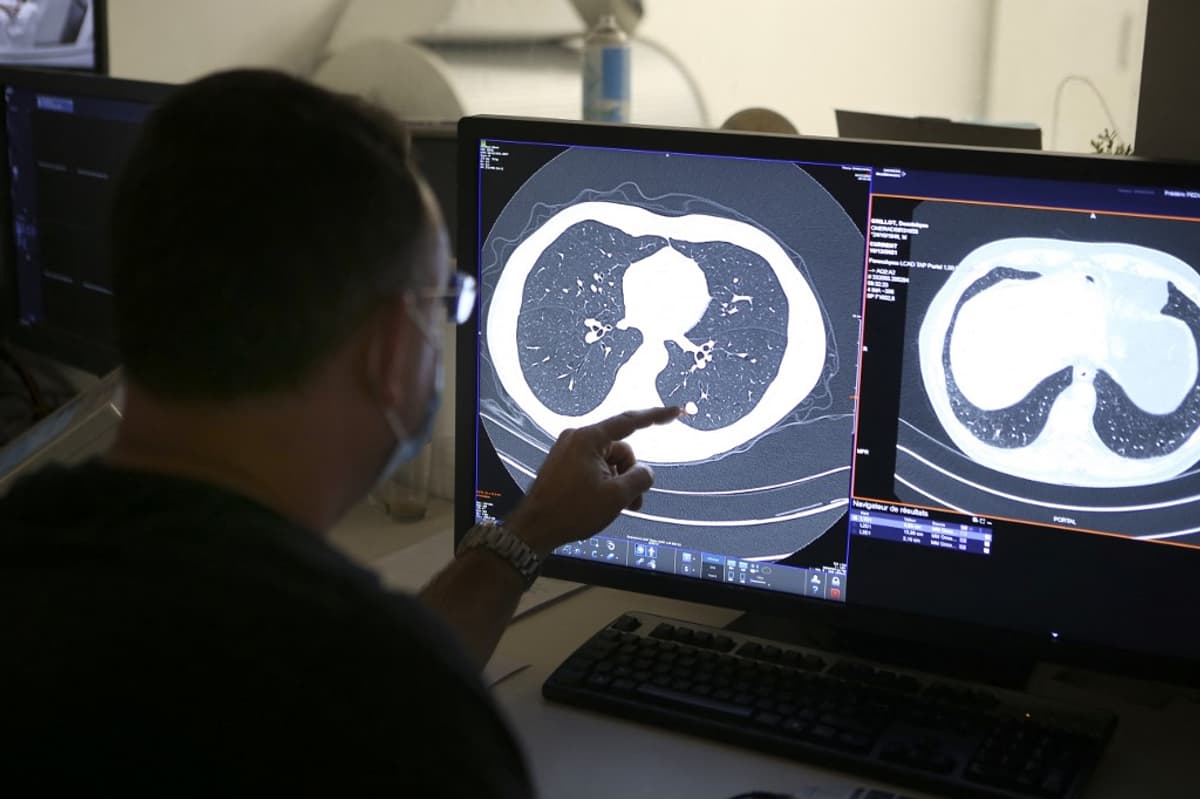

"Sur ce scanner, par exemple (elle pointe une image du doigt, ndlr), on a des outils qui permettent de segmenter. Il y a quasiment 200 métastases. On ne peut pas demander à un radiologue de toutes les contourer et d'essayer de les analyser", explique-t-elle.

L'objectif, à terme, est donc d'améliorer le diagnostic et, par conséquent, de mieux adapater les traitements, en particulier pour les cancers. Et lorsqu'on demande à la vice-présidente de la SFR s'il y aura toujours un médecin pour faire nos IRM, sa réponse est plutôt claire:

"Il y aura toujours un radiologue derrière pour tamponner et faire une analyse, c'est sûr. Même moi je n'aimerais pas qu'il n'y ait pas d'humains pour réaliser mon scanner ou mon IRM."

Développer "le ChatGPT de la radiologie"

Les intelligences artificielles ne remplaceront donc pas les médecins en chair en os. En revanche, le nombre d'outils qui se développent accélère. Rien que l'année dernière, en France, sur toutes les start-ups spécialisées dans l'IA, 15% opéraient dans la santé. Outre-Atlantique, sur 521 dispositifs médicaux compatibles avec de l'IA autorisés par la Food and Drug Administration, 391 concernent la radiologie elle-même, soit 75%.

Paul Hérent est radiologue et a co-fondé Raidium, une start-up spécialisée dans l'imagerie médicale. Dans l'incubateur de l'hôpital Cochin, à Paris, avec son équipe, il collecte des données. Beaucoup de données. Des images issues des dossiers de 150.000 patients en France, afin de développer un outil, dans les années à venir, qu'il espère être "le ChatGPT de la radiologie". L'objectif est de permettre une prise en charge plus précoce de maladies potentiellement mortelles :

"Dans la NASH (stéato-hépatite non alcoolique), la pathologie liée au foie gras, il y a des enjeux à se passer de la biopsie. Et donc on peut faire de la biopsie virtuelle avec des algorithmes qui facilient cette analyse en utilisant l'imagerie", avance Paul Hérent.

Fin juin, la start-up française Gleamer a, elle, levé 27 millions d'euros, en proposant une solution de semi-automisation du diagnostic. Un élan des investisseurs qui ne devrait pas s'essouffler. Selon un cabinet britannique, le marché de l'IA dans le domaine de la santé devrait avoisiner, à l'échelle globale, les 10 milliards de dollars en 2025.