Piratage: 1 milliard d'euros de perdu pour l'audiovisuel et la culture, la Hadopi mise en échec

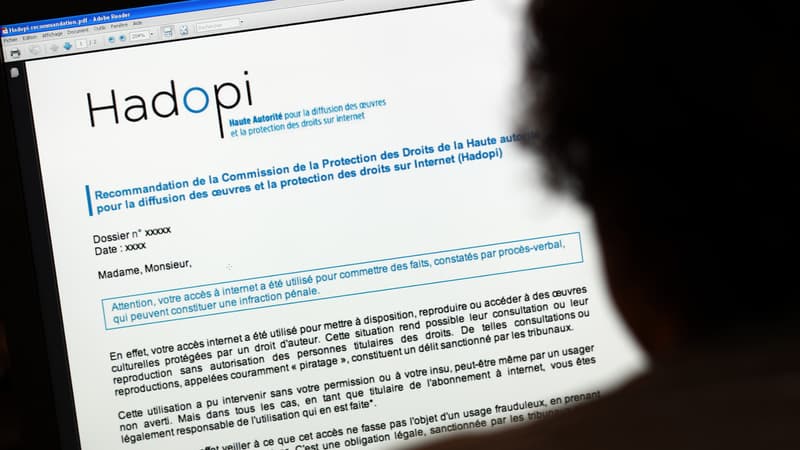

Exemple de courrier envoyé par la Hadopi - THOMAS COEX

C'est un peu un constat d'échec. Près de 12 millions d'internautes ont consommé de manière illicite des contenus audiovisuels et sportifs en 2019, soit un manque à gagner pour ces filières s'élevant à 1,03 milliard d'euros qui équivaut à 9% du marché global, selon une étude inédite dévoilée mercredi par la Hadopi.

Confiée au cabinet de conseil PMP et appuyée sur des données recueillies par Médiamétrie auprès de plus de 2500 internautes en janvier 2020, cette enquête évalue les pertes engendrées par le piratage sur les diverses offres légales de l'audiovisuel et du sport.

Si les modes d'exploitation les plus touchés sont la vente physique (310 millions d'euros) et la vente d'abonnements à la télévision payante (260 millions d'euros), les finances publiques se voient privées de plus de 320 millions d'euros de recettes fiscales (TVA, charges sociales et patronales, impôt sur les sociétés et sur le revenu), d'après l'étude.

Démunie face aux nouveaux modes de piratage

Le piratage représenterait en outre une destruction potentielle de 2.650 emplois pour les filières concernées, "déjà très fragilisées par les effets de la crise sanitaire", comme l'a rappelé lors d'une visioconférence Denis Rapone, le président de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi).

Cette dernière n'a donc pas été en mesure de contrer les nouveaux modes de piratage ou de consommation illégale de contenus malgré la mise en place d'une politique plus sévère composée ("réponse graduée") d'avertissements envoyés par email (quand un internaute est pris la main dans le sac) et menaces de poursuites en cas de récidive. 10 millions d'avertissements ("lettre de recommandation") ont d'ailleurs été envoyés par la Hadopi depuis le début de ce dispositif.

Si dans 70% des cas les internautes avertis ne recommencent pas, les outils de la Hadopi n'ont jamais vraiment été adaptés à ces nouveaux modes.

Le constat d'ailleurs reconnu par l'entité. Si "certaines pratiques de piratage ont drastiquement diminué" depuis 2009 et la création de l'Hadopi, notamment le téléchargement via les réseaux de pair à pair (P2P), d'autres "comme le streaming et le téléchargement direct, restent importantes" ou connaissent "une progression notable", a ajouté Denis Repone.

9,4 millions d'euros de budget

Il cite ainsi le recours à "l'IPTV illicite" (accès à bas coût à des chaînes du monde entier via un boîtier ou une application) et le "visionnage en direct" (streaming illégal). Autant de vecteurs qui ont pris de l'ampleur grâce à la généralisation du haut et du très haut débit en France.

"Ainsi, ce sont 11,8 millions d'internautes en moyenne" qui s'adonnent à ces pratiques "chaque mois". Ils étaient même "13,6 millions" en mars, le confinement ayant "amplifié le phénomène", a souligné Denis Repone. Et ce, malgré l'essor constant et régulier des plates-formes légales de contenus en ligne.

Dans ce contexte, l'Hadopi appelle "ardemment" la "reprise de l'examen" des dispositions de lutte contre le piratage prévues par la réforme de l'audiovisuel, dont la première mouture a été abandonnée, la crise sanitaire ayant chamboulé le calendrier parlementaire. Ce texte prévoyait notamment une fusion du CSA et de l'Hadopi au sein d'une nouvelle autorité de régulation baptisée Arcom.

On rappellera que le budget de la Hadopi était de 9,4 millions d'euros en 2019 pour des résultats qui restent donc assez modestes. Par ailleurs, les chiffres sur le manque à gagner pour l'industrie sont toujours à prendre avec des pincettes.

Les "pirates" sont également de gros consommateurs de culture légale. Des études ont en effet montré que cette population achète plus de contenus légaux que ceux qui ne piratent pas...