Comment l’endroit où l’on grandit affecte nos perspectives de revenus à l'âge adulte

Les écarts de perspectives de revenus sont plus élevés entre deux jeunes ayant grandi dans une même ville qu'entre jeunes venu de la ville et jeunes venus de la campagne. - ERIC CABANIS / AFP

Dans quelle mesure le niveau de vie d’une personne adulte dépend-il du lieu où elle a grandi? C’est à cette question que tente de répondre France Stratégie, cabinet d’analyse rattaché au Premier ministre, dans une étude parue ce vendredi.

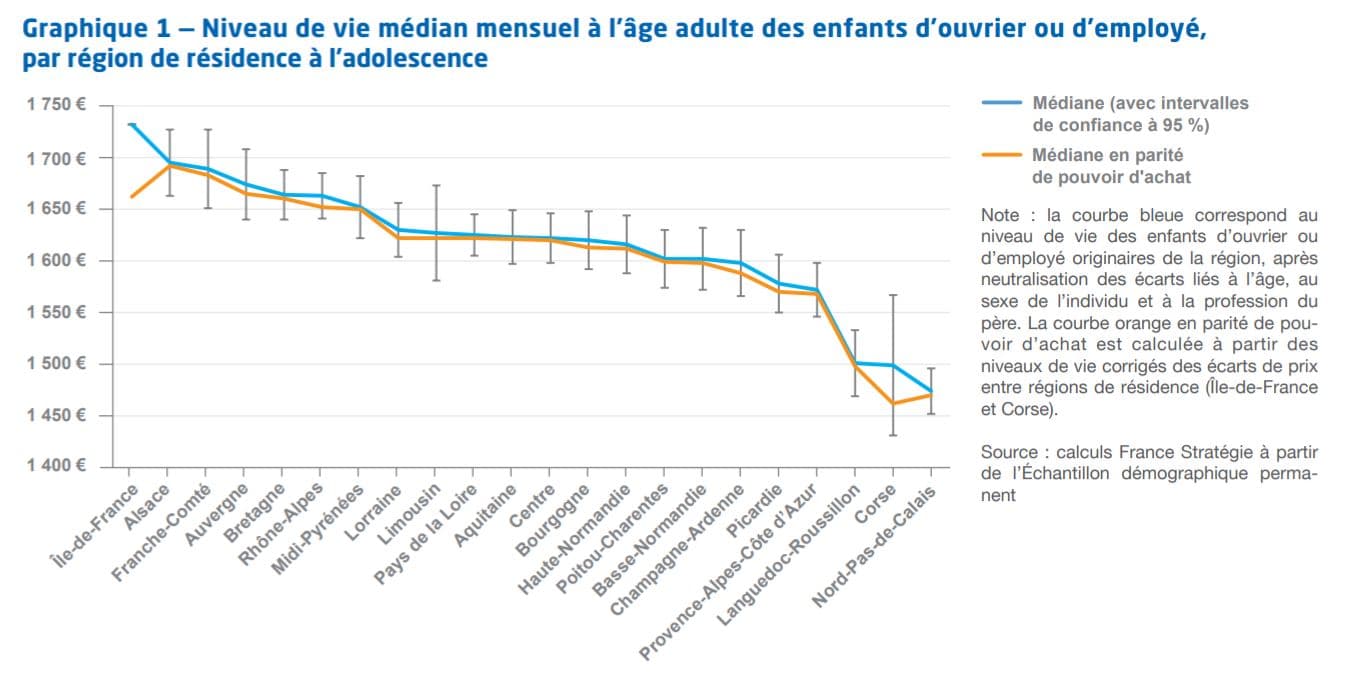

Les chercheurs de France Stratégie ont donc regardé les revenus à l’âge adulte d’une des catégories de population les plus modestes en France: les enfants d’ouvrier ou d’employé. Pour l’étude, ils se sont concentrés sur ceux nés entre 1970 et 1988, et ont croisé ces données avec leur territoire de résidence à l’adolescence.

Premier enseignement, qui n’a pas tellement surpris les chercheurs: les “perspectives de revenus à l’âge adulte augmentent avec le niveau de richesse du territoire d’origine”. Ainsi, les enfants d’ouvriers ou d’employés qui ont grandi en Ile-de-France, région la plus riche de France, gagnent à l’âge adulte en moyenne 260 euros de plus que ceux élevés dans la région la moins riche de métropole, le Nord-Pas-de-Calais. Cette différence de revenus qui atteint 16% constitue d’ailleurs le “plus grand écart de revenus” constaté par les auteurs de l’étude entre régions.

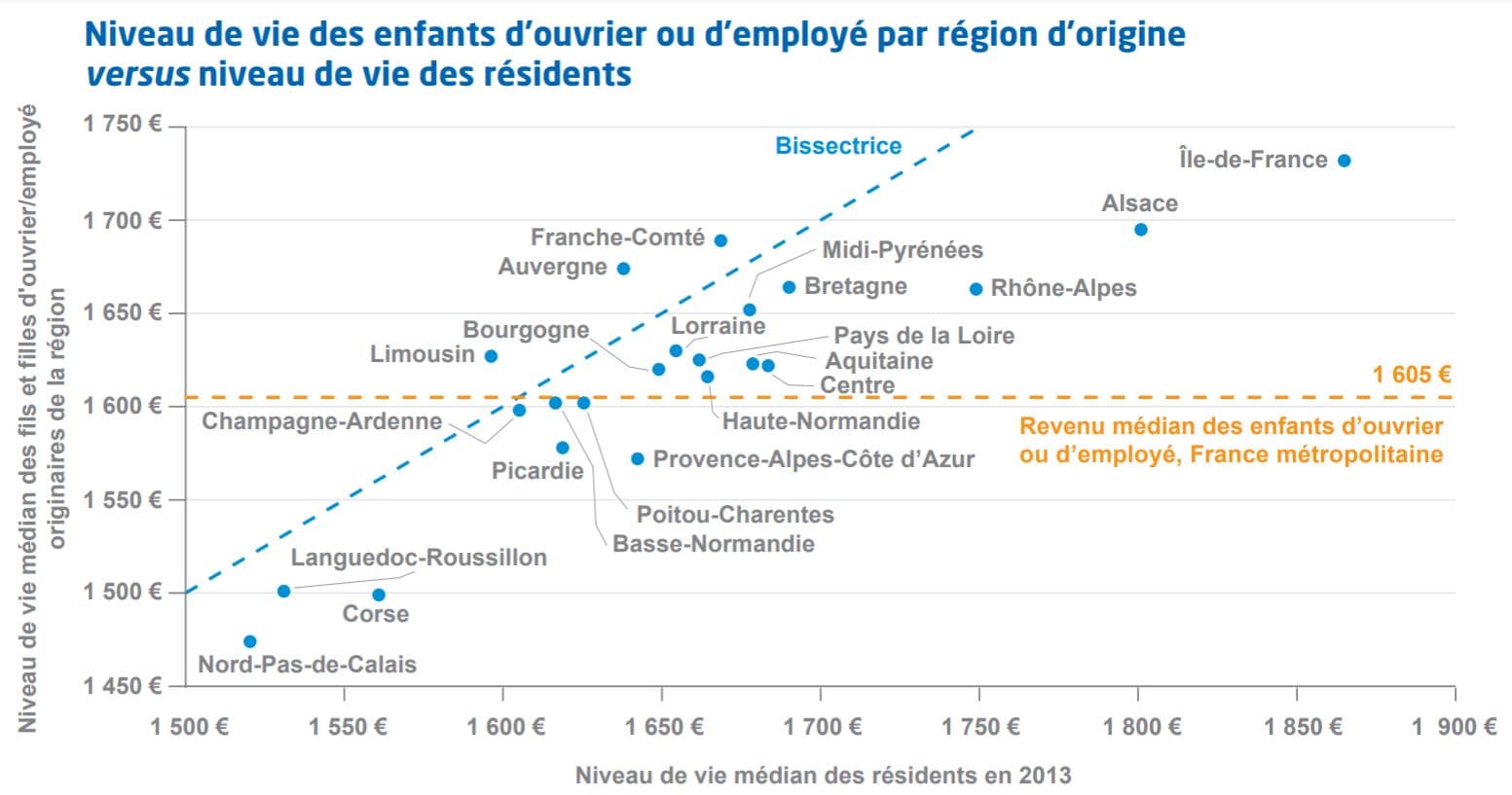

Mais si on s’éloigne de ces deux pôles, des nuances apparaissent. Notamment parmi les régions dont la richesse est comparable. Ainsi, certaines offrent davantage de chances aux enfants qui y ont grandi au sein de familles modestes de gagner plus que le revenu médian à l’âge adulte. C’est notamment le cas du Limousin, de l’Auvergne et de la Franche-Comté. Pour les auteurs de l’étude, c’est lié à des facteurs comme “l’accès à l’enseignement supérieur ou le taux de mobilité vers des régions à plus haut niveau de vie”.

Lecture du graphique : Les régions au-dessus de la ligne orange offrent le niveau de vie le plus favorable – c’est-à-dire supérieur au niveau de vie médian des enfants d’ouvrier ou d’employé en France métropolitaine. Les régions à gauche de la ligne bleue offrent à ces enfants d’origine modeste des perspectives de niveau de vie supérieures à celles des résidents.

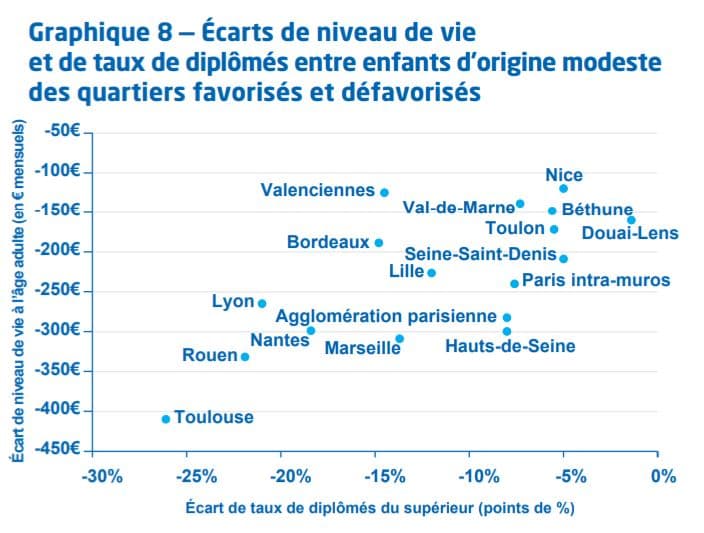

Autre enseignement de l’étude : l’origine rurale ou urbaine pèse moins sur les différences de revenus entre jeunes de familles modestes que le fait d’avoir grandi dans différents quartiers d’une même ville. Autrement dit, les écarts entre les revenus à l’âge adulte d’enfants d’ouvriers sont plus importants entre ceux qui viennent d’un quartier défavorisé et ceux issus des rues chics d’une même ville, qu’entre ceux qui ont grandi en ville et ceux qui ont grandi à la campagne.

“L’écart est maximal à Toulouse, où deux enfants d’ouvrier ou d’employé ayant grandi dans deux quartiers différents peuvent avoir une différence de revenus à l’âge adulte de 400 euros environ”, notent ainsi les auteurs de l’étude. Mais “plus de 30% de l’écart entre quartiers y est lié à l’ascendance migratoire”. Car comme le montre encore cette étude, le fait d’avoir une origine hors-européenne a un effet baissier sur le revenu à l’âge adulte.

Dernier constat : le fait de rester vivre dans sa région d’origine nuit aux perspectives de revenus. Ce facteur pèse d'ailleurs étonnamment plus lourd que le niveau d’étude, sauf en Alsace et en Ile de France.

Ce travail d’analyse a pour but d’alimenter la réflexion sur l’échelle géographique la plus pertinente pour mener des politiques d’inclusion économique. Parce que “le débat public sur les inégalités territoriales met souvent en avant des oppositions binaires entre grands types de territoires, faisant tour à tour de la «ruralité», de la «France périphérique» ou des «quartiers» les territoires abandonnés de la République”, soulignent les auteurs de l’étude.

Sauf qu’ici, ils réalisent que les écarts de revenus les plus importants se situent entre régions, puis entre quartiers. Donc selon eux, pour être efficaces, les mesures devraient être prises à l’échelle nationale et locale, et non à l’échelle départementale ou régionale.

Point méthodologique: cette étude a pris en compte les 22 anciennes régions administratives, et non les 13 actuelles. Notamment parce qu’à l’adolescence de la population étudiée, les régions étaient au nombre de 22, et menaient chacune leur propre politique en matière d’éducation ou de mobilité.