Missiles hypersoniques ou ballons espions: la France ressuscite un vieux projet de radars des années 90 capable de scruter jusqu'à la Russie

C'est l'histoire d'une renaissance: celle d'une pépite française presque tombée dans l'oubli et qui aurait pu y rester, si le ministre des Armées Sébastien Lecornu ne l'avait pas remise sur le devant de la scène lors du salon du Bourget.

Dans son discours présentant la stratégie des armées pour la très haute altitude (THA – zone située approximativement entre 20 et 100 kilomètres d'altitude), Sébastien Lecornu a annoncé l'attribution de fonds pour trois projets, des "quick win", pour renforcer rapidement la protection aérienne.

L'un de ces projets, c'est le programme Nostradamus: un réseau de 288 antennes de sept mètres de haut, réparties en étoile sur 12 hectares, trois galeries techniques enfouies de 130 mètres chacune, à Crucey au cœur de la Normandie, sur les vestiges d'une ancienne base militaire de l'Otan.

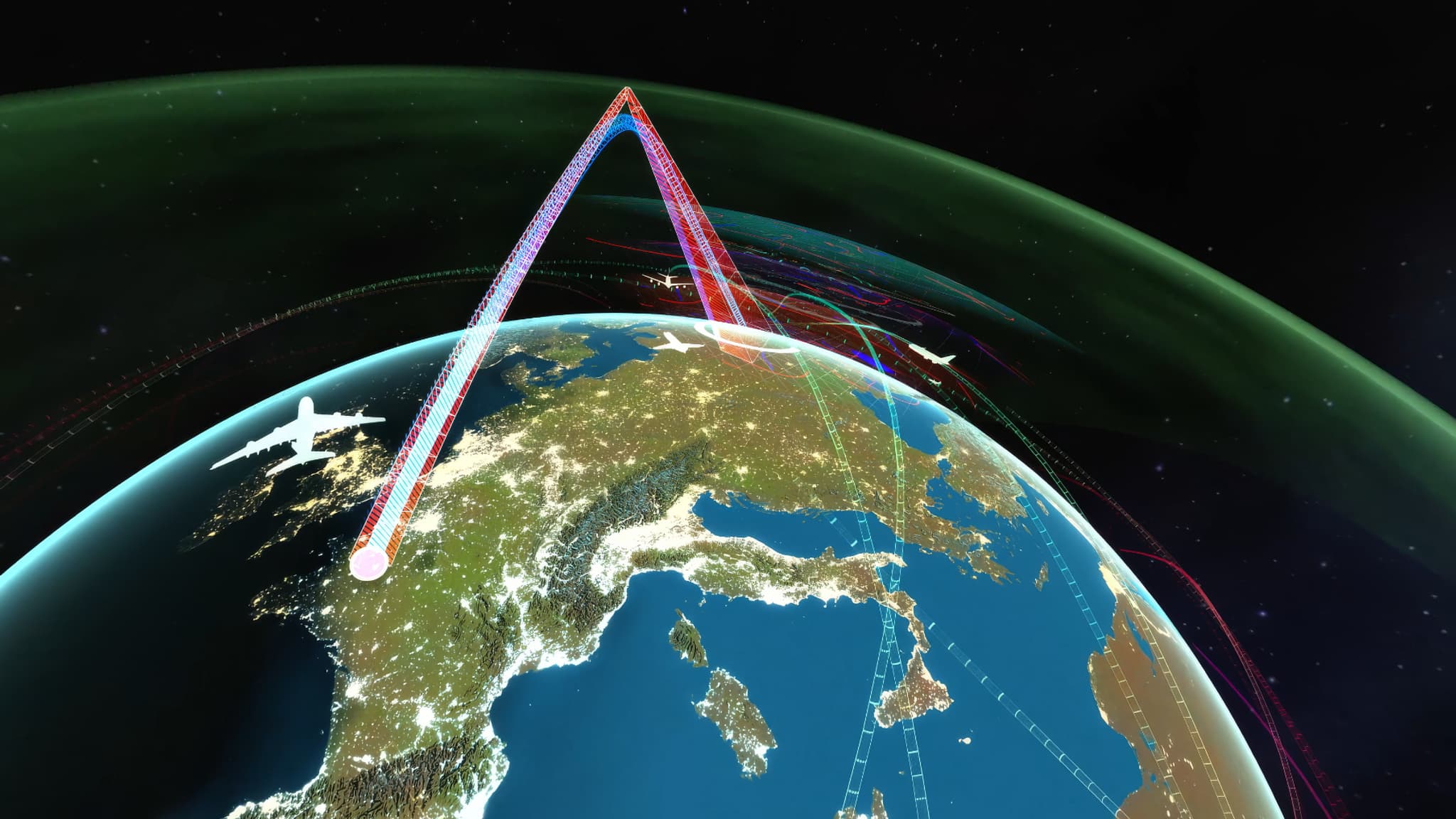

"La portée des radars traditionnels est limitée par la rotondité de la Terre, alors que pour Nostradamus, on utilise des ondes qui 'rebondissent' sur l'ionosphère (60-500 km d'altitude, NDLR) et on voit donc au-delà de l'horizon, ce qui se passe très loin, à des milliers de kilomètres", explique René Mathurin, directeur défense à l'Onera (Office national d'études et de recherches aérospatiales).

Couplé aux antennes Alliss, qui servent notamment d'émetteurs pour diffuser RFI en Afrique, Nostradamus permet de voir à 360° – et de surveiller à très longue distance ce qui se passe dans les airs, quasiment jusqu'aux frontières de l'Europe… donc la Russie.

Contexte géostratégique

Développé à la fin de la Guerre froide, Nostradamus devait permettre à la France de détecter toute menace venue de l'ancienne Union soviétique. Le programme a bénéficié à l'époque d'un financement de la Direction générale de l'armement, mais après la chute du mur de Berlin et de l'URSS, il est tombé en désuétude, les intérêts de la France se concentrant par la suite plutôt sur l'Afrique, une zone hors de portée de ces radars.

Mais l'Onera a eu le nez creux et n'enterre pas Nostradamus pour autant: elle continue d'entretenir le réseau et les antennes et procède même à la numérisation des systèmes.

"On y croyait, on croit à cette technologie, donc on n'a pas abandonné le projet. C'est aussi notre rôle d'apporter de l'innovation", énonce René Mathurin, qui se dit "très fier" de ce "patrimoine" national.

Il faut dire que le contexte géopolitique lui donne raison: guerre en Ukraine, menaces balistiques, regain de tensions avec la Russie, militarisation de l'espace… sont autant de risques qui nécessitent des capacités de surveillance à longue, voire très longue distance.

Sébastien Lecornu ne dit pas autre chose: "c'est un peu curieux de ressusciter aujourd'hui Nostradamus (…), mais ce radar transhorizon a des capacités de vue de longue portée, pour être capable (…) de voir soit ce qui va très très vite, soit ce qui va trop lentement et qui, pour ces deux raisons, sont des situations militaires difficiles à appréhender".

Ce que cible le ministre dans son discours, ce sont autant les armes hypervéloces que les ballons de surveillance (ou d'espionnage), comme ceux déployés par la Chine qui avaient survolé les États-Unis en 2023.

Nostradamus permet également de voir les objets "par le dessus", indique René Mathurin, et donc de potentiellement détecter des aéronefs furtifs. C'est aussi un système "résilient": vu sa taille, il serait difficile de détruire tout le système d'un seul coup.

Un système prêt à l'emploi

Avec Nostradamus, l'Onera, et par extension la France, dispose d'une capacité très rare. Ce type d'installation a été développé par un nombre restreint de pays: les États-Unis, l'Australie et la Russie.

"C'est un système qui a 30 ans, mais qui est dans un état de conservation remarquable", vante le directeur des programmes défense de l'Onera.

Un système quasiment prêt à l'emploi, si le ministère des Armées décide de relancer pleinement le programme.

Pour l'heure, l'enveloppe de 2 millions d'euros est destinée à établir si oui ou non le système a un intérêt opérationnel pour les armées. En cas de réponse positive, l'Onera se dit prêt à relancer le système relativement rapidement. Il faudrait évidemment "muscler" la protection du site et des systèmes (cybermenaces, chiffrement…), développer les systèmes d'analyse des données… mais le système ayant été entretenu par une petite dizaine de personnes, les travaux seraient beaucoup moins onéreux et importants que s'il fallait développer un système depuis le début.

Nostradamus pourrait suivre le même parcours que le programme de veille spatiale GRAVES (Grand réseau adapté à la veille spatiale): développé par l'Onera au début des années 2000 pour le suivi et le classement des objets spatiaux en orbite basse, le démonstrateur s'est révélé si essentiel, qu'il a été transféré à l'armée de l'air et de l'espace en 2005 pour une utilisation opérationnelle. Un système qui a fait ses preuves et toujours en service 20 ans après (son successeur doit être commandé cette année).

L'intérêt des militaires pour Nostradamus est établi, que ce soit par l'armée de l'air et de l'espace mais aussi par l'état-major des armées. Reste maintenant à conclure le contrat pour lancer la phase d'évaluation.