Remarques sexistes, racistes au bureau: faut-il imposer le "verbomètre", un outil de prévention des micro-agressions verbales?

Le Cese recommande la mise en place d'un "verbomètre" qui doit mesurer la violence verbale au travail. - Toshiyuki IMAI - CC - Flickr

C'est une petite phrase lancée à la volée. Un commentaire sur la longueur d'une jupe, sur des cheveux "trop" bouclés, une question sur "le pays d'où tu viens". La violence verbale peut prendre différentes formes. "Tu parles vachement bien français", sous-entendu pour une personne issue de l'immigration, ou "les femmes sont trop sensibles, elles ne peuvent pas être cheffes". Autant de "micro-agressions", quand ce ne sont pas des insultes, du mépris ou du harcèlement.

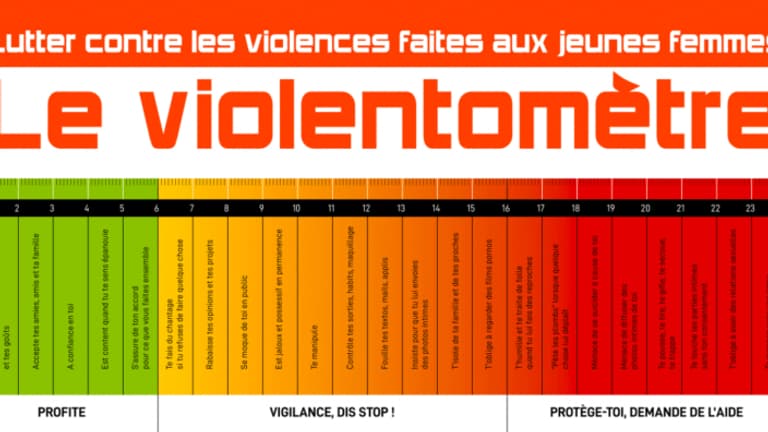

"Une banalisation de la violence verbale", pointée par le Cese (Conseil économique social et environnemental) dans un rapport publié le 12 avril. Pour lutter contre le phénomène, l'institution préconise la mise en place d'un "verbomètre", sur le modèle du "violentomètre", un outil de prévention de la violence au sein des couples.

Du vert au rouge

Comme le violentomètre qui liste une série de comportements et les classe en vert, jaune ou rouge, le verbomètre pourrait échelonner une série de phrases "entendues au bureau". Ce qui aiderait les victimes à décrypter les propos et à distinguer ce qui est normal de ce qui relèvent de la violence verbale, du discours de haine ou de la discrimination. Avec pour objectif d'aider les victimes à prendre conscience de ce qu'elles subissent.

"Selon la culture d'entreprise, le contexte, l'ancienneté, les gens se permettent de parler d’une certaine manière. Dans certains environnements de travail, cette violence est considérée comme normale", explique à BFM Business le psychologue du travail Samuel Laurent.

"Si bien que les victimes ont un flottement, une incertitude à déterminer si les propos relèvent de la violence verbale."

Interrogée par le Cese, la psychologue Racky Ka Sy raconte que certaines personnes se rendent chez leur médecin en disant qu’elles ont mal au ventre ou à la tête. Mais, quand on creuse un peu, on constate parfois que ces douleurs résultent d’une situation de violence verbale, notamment au travail.

"Un panel infini de conséquences"

Évidemment, cette violence verbale touche principalement les groupes qui ont l'habitude d'être victimes de stéréotypes et de discriminations, en fonction de la couleur de peau, du sexe, de l'orientation sexuelle... "On se permet de la violence quand on considère qu’on a une forme de pouvoir sur quelqu'un", résume Samuel Laurent.

Le phénomène est très répandu puisqu'en moyenne, 14% des personnes occupant un emploi ont été victimes de violences verbales chaque année entre 2013-2018, selon les enquêtes Cadre de vie et sécurité.

Certains métiers sont d'ailleurs davantage à risque, comme ceux qui sont souvent en contact avec le public. C'est le cas des policiers et militaires (27%), des professions intermédiaires de la santé et du travail social (21%), des professions scientifiques, des professeurs des écoles et les professions libérales (18%).

Avec des conséquences catastrophiques pour leur santé: "Ces invectives génèrent du stress, qui s'installe durablement, avec un panel infini de conséquences", explique le psychologue Samuel Laurent qui cite "les problèmes de sommeil, les problèmes digestifs, l'isolement, les troubles dépressifs et anxieux, l'agressivité reportée voir le suicide".

"Ils se sentent dans leur bon droit"

Ce phénomène suit, selon le Cese, une certaine banalisation de la violence verbale "désormais propagée partout dans l’espace public (transports en commun, établissements scolaires, monde du travail et en particulier dans les services publics, médias, classe politique, réseaux sociaux…)", souligne le rapport.

Le psychologue observe un double mouvement à l'oeuvre. "Il y a une banalisation dans le débat public des discours racistes ou visant les personnes immigrées, si bien que ceux qui reprennent ces discours en entreprise se sentent dans leur bon droit", explique-t-il.

"Ils n’ont pas conscience de la violence, cela traduit aussi un manque d’empathie."

Parallèlement, Samuel Laurent décrit "une meilleure mise en lumière de pratiques qui ont toujours existé". "Les gens sont plus sensibilisés à la manière dont on leur parle, plus alertes", explique-t-il.

Selon l'Association nationale des DRH, il y a aujourd'hui de moins en moins de problèmes de discrimination en entreprises, grâce aux nombreuses formations mise en place ces dernières années. "Et quand il y a des dérives, elles sont sanctionnées", assure sa présidente Audrey Richard.

Le défi de la subtilité de la communication

Samuel Laurent estime qu'au-delà des victimes, la mise en place d'un verbomètre pourrait aussi permettre aux auteurs de se rendre compte du poids de leurs mots. Mais il prévient sur la complexité de mettre en place un tel outil.

"Les interactions humaines sont complexes, la communication, ce n'est pas que les mots, il y a le ton, l'intention, le non-verbal."

"Il y a aussi des différences culturelles, dans le sud par exemple, on utilise beaucoup le mot 'putain', les gens ne s'en émeuvent pas, alors que ça peut être considéré comme abrupte dans d'autres régions", illustre-t-il. Il appelle à prendre le temps pour ne pas développer trop vite un outil qui serait mal-adapté.

Contacté sur l'opportunité de réfléchir à l'élaboration d'un verbomètre, le ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations n'a pas répondu à nos sollicitations.