Ce que gagnent vraiment les agriculteurs

C’est un rendez-vous incontournable pour la profession. Le Salon de l’Agriculture ouvre ses portes au public ce samedi au Parc des Expositions de Paris. Cette 56e édition sera une nouvelle fois l’occasion pour les agriculteurs français de partager leur quotidien mais également d’alerter sur les problématiques liées à leur activité.

À commencer par la difficulté pour certains de vivre décemment de leur travail dans un pays pourtant leader européen en matière d’agriculture (production de 73 milliards d’euros en 2018 tous secteurs confondus). En effet, la question de la juste rémunération des agriculteurs et de leur situation économique revient régulièrement sur le tapis. Mais qu’en est-il réellement?

Selon les prévisions de l'Insee, le revenu courant avant impôts (RCAI) par actif non salarié des moyennes et grandes exploitations a augmenté de 10,8% en 2018 pour avoisiner les 30.360 euros (environ 2530 euros par mois). Cet indicateur qui correspond au revenu annuel moyen par exploitant comprend les aides et subventions touchées par l'exploitant mais pas les cotisations sociales qu'il lui faut encore payer. Il n'est donc pas comparable à un salaire net.

En 2017, ce même revenu par actif était de 27.435 euros (2286 euros par mois) d'après les derniers chiffres fournis par le ministère de l'Agriculture. Soit une augmentation de 44% par rapport à 2016 (18.293 euros), année très défavorable notamment en raison des accidents climatiques.

D'importants écarts de revenus

Reste que le revenu moyen des agriculteurs cache d’importantes disparités. Toujours en 2017, la moitié des exploitations affichaient un RCAI par actif non salarié inférieur à 20.700 euros (1725 euros brut par mois). En outre, un quart ont enregistré des résultats inférieurs à 7700 euros (642 euros par mois) tandis qu’un quart ont généré des résultats supérieurs à 37400 euros (3116 euros par mois). Enfin, 14% des exploitations ont fini dans le rouge.

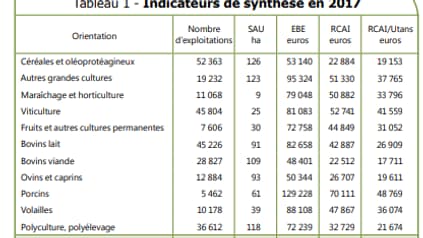

Dans le détail, les producteurs de porcins ont été assez bien lotis en 2017, avec un RCAI moyen par actif non salarié de 48.769 euros . La viticulture enregistre de son côté un RCAI de 41.559 euros (même si d'importantes disparités existent selon les régions viticoles), tandis que celui des exploitations spécialisées en maraîchage et horticulture s’établit à 33.766 euros.

À l’inverse, d’autres filières ont été plus à la peine en 2017. À l’image des exploitations spécialisées en céréales et oléoprotéagineux dont le RCAI moyen a atteint 19.153 euros en 2017. Les éleveurs d’ovins ou de caprins ont pâti de leur côté de la baisse de la consommation de viande (19.611 euros de RCAI, -14% par rapport à 2016). Même chose pour les éleveurs de bovins viande qui ont également souffert d’une hausse des coûts des matières premières (17.711 euros de RCAI, -12% par rapport à 2016).

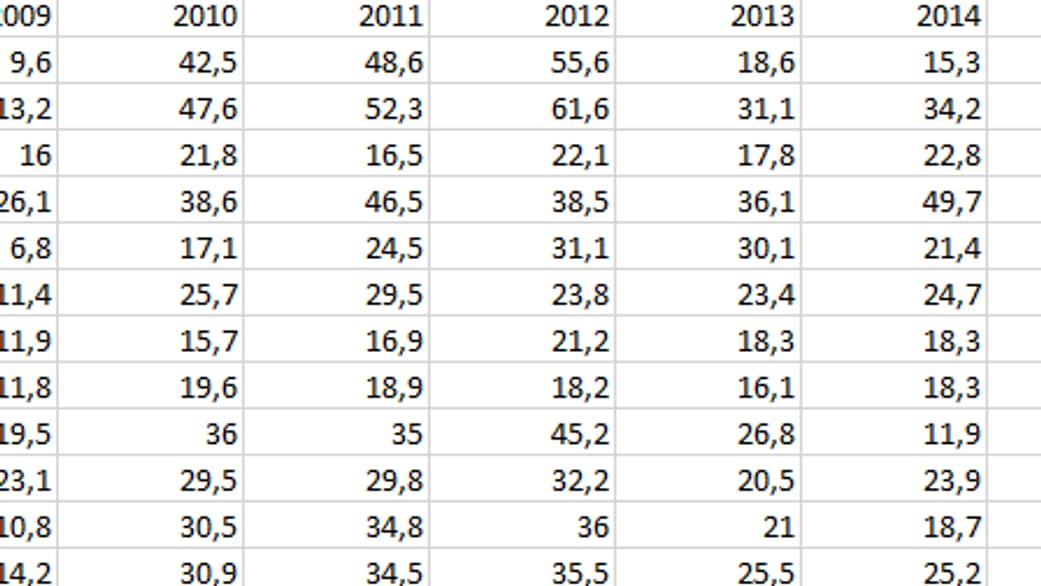

Soumise à de nombreux aléas, les différents secteurs agricoles connaissent des variations de revenu parfois colossales d'une année sur l'autre (voir tableaux ci-dessous). Mais de manière générale, c'est la viticulture qui a enregistré le plus fort revenu moyen (40 650 euros par an) sur les dix dernières années. Les exploitants de bovins (race à viande) et d'ovins et caprins affichent quand à eux le plus faible revenu moyen sur dix ans (un peu plus de 17.000 euros par an chacun).

Subventions et aides sociales

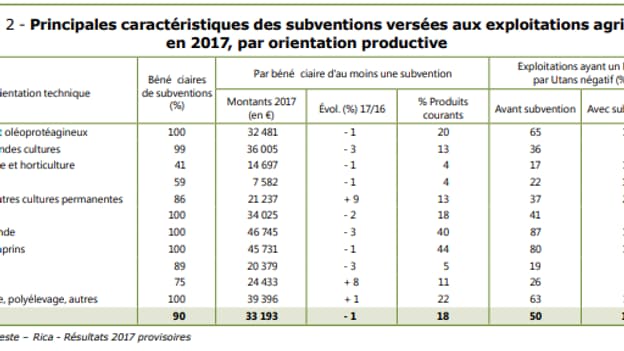

Face aux difficultés financières, les agriculteurs français peuvent compter sur des aides et notamment sur la PAC (politique agricole commune) dont ils sont les premiers bénéficiaires en Europe. Au total, 90% des près de 450.000 exploitations agricoles bénéficient d’au moins une subvention. Elles reçoivent en moyenne 33.200 euros d’aides dont 93% relèvent de la PAC. Le ministère de l’Agriculture estime que sans subventions, 50% des exploitations agricoles auraient un RCAI négatif (contre 14%).

À noter par ailleurs que la Commission européenne a décidé ce vendredi de relever le plafond des aides nationales d'État aux agriculteurs de 15.000 à 25.000 euros pour les aider "à faire face à une crise dans leur pays". Les nouvelles règles s'appliqueront dès le 14 mars.

Pour compléter leurs revenus, 98.500 foyers du régime agricole (65.070 au régimes des salariés agricoles et 33.430 au régime des non-salariés agricoles) ont perçu la prime d’activité en juin 2018, selon les chiffres de la MSA, le régime de protection sociale des agriculteurs. Ils étaient en outre 26.100 à toucher le RSA (16.610 au régime des salariés agricoles et 9490 au régime des non-salariés) à cette même période.

Une conjoncture plus favorable en 2018

2018 aura au final été une année plus favorable sur le plan financier pour les agriculteurs. Ils ont profité pour la plupart d’une conjoncture plus favorable avec une hausse des prix des céréales, des volumes de vendange à la hausse, une augmentation de la valeur de leur production, etc.

La hausse des revenus s’expliquerait également par la baisse continue du nombre d’agriculteurs et le "coup de frein sur les charges et les investissements", expliquent les chambres d’agriculture. Elles précisent cependant que l’essentiel des impacts négatifs de la sécheresse pourrait avoir un impact sur leurs revenus en 2019.

Les observations de l’année 2019 permettront par ailleurs de confirmer ou non les effets positifs de la loi Alimentation entrée en vigueur le 1er février. Cette loi prévoit le relèvement par la grande distribution du seuil de revente à perte de 10%. Une mesure censée mieux indemniser les agriculteurs, à condition que la grande distribution joue le jeu.