Accusé d'être "climatosceptique", le patron de la Banque mondiale n'envisage pas de démissionner

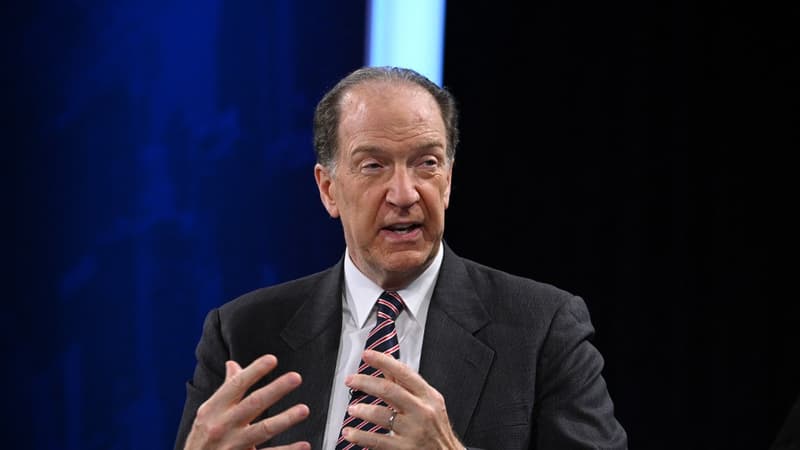

David Malpass, président de la Banque mondiale, à New York, le 19 septembre 2022. - Riccardo Savi / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Le président de la Banque mondiale (BM), David Malpass, est sous le feu des critiques depuis le début de la semaine, accusé d'être "climatosceptique", un reproche auquel il a tenté de répondre ce vendredi sans pour autant calmer les appels en faveur de son départ.

Tout a commencé lorsque l'ancien vice-président américain, Al Gore a estimé lundi que David Malpass était "climatosceptique" et n'avait pas su améliorer le financement de projets climatiques dans les pays en développement.

Invité le lendemain à s'exprimer sur ces accusations lors d'une table ronde organisée par le New York Times, le président de la BM a refusé à trois reprises de dire s'il reconnaissait le rôle des énergies fossiles dans le réchauffement climatique.

"Je ne suis pas scientifique", avait-il fini par déclarer.

Poussé par le public, il a préféré mettre en avant "l'énorme effort" réalisé par la BM pour aider au financement contre le réchauffement climatique.

"Je ne démissionnerai pas"

Sa réponse a outré les ONG spécialisées, qui ont dès lors appelé à son départ. "Nous condamnons les propos tenus par le président" de la BM, a assené ce vendredi la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, qui rappelle toutefois que "le remplacer nécessite l'accord d'une majorité des actionnaires, il faut avoir cela en tête".

"Je ne démissionnerai pas, et je ne l'ai pas envisagé", a cependant répondu M. Malpass vendredi, interrogé par le média Politico.

Selon lui, "aucun" des Etats membres de l'institution financière internationale n'a demandé sa démission.

Il dit "s'être embrouillé"

Il a assuré ne pas être climatosceptique, en soulignant que les "gaz à effet de serre d'origine humaine sont la cause du réchauffement climatique". "Et notre mission est de mettre en place des projets et des financements qui ont un impact" pour réduire les émissions, a-t-il ajouté.

Une affirmation qu'il avait déjà prononcée la veille, sur la chaîne CNN International, en déclarant qu'"il est évident que les émissions de gaz à effet de serre sont d'origine humaine, notamment du fait de l'utilisation des énergies fossiles". "Et nous travaillons afin que cela change", avait-il dit.

"Je ne suis pas climatosceptique", avait-il insisté, expliquant s'être "embrouillé" et ne pas "être toujours bon lorsqu'il s'agit de répondre à des questions".

Mais ses justifications n'ont pas calmé les critiques: à son tour, un groupe de scientifiques spécialisés dans les questions climatiques a appelé ce vendredi au départ de David Malpass.

La Banque mondiale sous le feu des critiques

D'autant que si le président de la BM défend le bilan de son institution en termes de lutte contre le réchauffement climatique, certains lui reprochent de ne pas en faire suffisamment.

"Je m'inquiète pour la Banque mondiale", a ainsi déclaré lundi l'économiste Joseph Stiglitz, lui-même ancien chef économiste de la BM et aujourd'hui très critique vis-à-vis de l'institution, "sur les enjeux majeurs, comme le réchauffement climatique, elle n'a pas pris la direction des opérations dont le monde aurait besoin".

"Nous attendons de la Banque mondiale qu'elle soit un moteur international en matière d'ambition climatique", a de son côté insisté Karine Jean-Pierre.

Proche de Donald Trump

Le profil politique de David Malpass n'est pas étranger à l'attention dont il fait l'objet sur les questions climatiques. Républicain et sous-secrétaire au Trésor, chargé des relations économiques internationales, de l'ex-président américain Donald Trump, il avait été nommé par ce dernier en 2019 à la tête de la BM pour prendre la succession de son compatriote, Jim Yong Kim, démissionnaire.

Selon un mode de désignation pré-établi, les Etats-Unis choisissent en effet le président de la BM, alors que l'Europe prend la décision concernant la direction du Fonds monétaire international (FMI).

La part détenue par les pays au capital des deux institutions est la base de cette répartition, les Etats-Unis et l'ensemble de l'Union européenne en étant les deux principaux actionnaires.