"Quelques secondes pour réagir et intercepter un missile": comment la marine française protège le transport maritime (qui représente 80% du commerce mondial)

Les navires marchands ne sont plus les seules cibles des attaques. - AFP

C'est "la colonne vertébrale du commerce mondial", comme le décrit le ministère de la Mer: le transport maritime représente 80% du commerce mondial en volume, selon l'Organisation mondiale du commerce. Voitures, peluches, mais aussi hydrocarbures, céréales, minerais… le transport de marchandises, et donc le commerce par la mer, atteint une ampleur inégalée à ce jour.

Cette "dépendance du commerce mondial aux mers", comme la décrit Rachid Chaker, enseignant-chercheur et auteur d'un rapport sur la guerre au commerce en mer, met en exergue la vulnérabilité des économies, et donc les menaces qui pèsent sur les acteurs du secteur, que ce soient les entreprises qui ont recours à ce moyen de transport, mais aussi les armateurs… ainsi que les États, qui doivent protéger leurs intérêts stratégiques.

"La guerre au commerce en mer est ancienne, mais elle n'a pas disparu et connaît des résurgences ces dernières années", expose Rachid Chaker à BFM Business. "Pour les grandes puissances, c'est une préoccupation", poursuit-il, ajoutant que "c'est une volonté de tarir les sources de revenus".

Menaces multiples et cibles nombreuses

Que ce soient des actes de piraterie, le sabotage de câbles sous-marins, le minage (clandestin) d'espaces maritimes, le blocus des ports, ou encore le brouillage de systèmes GPS, les menaces sont nombreuses.

Le chercheur rappelle que les tentatives de déstabilisation ont proliféré ces dernières années et cite notamment les attaques russes contre les ports en Ukraine qui ont perturbé le commerce du blé et provoqué des pénuries, la multiplication des attaques de navires par les Houthis en mer Rouge, les sabotages de gazoducs et d'oléoducs.

Si les navires marchands sont les cibles les plus "communes", Rachid Chaker évoque dans son analyse la vulnérabilité d'installations telles que les câbles sous-marins, par lesquels transitent un grand nombre de données, mais aussi les ports, ou encore les parcs éoliens offshore.

"Concernant l'offshore, il ne représente qu'une faible partie du mix énergétique pour l'instant, mais avec l'ambition européenne d'augmenter la part des énergies renouvelables, en cas d'attaque de ce type d'installations, il existe un risque de coupures et de rupture d'approvisionnement, ce qui implique également des conséquences sur le coût de l'énergie", explique l'enseignant-chercheur.

La force militaire en soutien

La protection des navires marchands est "traditionnellement et historiquement" une des prérogatives de la Marine nationale, expliquait début septembre l'amiral Nicolas Vaujour, chef d'état-major de la marine, lors d'une rencontre avec l'association des journalistes de défense.

"Si vous demandez à nos armateurs s'ils sont contents de nous voir quand ils transitent par [le détroit] de Bab-el-Mandeb, la réponse est oui", exposait-il.

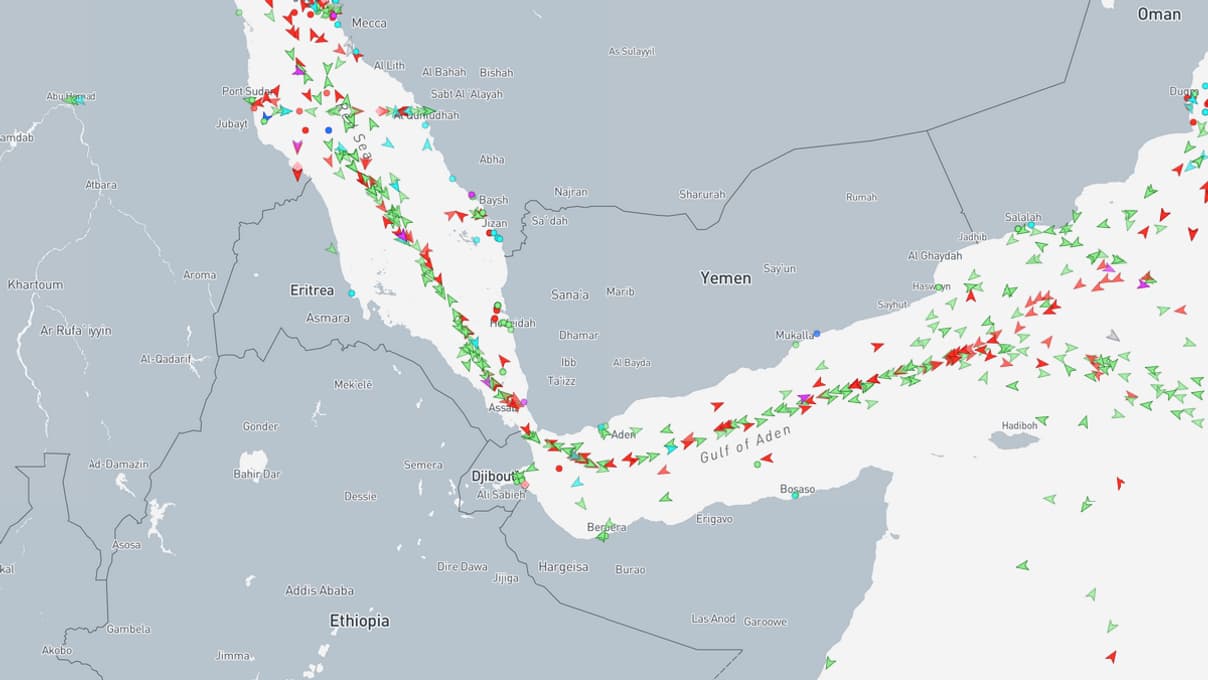

Situé à la jonction entre la mer Rouge et le golfe d'Aden, entre les côtes djiboutiennes et yéménites, ce couloir est "un point chaud du trafic maritime mondial" et "une porte d'accès stratégique" sur le chemin entre l'Europe et l'Asie, comme le décrit le ministère des Armées.

"Les Houthis perturbent le trafic d'une zone particulièrement utile en termes de flux de marchandises", appuie Rachid Chaker.

Le ministère des Armées rapporte que le trafic en mer Rouge, "qui représentait 13% du trafic mondial, 30% du trafic de conteneurs et 21% du trafic énergétique", a été "divisé par deux" depuis le début des attaques houthies en 2023.

C'est pour cette raison que l'Union européenne a lancé en février 2024 la mission Aspides, qui vise à protéger le trafic maritime et garantir "la liberté de navigation".

Pour protéger les – nombreux – navires qui y transitent chaque jour, la Marine nationale met à disposition des "plots" constitués de navires de guerre pour "faire face à tout le spectre de menaces qu'on peut avoir contre un bateau de surface dans un détroit", du drone d'observation au drone armé, du missile antinavires au missile balistique.

"La capacité d'un bateau opérationnel à intercepter, en pleine nuit, un missile qui arrive du Yémen sur un bateau de commerce que vous protégez, ce n'est pas un sport de masse, vous n'avez quelques secondes pour réagir", raconte l'amiral Vaujour.

Car si le tir de missiles antiaériens Aster 15, qui valent beaucoup plus cher que les drones qu'ils ont interceptés, a créé la polémique, pour le patron de la marine, la stratégie reste valable: "on a protégé un bateau dont la marchandise valait plus d'un milliard d'euros".

Mener une guerre ouverte et revendiquée au commerce en mer ne risque pas, à court terme du moins, "de mettre à terre une économie, ni d'être une menace pour les intérêts vitaux d'une nation", selon Rachid Chaker.

"Le coût humain et matériel n'est pas à la hauteur des bénéfices pour véritablement impacter l'économie mondiale, car il faut beaucoup de moyens, sur le temps long. Ce n'est pas exclu, mais ça risquerait d'être cher pour pas grand-chose."