Nucléaire: la France s'offre un nouveau record du monde pour un plasma de fusion

La France a créé durant quelques minutes son propre mini soleil. Dans un communiqué du commissariat à l'énergie atomique (CEA), on apprend que les chercheurs ont réussi l'exploit de créer un plasma pendant 1.337 secondes, l'équivalent d'un peu plus de 22 minutes. Apprendre à maîtriser le plasma constitue une avancée scientifique majeure dans la course à la fusion nucléaire, source d'énergie très prometteuse.

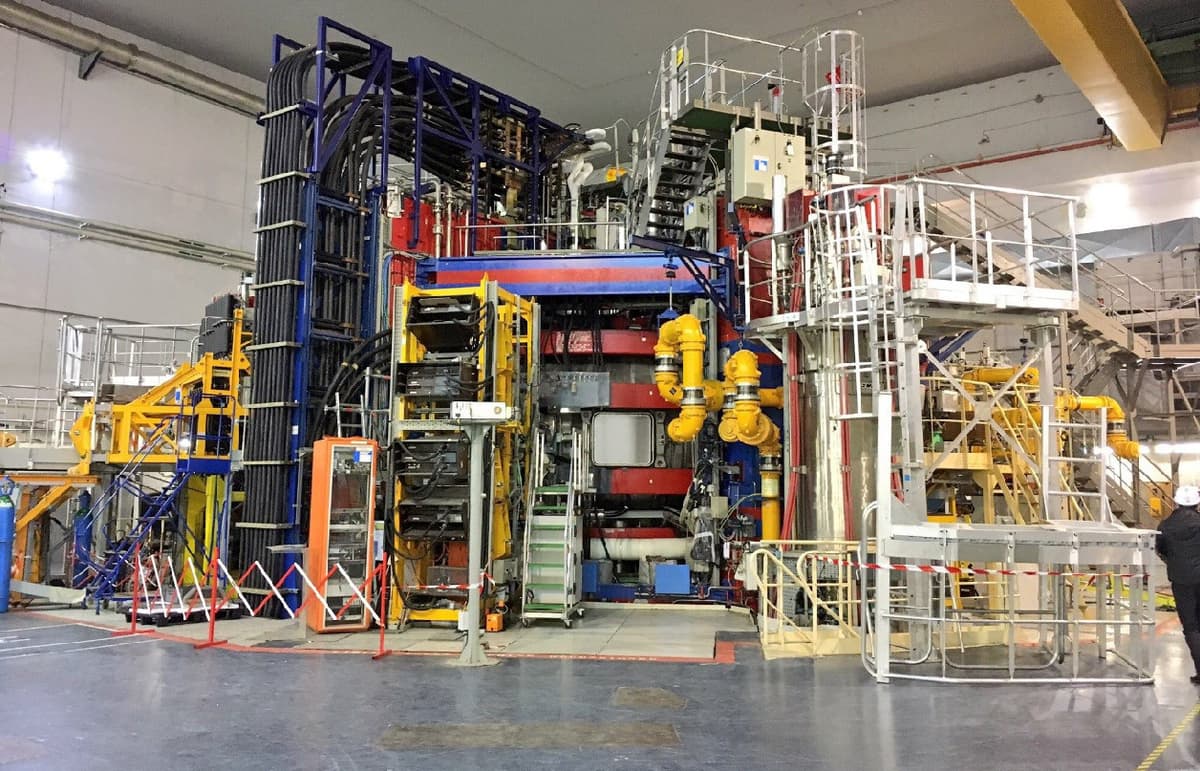

Ce record a été atteint le 12 février, au sein du tokamak West, situé au centre de recherche de Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône. Ce temps de 22 minutes bat de 25% l'ancien record mondial détenu par des chercheurs chinois et réalisé seulement quelques semaines auparavant.

Plus près du soleil

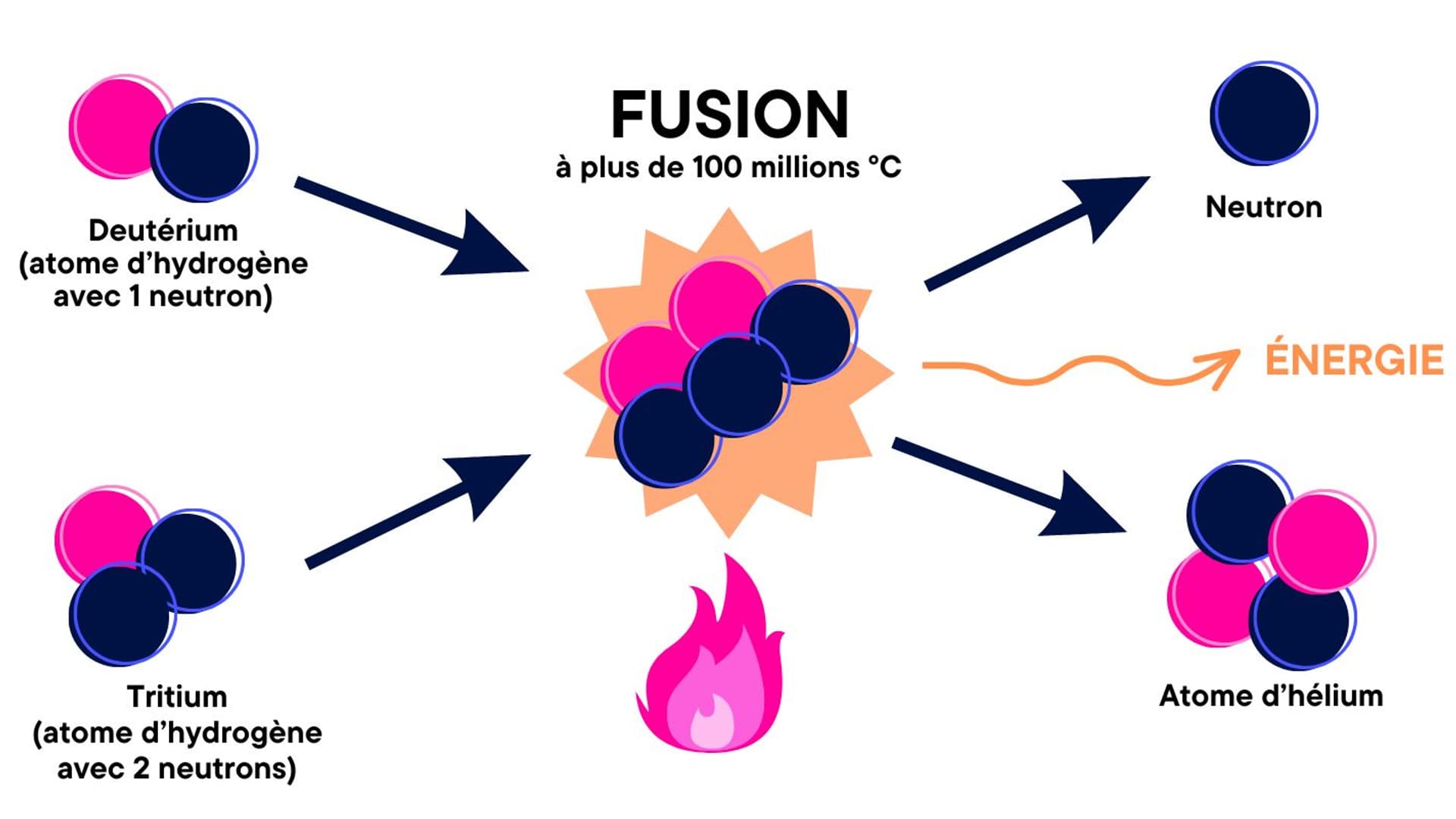

La fusion nucléaire est un processus qui existe naturellement au sein des étoiles comme le soleil. Sous l'effet de chaleur et de pressions extrêmes, deux atomes (d'hydrogène, mais avec un nombre différent de neutrons) vont fusionner en un seul atome (d'hélium). Une grosse quantité d'énergie sous forme de chaleur résulte de cette réaction.

À échelle humaine, on cherche à reproduire artificiellement la fusion au sein de tokamaks. Ces machines cylindriques expérimentales génèrent des champs magnétiques intenses nécessaires à la création de plasma. Ces tokamaks ne produisent pas d'électricité mais servent de précurseures aux futurs réacteurs de fusion.

Dans les tokamaks, les atomes sont chauffés à environ 150 millions de degrés Celsius (10 fois la température du soleil). Ils vont alors se retrouver sous forme de plasma, un état plus chaud que le gaz qui leur permet de fusionner. Une grosse quantité de chaleur va être libérée de la fusion.

À terme, cette chaleur servira à produire de la vapeur d'eau qui fera tourner une turbine et sera convertie en énergie électrique, comme dans nos centrales nucléaires actuelles. Bien que complexe à développer, la fusion nucléaire se veut être peu coûteuse, moins risquée et quasi-inépuisable.

De nouveaux objectifs pour le CEA

Le CEA ne compte pas s'arrêter à seulement 22 minutes, mais dans les prochains mois cherche à atteindre "de très longues durées de plasma, de l’ordre de plusieurs heures cumulées", précise le communiqué. Le chemin est encore long à parcourir pour les scientifiques pour qui les "verrous technologiques" sont encore nombreux et ne permettent pas aujourd'hui à la fusion de "produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme".

L'exploit du tokamak West servira à "préparer du mieux possible l'exploitation scientifique d'Iter", explique à l'AFP Anne-Isabelle Étienvre, directrice de la recherche fondamentale au CEA. Iter est un grand projet international réunissant 35 pays dans la conception d'un réacteur de fusion nucléaire qui est en construction dans le sud de la France. Sa date de début d'exploitation est prévue pour 2034.

L'IA pourrait aussi se révéler comme un outil polyvalent dans la recherche sur la fusion nucléaire. Elle permettra, par exemple, de traiter les données issues de tests et ainsi d'aider dans l'amélioration de la stabilité du plasma. Elle pourrait aussi offrir la possibilité de simuler sur ordinateur des tests de fusion effectués à l'intérieur d'un tokamak virtuel. Enfin, l'IA jouera peut-être un rôle dans la conception des machines en optimisant leur architecture et en déterminant les matériaux les plus adéquats à leur construction.

La fission bientôt dépassée

La fusion nucléaire n'est pas à confondre avec la fission nucléaire, réaction qui est aujourd'hui utilisée dans l'ensemble des centrales nucléaires pour générer de l'énergie. Le phénomène implique de casser un atome d'uranium en deux pour générer de l'énergie.

La fusion et la fission s'opposent dans leur processus, bien que la fusion semble être l'évolution directe de la fission lorsqu'il s'agit de produire de l'énergie. La fusion ne nécessite pas autant de combustibles que la fission et a l'avantage de ne pas générer de déchets qui émettent des radiations. Elle pourrait dès lors pallier les problèmes que posent l'extraction d'uranium, les risques nucléaires et l'entreposage des déchets radioactifs.