Au bout de combien de temps la rénovation énergétique des logements sera-t-elle rentable?

Pour se conformer à la stratégie nationale bas carbone (SNBC) et atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, il faudrait passer de 70.000 logements rénovés par an (moyenne sur la période 2012-2018) à 370.000 par an après 2022 puis 700.000 par an à partir de 2030, selon le Haut conseil pour le climat.

La course à la rénovation énergétique est donc lancée. D’un côté, l’exécutif multiplie les contraintes, notamment pour les propriétaires bailleurs qui ne pourront plus louer une passoire thermique sans la rénover, avec un calendrier très précis (interdiction à la location dès 2025 des logements notés G au titre du diagnostic de performance énergétique ou DPE, 2028 pour ceux notés F et 2034 pour ceux notés E). Les vendeurs devront aussi réaliser un audit énergétique obligatoire dès septembre 2022 pour toute passoire thermique mise en vente. Les propriétaires de grands bureaux ou de grands commerces, eux, devront déclarer leur consommation d’énergie dès le 1er janvier 2022.

De l’autre côté, face à ces contraintes pour les particuliers, les aides à la rénovation ont été largement gonflées via le dispositif MaPrimeRénov’.

Mais ces mesures de rénovation seront-elles rentables sur le long terme? C’est ce qu’a tenté de savoir France Stratégie qui a publié la semaine dernière une analyse détaillée sur la rentabilité économique de la rénovation énergétique des logements. L’étude concerne les 22 millions de logements privés de France métropolitaine, excluant donc les logements sociaux.

Selon cet organisme d’expertise et d’analyse rattaché au Premier ministre, la rénovation de 9 à 17 millions de logements du parc privé (soit entre 40 et 77% de ce parc selon les hypothèses retenues), via un mécanisme de tiers payant, serait rentabilisée par les économies d'énergie à horizon 30 ans.

Avec ce système, les particuliers “rétrocéderaient la majeure partie des économies réalisées sur la facture d’énergie à un opérateur ensemblier en échange d’une prise en charge intégrale du financement et du pilotage des travaux de rénovation. L’intérêt de ce système réside notamment dans l’absence de paiement direct et d’endettement pour le propriétaire du logement rénové, réduisant ainsi un obstacle clé à la rénovation. La rétrocession d’une part importante des économies d’énergie réduit également le risque d’effet rebond”, souligne France Stratégie. “La rétrocession correspond à la part des économies sur la facture énergétique qui revient à l'opérateur finançant les travaux”, précise l’organe du gouvernement.

Le financement des travaux de rénovation et le reste à charge sont en effet des freins pour les particuliers qui ne peuvent pas toujours, même avec des aides, réaliser ces travaux.

“L’effet rebond” correspond à une adaptation des comportements des ménages après la rénovation de leur logement, ce qui fait que les économies d’énergie sont moindres que prévu. Il s’agit par exemple d’un ménage qui ne baisse pas son budget chauffage mais préfère augmenter la température de son logement (par exemple 21 degrés au lieu de 20) après une rénovation afin de gagner en confort. C’est notamment ce qu’il s’est passé outre-Rhin, selon un rapport cité par Le Monde et datant de 2020 de la GdW, la plus importante fédération de sociétés immobilières en Allemagne.

L’étude de France Stratégie se veut donc plus réaliste vis-à-vis de cet effet rebond potentiel qu'elle tente d'estimer. Par ailleurs, “le contrat (entre le particulier et l’organisme ensemblier, NDLR) prévoit que l’augmentation de la consommation par rapport au niveau de référence post-rénovation se répercute sur la facture du ménage grâce à la mobilisation des technologies existantes, ce qui incite doublement à ne pas relâcher la maîtrise de sa consommation”.

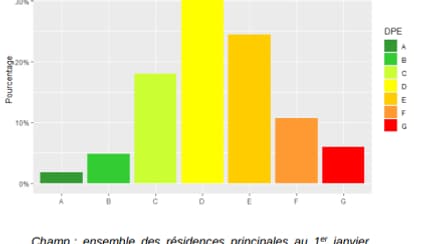

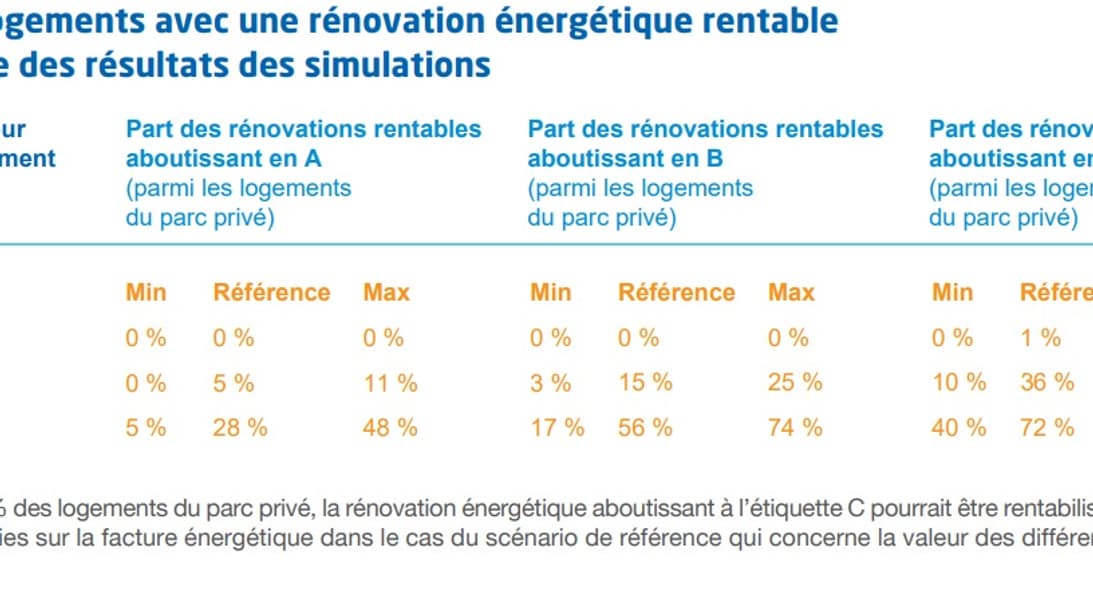

Mais le temps avant de rentabiliser ces lourds investissements va dépendre de nombreux paramètres, à commencer par les objectifs qu’on se fixe sur le DPE. Ainsi, selon les différents scénarios de France Stratégie, la rénovation en vue d'atteindre la note C pour 36% du parc privé (7,9 millions d’habitations) serait rentabilisée en 20 ans. Cette estimation permettrait d’en finir avec les passoires thermiques (étiquette G et F), soit 4,8 millions de logements, mais concernerait aussi la rénovation des logements notés D et E, qui représentent la part la plus importante des résidences principales selon une note du Commissariat général du développement durable.

En revanche, si l’objectif est d’atteindre une meilleure note sur le DPE, les opérations de rénovation énergétique sont beaucoup moins nombreuses à être rentables en 20 ans: on tomberait alors à 15% des opérations (3,4 millions de logements) qui le seraient si les rénovations visent une étiquette B. Si l’objectif est d’atteindre l’étiquette A, c’est encore pire: seulement 5% (1 million de logements).

Même constat sur un horizon de 30 ans, même si logiquement davantage d’opérations sont rentables sur une plus longue période. Ainsi, sur 30 ans, et pour les notes A et B, la part des opérations rentables progresse nettement passant de 5% à 28% (avec des rénovations permettant de faire passer les logements en A) et de 15% à 56% (pour passer en B). Les opérations pour la note C seraient largement rentabilisées en 30 ans, avec 72% d’’entre elles.

Comme France Stratégie le reconnaît elle-même, il s’agit ici de donner des ordres de grandeur. Car les incertitudes sont nombreuses sur l’évolution de plusieurs paramètres clés pour faire ces calculs: l’évolution des taux d’intérêt pour financer les travaux, mais aussi des coûts de l’énergie et des coûts des chantiers de rénovation.

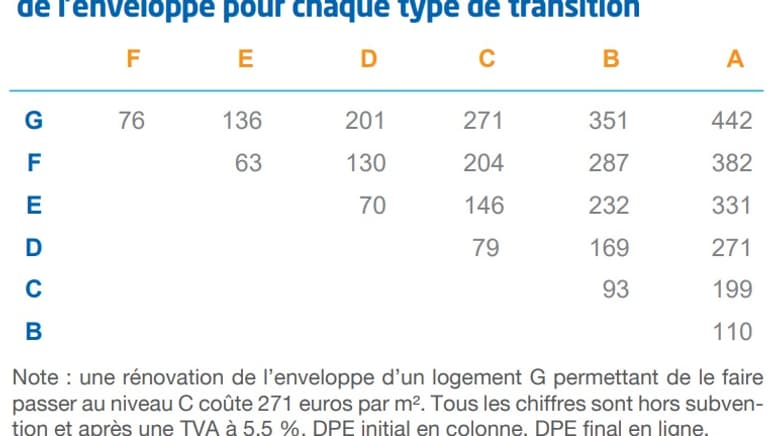

Comment le think tank de Matignon calcule-t-il d’ailleurs la rentabilité d’une opération? Pour simplifier, il regarde les coûts des travaux de rénovation pour passer d’une étiquette de DPE à une autre. Il applique ça au parc existant en fonction de leur DPE pour atteindre une étiquette A, B ou C. Enfin, France Stratégie estime l’évolution des consommations d’énergie avant et après rénovation des logements.

Or, pour les coûts des travaux de rénovation, l’organisme s’appuie sur les travaux du Centre international de recherche sur l’environnement et le développement (CIRED), via son étude intitulée “Evaluation prospective des politiques de réduction de la demande d’énergie pour le chauffage résidentiel”. Mais cette étude date de 2018 et elle reconnaît s’appuyer “sur des données parcellaires” d’experts qui sont ensuite complétées par des valeurs calculées par les auteurs.

Les coûts semblent être sous-estimés, en particulier pour les logements les plus énergivores. Ainsi par exemple, il est indiqué que pour passer d’une étiquette F à D, les coûts des travaux sont en moyenne de 130 euros par mètre carré. Contacté par BFM Immo, Hellio, spécialiste des économies d'énergie, a mandaté le bureau d’études Geo Energie et Services pour faire une estimation des coûts de rénovation dans un immeuble haussmannien typique. Et selon leur évaluation, dans ce cas, pour passer de F à D, il faudrait plutôt déjà compter 470 euros par mètre carré! Tous les logements classés F ou G ne sont pas des immeubles de ce type mais cela montre l’écart potentiel avec la réalité. Il faudra donc attendre d’avoir des données plus précises sur les rénovations énergétiques pour calculer plus précisément le temps de retour sur investissement de tels travaux. Mais quoi qu'il en soit, l'échelle de temps est de plusieurs décennies.