BRENDAN SMIALOWSKY

"L'UE a été moins efficace que le Japon et le Royaume-Uni": toute la presse européenne tire à boulets rouges sur l'accord avec Trump (sauf en Irlande)

C’est dans le cadre du luxueux resort de Turnberry, en Écosse — terrain de golf prisé du président américain — qu’a été officialisé ce dimanche 27 juillet, un accord de dernière minute entre Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et le président américain Donald Trump.

A ce sujet, le ton est particulièrement sévère outre-Rhin. Pour Der Spiegel, l’UE se soumet au président américain dans cet accord commercial. L’éditorialiste Berlinois Michael Sauga ne mâche pas ses mots:

"Les Européens ont tout simplement capitulé devant Donald Trump."

Selon lui, "au nom de la paix, ils abandonnent des valeurs et des principes qu’ils considéraient jusqu’alors comme sacrés. (...) Avant l’accord, l’UE était déterminée à défendre l’ordre juridique mondial. Aujourd’hui, c’est clair: l’UE a cédé".

Selon Der Spiegel, les économistes prévoient des pertes de 0,1 à 0,2% du produit intérieur brut en Allemagne. Des chiffres qui représentent un frein supplémentaire à l'économie du plus grand pays industrialisé d’Europe. Ce constat illustre une frustration croissante en Allemagne, première puissance industrielle européenne et grande exportatrice automobile, particulièrement touchée par la décision américaine.

Du côté du grand quotidien économique allemand Handelsblatt, on se fend aussi d'un éditorial au vitriol. Pour l'éditorialiste Torsten Riecke "le rééquilibrage voulu par Ursula von der Leyen a désormais eu lieu, et l'équilibre s'est nettement inversé en défaveur de l'Europe."

"Malgré sa puissance économique, l'UE n'a pas réussi à négocier un meilleur résultat que le Japon, estime-t-il. Et comparée au Royaume-Uni, qui maintient une balance commerciale quasi équilibrée avec les États-Unis, Bruxelles a obtenu des résultats bien moins bons."

"Le deal est inégal"

Du côté helvétique, Le Temps adopte un ton à la fois analytique et inquiet. Revenant sur les rebondissements de la négociation, le quotidien évoque une mise en scène savamment orchestrée par Washington:

"Des coups de stress de dernière minute, quelques parties de golf en Écosse et une mise en scène bien huilée".

Mais derrière le théâtre diplomatique, une question persiste:

"L’UE aurait-elle dû davantage bander les muscles?”, interroge Le Temps, en citant l’économiste Olivier Blanchard, ancien du FMI, qui estime que Bruxelles a manqué de fermeté dans cette confrontation commerciale. La Suisse, qui n’est pas membre de l’UE, se retrouve quant à elle dans une posture d’attente et de grande incertitude face à cette reconfiguration des flux transatlantiques.

Pour la Belgique: “Le deal est inégal" et l'Italie souligne " une décision purement politique "

Le quotidien bruxellois Le Soir ne cache pas sa déception: "Le deal est inégal", écrit Philippe Regnier soulignant que l’Union "ouvre grand ses marchés" avec des droits de douane nuls, tandis que Trump impose unilatéralement un tarif de 15 %.

"On est loin de la proposition de ‘zéro pour zéro’" formulée par l’UE en avril dernier. À l’issue de cette épreuve de force, le journal Le Soir constate que "la loi du plus fort l’a emporté", tout en notant que l’Europe a cependant "limité la casse” (les 15 % remplaçant les 30 % redoutés).

Le quotidien Belge souligne également une crainte: ces taxes pourraient, certes, alimenter le Trésor américain, mais aussi augmenté le coût de la vie aux Etats-Unis avec des effets secondaires imprévisibles. Un ton critique mais plus modéré que l'on retrouve dans La Libre Belgique, qui qualifie les 15 % de droits de douane comme "un nouveau coup dur". Ursula von der Leyen, tentait de faire "bonne figure" aux côtés de Donald Trump, note le journal. Elle défend un compromis "pas négligeable", mais présenté comme le "moins pire" dans un contexte de tension extrême.

En Italie, le ton est alarmiste. Le média économique L’Economia, sous la plume du journaliste Giuseppe Sarcina dénonce un accord déséquilibré qui acte un triplement des droits de douane "sans justification économique crédible" et dénonce le fait que l'Union européenne doit désormais payer un lourd tribut quant à la "stabilité" de ses relations avec les États-Unis.

Avant l’arrivée de Donald Trump, les tarifs américains sur les produits européens oscillaient autour de 4,8 %; ils atteignent désormais 15 %.

"Pourquoi l’Europe a-t-elle décidé de conclure un accord avec l’Amérique de Trump?", s’interroge le journal, qui y voit une décision purement politique destinée à éviter une confrontation frontale avec Washington.

"Une véritable douche froide pour les entreprises européennes et leurs salariés", avertit L’Economia, qui anticipe un impact fort sur le tissu industriel italien.

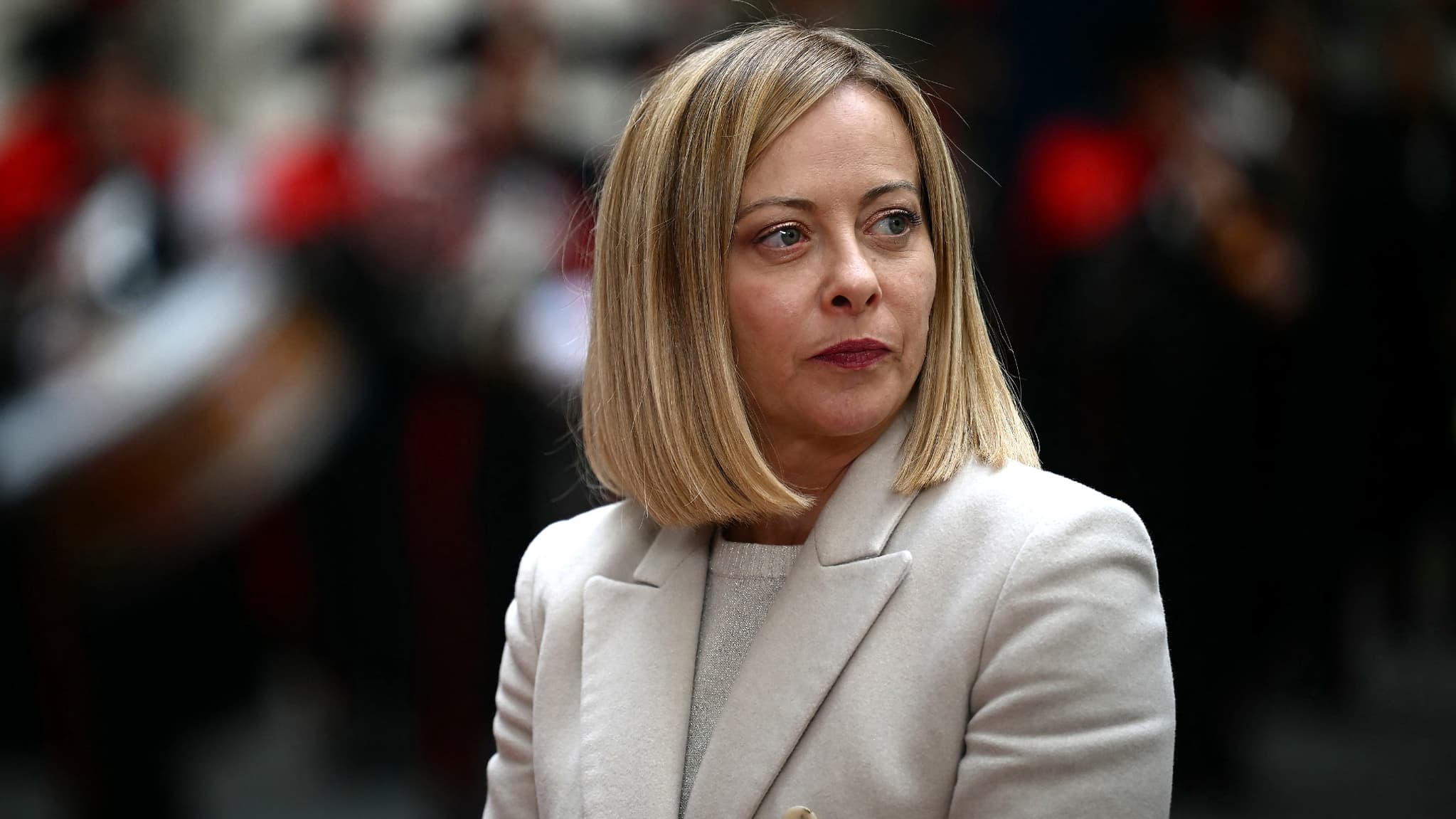

Si la cheffe du Conseil italien, Giorgia Meloni a affiché une "satisfaction de principe" devant la conclusion de l’accord, elle a cependant immédiatement précisé que ses conséquences devront être évaluées. Dans des secteurs clés comme l’agroalimentaire, le gouvernement et les industriels s’organisent déjà pour tenter d’absorber le choc, notamment en négociant avec les importateurs américains pour éviter de répercuter intégralement la hausse sur les prix.

Soulagement stratégique pour Dublin

Dans ce concert de critiques, le quotidien The Irish Times fait entendre une dissonance notable: en Irlande, l’accord est plutôt vu comme un soulagement.

"L’Irlande, qui dépend fortement des investissements et du commerce avec les États-Unis, aurait été particulièrement vulnérable en cas de guerre commerciale", écrit le journal et nuance en ajoutant "qu'il faudra un certain temps pour évaluer l'impact de cet l'accord sur l'Irlande."

Le pays abrite les sièges européens de nombreuses entreprises du numérique et de la pharmacie, secteurs cruciaux pour son économie. Un scénario de confrontation frontale avec Washington aurait pu déclencher “une onde de choc économique” à Dublin.

Face à cet accord un constat s’impose: en dehors de l’Irlande, les réactions oscillent entre désillusion, colère et sentiment d’humiliation. Ce compromis avec Donald Trump, présenté comme une victoire tactique par la Commission européenne, est perçu par de nombreux observateurs comme un recul stratégique qui met en lumière les déséquilibres de la relation transatlantique.

Au-delà des 15 %, c’est la posture politique de l’Union européenne qui inquiète, à savoir sa difficulté à parler d’une seule voix, à peser face à Washington et à défendre ses principes surtout à l’heure où elle se doit de redéfinir sa place sur l’échiquier mondial.