Pourquoi les pénuries de médicaments sont de plus en plus fréquentes

La France et la plupart des États européens sont fortement dépendants des industries de santé situées hors de leur territoire. - Georges Gobet-AFP

En France, les pénuries récurrentes de certains médicaments sont de plus en plus fréquentes. Ce phénomène, qui touche aussi bien les hôpitaux que les pharmacies de ville, n'est pas nouveau mais connaît une "inquiétante amplification", rappelle le rapport de la mission d'information sur la pénurie de médicaments et de vaccins, du Sénat.

Avec 530 signalements auprès de l'ANSM (agence nationale de sécurité du médicament), soit dix fois plus qu'il y a dix ans, l'année 2017 a enregistré un record en France en matière de ruptures et risques de rupture de stock et d'approvisionnement.

À Gustave-Roussy, 60 médicaments en tension ou rupture

Le phénomène inquiète d'autant plus que 80% des 530 signalements reçus pour 2017 correspondent à des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. En ce moment, une grave rupture de stock affecte le médicament principal contre la maladie de Parkinson, le Sinemet. Le médicament est en rupture de stock depuis août 2018 et la situation devrait se prolonger jusqu'à mars 2019.

Selon l’Institut national du cancer (INCa), une quarantaine de médicaments essentiels en cancérologie ont fait l’objet de tensions importantes, voire de pénuries répétées au cours de la dernière année.

À l'institut Gustave-Roussy (Val-de-Marne), établissement en pointe dans la lutte contre le cancer, 69 lignes de médicaments sont quotidiennement en rupture ou en tension. L’agence générale des équipements et produits de santé (Ageps) de l’assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) relève quant à elle chaque jour 80 à 90 médicaments en situation de pénurie.

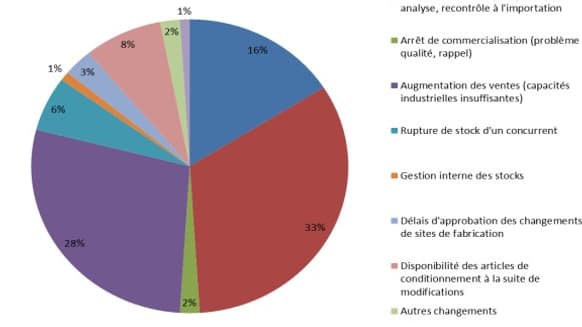

Les causes des ruptures d’approvisionnement de médicaments en France

Ces pénuries de médicaments, plus fréquentes, ont plusieurs causes. Le document évoque une "fragilité croissante de chaînes de production pharmaceutiques à l'échelle mondiale, interdépendantes et peu réactives". Produire des médicaments n'est pas simple, et les laboratoires pharmaceutiques font face à "des délais incompressibles, en particulier lorsqu’il s’agit de médicaments complexes à produire, comme par exemple les produits injectables stériles", écrivent les sénateurs.

En outre, la France et la plupart des États européens sont fortement dépendants des industries de santé situées hors de leur territoire.

Pour remédier à cette situation, le rapport recommande de renforcer les moyens financiers de deux structures publiques susceptibles de produire des médicaments indispensables: la pharmacie centrale des armées et l'agence générale des équipements et produits de santé (Ageps). La Suisse par exemple procède de la sorte. Elle a déjà recours à son propre laboratoire militaire pour constituer des stocks pharmaceutiques de sécurité, soulignent les auteurs du rapport.

Vers des achats groupés de médicaments dans l'UE?

Ces derniers proposent également de développer des procédures d'achats groupés dans l'Union européenne de vaccins essentiels, mais aussi de certains médicaments se destinant à des populations restreintes. Un tel mécanisme européen existe déjà depuis 2013, mais il est cantonné à la lutte contre les menaces sanitaires transfrontalières graves.

Une autre mesure consiste à mettre en place une plateforme d’information centralisée sur les situations de ruptures et de risques de rupture, renseignée par l’ANSM, les laboratoires, les dépositaires, les grossistes-répartiteurs, les pharmaciens d’officine et les pharmaciens d’hôpital, et permettant notamment de disposer d’informations actualisées sur les origines des tensions.

Vis-à-vis des laboratoires, le rapport prône une politique de la carotte et du bâton. D'un côté, des aides financières seraient accordées aux entreprises pharmaceutiques qui s'engageraient à fabriquer en France certaines substances actives jugées essentielles. De l'autre, seraient rendues publiques les sanctions en cas de manquements dans la mise en oeuvre de leurs plans de gestion des pénuries par les laboratoires.